岳飞像

葛云飞像

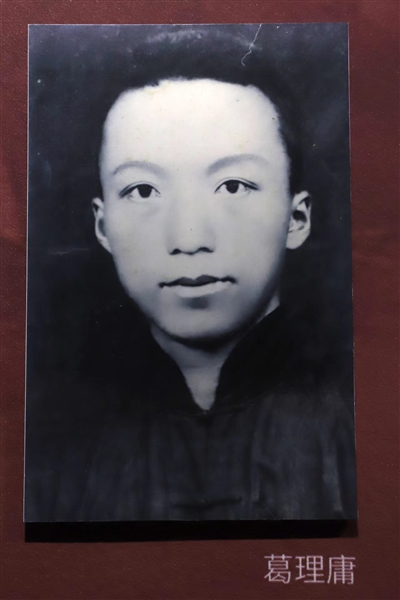

葛理庸

■文/ 通讯员 田何兴 记者 徐益欣

当年岳家军在此欢饮潭水

欢潭村村口有一直径3米,深约1米的水潭,俗称“欢潭”。欢潭,村以潭名,史书上记载:欢潭在绍兴西南面三十里,水清而甘。村名记载最早见诸1938年《绍兴县志资料》中的《天乐志》,村名来历据《田氏宗谱·欢谭记》:“欢潭者,因有天潭,故以潭名村。潭在村口湖堤边,宋时古迹也。周不数寻,深不及丈,四时澄澈,不涸不溢,水清味甘。自宋岳飞行军至此,饮潭水而欢,故名。”《萧山县志》也记载:“相传南宋岳飞率兵抗金,行军至村口,见泉水潭,欢饮止渴,故名。”

相传南宋年间,宋将岳飞率军万人抄小路勤王保驾,路过绍兴府山阴县天乐乡徐家村,为不打扰百姓,岳飞命令军队绕村而过,时值盛夏,酷暑逼人,岳飞传令宿营。岳家军驻扎下来取水烧饭,无奈潭小水少,急得先锋大将军牛皋摇头顿足,毫无办法。

忽然,营门口传来一闹嚷嚷的声音:“乡亲们送水来啦!”只见乡亲们提着捧着一罐罐、一盆盆的清澈泉水,陆陆续续地走了进来。正在为大军用水担忧的岳飞,听得有人来报,说乡亲们把自己贮存的用水都送来了,不禁大为感动,立马站起来,拱手对乡亲们说:“久旱无雨,乡亲们用水也困难,这水还是请你们担回去自己用吧!”众乡亲见岳飞不肯收水,纷纷说:“你们日夜追击金兵,为国为民,哪能让你们吃不上一顿饭,喝不上一口水呢?”乡亲们一边说一边把水直接倒进了士兵们已经架好了的铁锅里,有的干脆收拾起柴火,替岳家军做起了饭来。

岳将军只好拱着手,忙不迭地对乡亲说:“谢谢,谢谢!”急性子的牛皋知道全村百姓就靠这点水过活,急得一个劲地说:“这——这——这咋行呢?”岳将军微微一笑,招呼牛皋过去,附耳低声吩咐了一番。

第二天一大早,乡亲们推开门一看,发现营地上已经被整理得干干净净,岳家军也已经离开村庄,重新上路去追击金兵了。

有乡亲提着水去小水潭打水时发现,原本磨盘大的潭面一夜间变成了足有四张八仙桌那样大。潭边还砌了几个方便提水的石台阶。乡亲们围在潭边七嘴八舌地议论起来:“开这么大的潭,士兵们定是一夜未曾休息,岳家军真是时时处处为百姓着想啊!”村民为了纪念岳飞,索性将村名改成了欢潭。

这就是有岳飞与欢潭的传说。“民国”廿三年,为了纪念岳家军纪律严明、忧国爱民,欢潭人民将当初岳家军饮水之潭砌成仿古仰复莲座式的七角形泉潭,并以青石板作栏,在中间的一块栏石上镌刻潭名,定名“欢潭”。立了“欢潭泽县志,宋岳武穆引军过引饮水而欢故名之”的潭碑。

如今“欢潭”已作为文物保护。1990年,原欢潭乡政府征地1.5亩,投资8万元,建成欢潭公园:内有单檐歇山式六角亭一座,名欢潭亭;有106平方米的管理房和活动室;立乡碑一座。1999年,原欢潭乡政府邀请杭州园林设计事务所对《欢潭岳园》进行了详细规划。2017年开始,在美丽乡村建设中,欢潭岳园建立了武穆祠、岳园湖、岳桥等。

据进化各村家谱记载,他们的祖先多为北宋灭亡时期中原南迁之移民,给第二故乡进化带来了浓厚的宋韵文化。欢潭、岳联等村至今仍流传着岳飞抗金的故事。而华锋村赵姓村民与南宋皇族渊源颇深,金壁堂、泥马庙、皇坟尖依然存在,可以说是一个活着的宋韵乡村。欢潭、擂鼓湾、泥马庙、皇坟尖等进化地名也印证着进化与宋韵文化的渊源。

欢潭田氏始祖是抗金勇将

田晟,是欢潭田氏宗族的始祖,出身官宦之家,其曾祖父是宋太宗时期以直言刚正闻名的左拾遗田锡。《欢潭田氏宗谱》中写道:“建炎中,祖晟宋高宗时守蜀有功,累官至大司徒,封鲁国公,其子秩为司空,扈跸南渡,遂家于山阴之欢潭”。《宋史》《宋会要辑稿》《建炎以来系年要录》等典籍都记载,欢潭田氏始祖田晟是南宋卓越的抗金将领之一。

建炎年间,金军南侵,宋朝被迫南迁,在临安(今杭州)建立南宋王朝。当年马背民族的金国,其军事实力,与农耕社会的宋军相比,处于绝对上风。南宋政权建立伊始便岌岌可危。危难当头,南宋迅速聚集起了以岳飞、韩世忠、张俊、吴玠等为主帅的多支抗金力量。田晟当年追随西路军吴玠,在川陕战场,与吴玠、吴璘、杨政、王宗尹等勠力抗金,是南宋卓越的抗金将领之一。

1130年春,金军退回江北。但息兵不足半年,金朝就把眼光投向川陕,采取“东守西攻”的战略,以图夺取陕西五路,而后进占“天府之国”四川,达到剪除南宋一臂,控制四川资源的战略目的。占据了“蜀地”,进而沿长江直扑江南的南宋,可谓轻而易举。于是,金宋两国在川陕战场上,展开激烈的角逐。田晟在西北秦凤地区的川陕战场,在关中、巴蜀的咽喉地带上,在和尚原、饶凤关、仙人关等要塞关隘上,坚持抗金十余年。

宋金在川陕战场的富平之战,宋军一败涂地,金军以区区几万兵力,击溃了宋军的陕西五路兵马近二十万兵力。此时宋军处境十分险恶,在兵败如山倒、人心涣散的背景下,吴玠和他的部将吴璘、杨政、田晟等迅速凝聚力量,坚守和尚原以保蜀。他们针对金军骑兵主力,发明了“驻队矢”战法,以弓箭兵轮番群发而制骑兵;根据金军“对垒筑寨,连珠扎营”的布阵特点,设计“置火寨”战法,“密遣将兵于贼寨后别置火寨,擂鼓发喊,进逼贼寨”,以达到声东击西的目的。从绍兴二年秋冬至绍兴三年春,宋军在和尚原、饶凤关一带,接连挫败金军,取得宋金交战的首次大捷,提振了士气,巩固了西部防线,缓解了宋军危势。

绍兴三年春,金州(今陕西安康)失守,意味着金军在和尚原遇上了劲敌后,企图避锋入蜀,进逼汉中。此计被吴玠识破,“即遣统制官田晟守饶凤关,拒敌来路。”吴玠随后又以闪电般的行动,亲率兵马前往,途中与敌相遇,“玠先以黄柑遣撒离喝曰:‘大军原来,聊奉止渴。今日决战,各忠所事。’撒离喝大惊,以杖击地曰:‘吴玠,尔来何速也。’”(《要录》卷六三)这段史载可以看到田晟守关锁隘的身影。

绍兴四年二月,金军率十余万大军,其中为一半骑兵,再度入蜀,与宋军在仙人关遭遇。宋军在仙人关投放的兵力仅三万余人,这是一场力量相差悬殊的较量。短短六天的仙人关大战,其激烈和残酷都非同寻常。

“至三十日,杀退敌众,统制官田晟遣兵追赶入寨。金贼别添兵约五十余队,再来攻击,官军勠力,金贼大败”。(《宋会要》兵一四)

这段战争描述,虽着墨不多,但田晟领兵搏杀,深入敌穴,勇不可当的形象呼之欲出。

再看下面一段记录:当完颜撒离喝指挥各路军马,登上山合力来攻打宋营的西北楼时,“统领官陇干姚仲登楼死战,楼已倾,仲以帛为绳,曳使复正。敌以火焚楼柱,仲取酒击灭之。玠又遣政与统领官田晟出锐兵,持长刀大斧,击其左右。”(《要录》卷七四)我们看到沙场征战的田晟,手执长刀大斧,与敌短兵相接,其锐无可挡之势,英勇无畏之气,令人震撼。时任川陕宣抚处置使的张浚,绍兴四年在向高宗推荐抗金后备之人的奏章里写道“田晟可总领一路”。(《要录》卷七十四)田晟在川陕战场所展现的军事才能和勇猛气概由此可见一斑。

和尚原、仙人关两次大战的胜利,破除了金军不可战胜的神话,使宋军变被动为主动。金军的压倒性优势已不复存在,不得不放弃占取巴蜀的企图。此后,金军调整战线,将重点转移至中、东战场。扮演了四年之久主角的吴玠,开始让位于岳飞。

《和尚原和仙人关之战评述》的作者王曾瑜先生在评价南宋初的抗金名将时,认为“吴玠的军事成就仅次于岳飞,而在他人之上”。作为吴玠麾下重要将领的田晟,追随主帅征战沙场,每战必先,攻坚拔寨,骁勇绝伦,立下了赫赫功名,成就了其一代勇将的风范。但宋史和家谱都没有看到他的传记,这不能不说是一种遗憾。现史海拾遗,拣出田晟的部分足迹,好让他的后代子孙能够铭记这位精忠报国的祖先。

欢潭田氏为有这样的先祖始祖而感到自豪。他不仅是一族之光荣,更将激励后人保家卫国的民族精神。

永远挺立的葛云飞

清澈的进化溪,蜿蜒流过进化镇葛氏家族聚居的山头埠自然村,在距离山头埠村不远的石板山南麓,有一座用石块砌筑而成的古墓,倚靠着山脚,安静而平和。墓的主人正是鸦片战争中为抗击英军壮烈殉国的民族英雄葛云飞。

那一年,身为定海总兵的葛云飞在舟山打响了一场惊天地泣鬼神的定海保卫战:鏖战 6天6夜,5800名将士阵亡,他与寿春总兵王锡朋、处州总兵郑国鸿(后被称为“定海三总兵”)全部殉国。后来,葛云飞的遗体被运回家乡,由清政府出银两修墓安葬。

这也是中国鸦片战争史上坚守时间最长、抵抗最顽强、伤亡最惨重的一次战役。

牺牲时,葛云飞保持着这样一个姿势:手握钢刀,挺立崖边,剩下的半边脸怒目圆睁,须发怒张。

这个姿势写尽他战争中最后的壮烈。

葛云飞是站着死的,全身伤口多达四十余处,这个姿势一直保持了数天。当地村民想去背他,谁知他的双脚竟像钉在地上一样纹丝不动。

“快逾风,亮夺雪……灭此朝食气烈烈。”葛云飞50岁时给自己打造了两口宝刀,取名“成忠”“昭勇”,并创作了气吞山河的“宝刀歌”。这一天,他以生命书写了“宝刀歌”。

葛云飞故居,逼仄狭小得你根本想不到这里诞生了一位民族英雄。但是,如果你了解葛云飞的个性,又会觉得这是多么合乎逻辑。

葛云飞为官清廉,虽然家中并不富有,但从不接受别人的馈赠。一次有人以犒劳军士为由,想给葛云飞送点食物,都被非常坚定地拒收。一位同僚感慨地说,在官场20多年,从来没有见过葛云飞这样“心如冰雪”的人。

面对葛家老宅的断壁残垣,我们不由得想起岳飞的话:“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣。”葛云飞一直非常崇敬岳飞,正是同一种济世情怀铸就了他们永远挺立的英雄形象。

葛理庸,又一个葛姓英雄

“男儿壮志震云霄,一片谊情骨气骄。得雨蛟龙当破壁,鹏程万里抟扶摇。”激越的诗句,充分显示了作者的诗才和不凡的志向,然而这竟出自一位16岁的少年,这位少年就是后来成为金萧支队诸北办事处情报科长的葛理庸。

葛理庸(1920-1946)出生于进化镇云飞村(原山头埠村)。1926年,葛理庸在山头埠村读小学,学名葛棣荣。1929年冬为了照顾生病的父亲,全家搬至上海居住。1932年1月28日,他家房屋被日军摧毁,全家迁往上海提篮桥。1937年“八一三”事变后,他回到了家乡山头埠村。回家后,他办起了战时小学,免费招收失学儿童入学,还开办了夜校,进行抗日救亡运动。1938年10月葛理庸加入萧山抗日自卫队,后因战斗需要,该队改变为安吉县抗日自卫大队,他随队到达浙西前线安吉。同年12月,葛理庸经中队指导员丁国荣的介绍,参加了中国共产党,并担任了三中队的政治指导员。

1939年,国民党顽固势力发起进攻,为了保存实力,组织上通知葛理庸等撤离,几经周折,葛理庸进入了绍兴县抗日流动施教团,开展社会教育,动员群众参加抗日工作。绍兴沦陷后,曾一度代理国民党皋埠区区长,在敌区的夹缝中开展抗日斗争。后来,又转到我党领导的诸北抗日根据地,并被任命为诸北办事处情报科科长,化名常存德。

抗战胜利后,金萧支队奉命北撤,葛理庸却被安排留了下来,他二话没说,愉快地接受了任务,在险恶的环境中,继续领导金萧地区的革命斗争,和战友们一起组建武工队,活动于诸、绍、萧一带,与国民党反动派周旋。

1946年四月初的一天,葛理庸和通讯员王保生到诸暨枫桥一带工作。在樊家岭山麓,与国民党枫桥中队四十余人遭遇交战,因寡不敌众,遂命通讯员急速撤离,由自己断后,并把机密文件吞入腹中,最后年仅27岁的葛理庸壮烈牺牲了,实现了“展眼神州驰敌骑,应将性命护铜驼”的誓言。

新中国成立后,诸暨枫桥镇人民政府找到了他的遗骨,并在风景秀丽的“小天竺”旁边建立了烈士墓。萧山北干山烈士陵园,也有葛理庸的事迹及部分遗物。

英雄之花开遍进化大地

1938年3月26日,“萧山县战时工作队”在所前成立,进化一带也有不少抗日青年前往参加;1939年,面对日寇的入侵,进化乡民为表达抗战决心,特地在民族英雄葛云飞故里,矗立了民族英雄纪念碑。从此,进化大地涌现了一大批抗日志士。

一天,日军数人进泥桥头抢劫。村民见状,自发集中,以铁耙、锄头等为武器,愤恨地将其中一人打死。城山村下颜自然村胡小水,专门以炸铁路的方式进行抗日。大汤坞村的汤秀元,用一根削尖的毛竹去刺杀日本军。安山陈村有一个叫陈钱森的村民拿着鱼叉尾随日本军,不幸被日军发现打死。有两个日军去打麻将,被进化百姓抓住打死。进化镇天乐村马家垫自然村的村民,趁日军去河上扫荡,抓了两个汉奸,后来送到山头埠杀掉……

进化傅墩的抗日志士陈宪清(1916-1986),杭州艺专毕业后,任教杭州安定中学。抗战时期编写抗战歌曲多首发表在重庆《风采》杂志。1943年组建青化乡抗日自卫队,主编《战果》月刊。

抗日志士田曾基(1904-1979),抗日战争爆发后,参加中国红十字会,担任33医疗队中队长兼351区队队长。1938年,带领红十字会67医疗中队携药品器械参加新四军,以自己精湛的医术治愈了不少伤病员。

18岁扛枪的进化镇新江村泥桥头自然村的老兵孙兴庄,18岁加入当地抗日武装,在萧山所前、进化和诸暨的店口一带抗击日寇,1945年4月参加了湘西会战。1949年1月,在天津参加中国人民解放军第四野战军,成为三十九军一一七师三四九团一营三连的一名机枪手,并在湖南长沙等地参与解放战争;1950年响应祖国号召,参加了抗美援朝,并参与了有名的云山战役、清川江战役。在南山战役中,他的手部和腰部中枪。先后荣获过大功两次。

进化镇王家闸村下章自然村的抗战老兵王关兴,1926年出生,1940年,国民党第10军190师驻扎在萧山进化,经人介绍王关兴入伍。到了秋天,王关兴随部队转移到诸暨、金华、鹰潭,一路到南昌,由于侵华日军突袭,部队只能白天睡觉,晚上行军。1941年,部队到长沙,当时长沙城已是一片废墟。后来,王关兴先后参加了第二、三次长沙会战,又转移到衡阳外围支援作战。衡阳保卫战失利后,王关兴随部队撤到广西柳州、桂林,一路被鬼子追击,与部队失散。后被54军收编,分配到重机枪连担任文书。

许多优秀的进化儿女为保卫祖国,保卫进化大地,以自己的血肉之躯,与日本侵略者、汪伪军和国民党顽固派开展了殊死搏斗,并献出了宝贵生命。