漫画/俞钦洋

■本报评论员 林青颖

“盲盒就像巧克力,你永远不知道下一个是什么味道。”

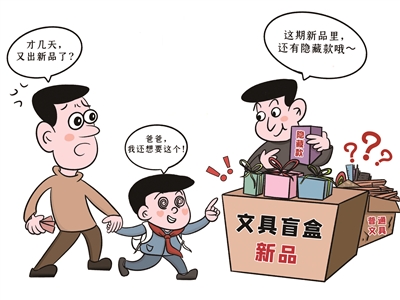

这些年,“盲盒风”越刮越猛,从泡泡玛特的玩偶到餐饮、文创、服饰等行业,领域越来越广阔,整出了“万物皆可盲盒”的汹涌之势,就连以学生为主要消费群体的文具产业也是各类盲盒款式花样迭出,吸引了大量青少年的目光。

都说存在即有其合理性,盲盒之所以能在市场走红,背后逻辑复杂,其中最大的一个原因,就是给予了消费者强烈的情绪价值——惊喜感、刺激性,特别容易上头。与其说是为了买盲盒,倒不如说消费者花出去的钱,有相当一部分是为自己的情绪买单。

这一逻辑应用到青少年身上同样合适。青少年这一群体,本身就处于对新事物好奇、摸索的阶段。文具盲盒的出现,无疑牢牢抓住了他们的好奇心。而且,随着买的人越来越多,文具盲盒一步步渗入青少年的生活,在本身的学习辅助功能外,还衍生出了社交、收藏等功能。

适度的好奇心并不可怕,偶尔买几个文具盲盒也并不是什么大问题。怕就怕,青少年管不住自己的手,陷入购买冲动无法自拔。

有媒体报道,海宁一名少年为了能拆出心仪款式,10天里在文具盲盒上花费了上千元;还有学生花费了近3500元来买奥特曼系列盲盒笔、橡皮等等。

显然,这些文具盲盒已经脱离了文具实用的本质。在商家夸大宣传、故作神秘等手段下,青少年被拉入频繁购买、互相攀比的暗潮,养成了畸形消费观和赌徒心理,影响了身心健康。

更有些文具盲盒,价不对质,内里其实不过是普通文具,甚至是些三无产品。然而在利益驱动下,此类商品被披上盲盒的外衣,身价陡然翻倍,大模大样地流入市场,也居然有不少人愿意买账。

说到底,文具盲盒上所谓的颜值、概念不过都是“附加值”,可以有,但别太过。毕竟,文具的本质功能仍是一个学习的辅助工具。

文具盲盒“盲”,经营可不能“盲”。文具盲盒作为一个商品, 质量就要对得起价格。商家做生意也要实诚些,别老是想着用花里胡哨的手法,来引诱青少年消费者“跳坑”。

魔术再酷炫,总有被揭秘的那天。文具盲盒再火爆再流行,消费者被欺骗多了,也有热情冷却、恢复理性的时候。等真的到了那一天,不诚信的商家只会被市场抛弃,走上灭亡的道路。

要想引导“盲盒经济”走上良性发展道路,监管上更不能“盲”。2023年6月,国家市场监管总局印发《盲盒经营行为规范指引(试行)》,对负面销售清单、信息披露范围、未成年人保护机制等方面进行了明确规定,为盲盒经营划出红线,推动盲盒产业迈向正轨。

不单是规范,市场监管部门也要进行严格摸排、监管,厘清产业链,向各类文具盲盒乱象“亮剑”,净化市场。

盲盒不是不法分子作祟的“保护伞”,另外,家长、学校也要联起手来,寻找正确的引导方式,培养青少年合理的消费观念,避免孩子一时上头产生冲动消费。多方共同努力掀开障目的“叶”,文具盲盒才能现出真正的模样。