■文/ 萧峰 徐琳

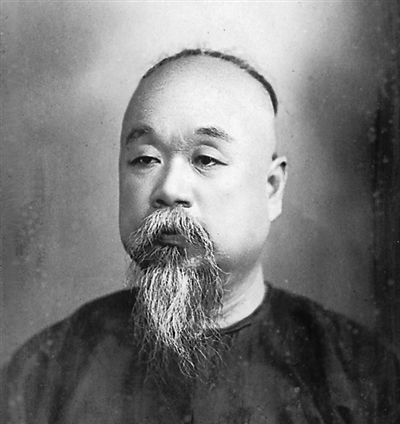

汤寿潜(1856—1917),原名震,字蛰先(又作蛰仙),浙江绍兴府山阴县天乐乡(今萧山区进化镇)人,清光绪十八年(1892 )进士,我国近代著名的维新思想家、爱国实业家、政治活动家。他建造了当时中国第一条最长的商办铁路——沪杭铁路,又因争路权、领导保路运动名重一时。辛亥革命后出任首届浙江省政府都督、统一党参事等职务。

青年时期写《危言》

“三策”解决筑路难

火车的发明、铁路的出现都是近代资产阶级工业革命的产物。

鸦片战争前后,有关铁路的信息开始传入中国。林则徐主持编译的《四洲志》、魏源编撰的《海国图志》都介绍了当时外国的铁路、火车。但19世纪中期的清政府把修建铁路、应用蒸汽机车视为“奇技淫巧”,认为修铁路会“失我险阻,害我田庐,妨碍我风水”,而拒绝修建铁路,民间也有“筑路铺轨,火车轰鸣,必将惊动山川神灵,旱涝灾害也将不断发生,致生天下大乱”之说。不过,洋务运动以后,随着中外交往的增多和西学东渐的深入,各地风气日渐开放,尤其是一系列边防、海防事端发生后,越来越多的有识之士认识到铁路对国防建设的重大意义。汤寿潜就是在这个背景下,关注中国铁路建设的。

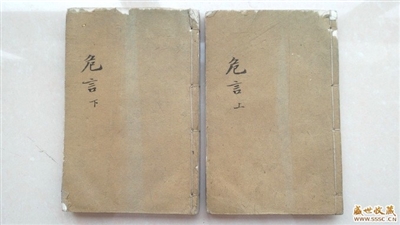

汤寿潜关于铁路实业的议论,最早见之于《危言》。汤寿潜撰写《危言》前后这段时期,清朝统治阶级内部对铁路利弊尚未形成一致的看法,反对之声仍然强于修路之论。1880年刘铭传上奏《筹造铁路以求自强折》,李鸿章力主铭传言,也急上言奏折,论及铁路有9大好处,称刘铭传修路的主张“乃鄙意所欲言而久未敢言者”,在中国势在必行。可清廷臣僚一片封杀声。中法战争后,刘铭传出任台湾巡抚,便于1887年4月又一次奏请在台修筑铁路,始获清廷批准。

在这种时势下,汤寿潜在1890年的《危言》中专辟“铁路”一节,倡言修路可收之利,批驳守旧顽固势力,阐述了其造路主张。

汤寿潜分析当时清朝局势,预言“铁路之兴必成风气”,提出以“三策”解决筑路难题,通盘筹划全国造路计划。

汤寿潜认为“路之有铁路,犹水之有轮船也。中国初行轮船,群议沮之,亦与今之沮铁路等。自同治十二年上海设立招商局,而风气始大开,向之沮轮船者,旋已无不附轮船之人,可知今之沮铁路者,将来无不附铁路之人。”提出以“三策”解决筑路难题,即“节省之策三、变通之策三、预备之策三”。所谓“节省之策三”:一为铁路占地入股分息,“今不妨谕令地主附入股份,由总局计其地之值,而予之以券,俟成路得利,按值分息”;二为官办民营,“由官筹造,造即成,自以招商营运,分年归款为简便”;三为兵勇、铁工合一,“就近调集营勇,以操防兼顾工作,……既省口粮,尤便约束”。所谓“变通之策三”:一为跨河以舟代桥,“如相距较远之河,轮车即起止于两岸,中设浅水轮船一二艘,源源驳运”;二为造简易铁路,“造简便汽车铁路,行止、添煤、灌水等事,只须一人管理……如有洋银四五千元可成铁路数里”;三为以木路、木车代铁路机车。所谓“预备之策三”:一是解决造路人才,自设学堂,“另延教习造路制车”;二是解决资敌问题,为防止“铁路一设,各国得长驱而入”,中国方谋富强,“宜确查各国与我国接壤之轨,而变易其尺寸,接轨即不合,敌人不得越雷池一步”。

汤寿潜在这里提出的“三策”建议虽然粗疏,但都是针对当时守旧势力的责难而发,有着切实的考虑。当时清政府历经战乱、赔款,财政困窘,无法筹集造路资金,借款修路,条件苛刻,顽固派借此发难,“节省之策、变通之策”旨在解决造路经费问题;顽固派唯恐修路资敌,“预备之策”重在解决国防问题,指出“夫通商者,泰西之利,中国之不利也,海禁大开,即不得闭关以谢客,尚幸内地为我所自主,数大枝铁路一成,陆路商务必日新月异,以分海疆之势,以植自强之基,中国大转圜之机,其在是夫,其在是夫!”透过这些言语,书生报国的意气,关注时务、关心实业的精神,都在青年时期的汤寿潜身上体现了出来,他在这些言论中的蕴含的“商办、商营,通商牟利”的思路也成为其日后致力于振兴近代浙江铁路实业的思想基础,有的还在他日后的实践中得到了应用,如成立浙江铁路公司、创设铁路银行、创办浙江高等工业学堂、发表《东南铁道大计划》等。这里比较有历史价值的三点:一是变法图强的革新意识思想、匡世济民的爱国情怀、经世致用的求实精神;二是坚持国家和民族利益,保护铁路利权、反对帝国主义势力插手中国铁路实业的爱国主义思想;三是依靠民间社会力量筹资认股、土地折股、采取官办民营的办法解决筑路困难的商办思路。考之今日,许多论述已为先见之明。

商办沪杭甬铁路

兴业银行应运生

随着二十世纪初收回利权运动的展开,江浙绅民“商办铁路”的热情方兴未艾,还开展了声势浩大的收回苏杭甬路权的斗争。其中,浙路斗争的领军人物是汤寿潜。这个时期,也是汤寿潜把《危言》中的铁路思想和主张付诸实践,走上社会变革的前台,成为近代浙江铁路实业开拓者的时期。

1905年7月,在汤寿潜等人的推动下,经多方奔走联合,浙江绅商在上海合议,决定拒借洋款,集华股自造铁路,成立“浙江全省铁路公司”,并举汤寿潜为总理。9月23日,清廷首次旨准浙路自办。

浙江铁路公司成立后,面对的首要问题就是如何收回苏杭甬铁路修筑权。汤寿潜一面函电各方促请浙籍京官、御史朱锡恩等上书奏请从速废约,一面与清朝关涉路政部门交涉,争取政策法理上的支持。孰料,列强恃强凌弱,不肯放弃既得利益,此事久拖未决。

为应对江浙绅民,清廷让盛宣怀掌握铁路事权。盛抛出所谓“部借部还”方案。汤寿潜一面上奏要求废约、退款,一面痛斥汪大燮、盛宣怀强迫公司借款的卖路行径。在这场斗争中,汤寿潜借助民间社会力量,率领浙江绅商力拒借款,并设法尽快集资筑路,厥功甚伟。最终,浙路集股筹款卓有成效、筑路又速,浙路未用英商一分资本,浙江保路运动取得了最后的胜利。

当时,中国的资本主义经济还很薄弱,清政府的财政也十分困难。要废约自造铁路,首要问题就是筹集足够的股本。浙路公司成立后,尽管由于英方的蛮横无理,废约问题迟迟没有得到解决,但汤寿潜等既得到清政府的明确支持,受命总理全浙铁路事宜,便奔走各地,在省内外发动民众设法尽快筹集资金。当时,浙路公司主要采用自由认购股份方式招商股集资。公司本来决定招股4000万元,并规定把600万元股份列为优先股,遇有红利,先提二十成之三,作为报酬,股息7厘。但优厚的条件使京官、地方士绅和商人纷纷投资。1906年5月,浙路在一年多的时间内招到优先股480万元,足够修筑沪杭线浙段。1906年英国要求清政府履行苏杭甬铁路借款合同,浙路公司为了同英国竞争,使“洋款无所用之由”,决定扩招股份,又成立浙江国民拒款会,掀起拒款风潮,动员有钱者及农工各界“勉尽公义”。数万名工人、学生、店员,激于爱国热情,纷纷购买浙路股票,一时间,“杭垣舆论……街谈巷议,人人皆以不附路股为耻。”广大城市平民从此成为浙路公司小股东,未满5元的股东户数达16547户。至1907年10月,已集资2300万元,两倍于英借款,使浙江招股成绩居全国之首,从根本上坚定了浙路“遵旨商办,不认借款”的决心和力量。

为保管和运用所集股款,以保证筑路工程顺利进行,经汤寿潜提议,浙路公司1906年10月召开股东大会,成立了全国第一家商办银行——浙江兴业银行,既负铁路股款保管运用之责,又有银行本身之业务。银行于1907年5月正式开业后,业务发展很快,岁拓月展,连续多年在各商办银行中居领先地位,后来成为著名的“南三行”之一。浙江兴业银行的创办,不仅为沪杭甬铁路财政得到周转流通提供了便利,而且作为近代中国第一家商办银行,对振兴江浙沪一带的民族工商业也起到了积极的作用。

由于路款凑足,筑路工程也很快展开并进展顺利。沪杭甬铁路的建筑工程,1906年9月开工,1907年8月,江(干)(湖)墅段通车;1909年3月,杭州至硖石段通车;1909年5月,硖石至嘉兴段通车,8月13日,嘉兴至枫泾段接轨,沪杭全线竣工通车,“商旅腾颂”。火车驶入杭州城门,声浪巨大,市人歌曰:“铁路燃蜒几曲长,分支两沪越钱塘。奇肢飞舞超龙凤,分付夸娥凿女墙。”1909年,经邮传部考核,浙路公司共承建15站,254.3里,站线37里。沪杭路工费之低、工程质量之优、建筑速度之快,均为全国商办铁路之冠,这是当时全国最长的民间集资修筑的铁路,平均每里的工费不过1.8万元,仅及沪宁路工费的三分之一。

20世纪初,为反对借款修路,各省群谋自筑之方,在全国范围内掀起了自办铁路运动。从1904至1907年间各省先后共成立了18个铁路公司。各省筹资共有五种模式:招商股自由认购集资修路;集侨资;抽收租股和附加捐税;动用官款;借用外资。综观各省铁路公司,受资本制约,筑路成果不大。到1911年,各省铁路筑路总长度为676.2公里(其中包括借入外资的赣路和豫路),仅占当时全国铁路总长度的7.03%。这其中,无论是筹资情况,还是筑路成绩,浙路都是最好的。沪杭铁路成为中国第一条最长的民间集资修筑的铁路,汤寿潜当属首功。

杭甬铁路开工后,为实现商办全浙铁路的计划,浙路公司继续大力招股,并拟修筑杭衢、杭广二线。为加强与海外华侨的联系,联络广东绅商壮大自办铁路的声势和力量,1910年4月,汤寿潜赴广州联络当地社会各界,发起集资自办东南铁路活动。

收回铁路利权的运动风起云涌引起列强的不安和清政府的惧怕,因汤寿潜为路事商办,多次犯颜抗争、弹劾权臣,且坚决反对“官办借款修路”和“干路国有”政策,终于引起了清廷震怒。1910年8月23日,廷谕“即行革职,不准干预路事”。

开保路运动先河

江浙沪经济大兴

在半殖民地半封建的不稳定的经济和政治秩序中,近代中国实业从一开始就走在夹缝中,荆棘满途。

作为晚清江南士绅的一个代表,汤寿潜是一个生在非常之世,走着非常之路,有着非常之功的人。终其一生,他经历了求功名、倡时务、办教育、图维新、造铁路、谋立宪等历程,清末状元张謇在汤寿潜去世9年后为其立传,说他“立名于当时,可式于后人”。而在《诫子书》里,汤寿潜本人对其一生总结之后,却发出了“呜呼,性无有不善,成德实难”的感慨。征之史实,他6岁起博求功名,至37岁中进士,而后却“言近功利而不为仕进”,命官不任、辞却官职达13次之多;50岁以后总理浙路期间,一方面拒款保路坚持商办百折不挠、一往不顾,路事有成后,又多次讲自己“用非所习”“如行黑路”,并12次提出辞去总理职务。所谓“成德实难”虽也可说是他本人的“谦辞”,但也确乎反映出了类似他这样亦官亦绅亦商的人物,在中西碰撞的社会转型之中的困境和矛盾,既可展现中国社会走向近代化的艰难曲折的历程,又可透视面临“数千年未有之奇变”的士绅阶层的新趋向。

在中国近代化过程中,交通的变化尤为明显。从传统的车马舟楫到现代的铁路轮船,是传统生产方式向现代工业生产方式转变的一个缩影。铁路作为一种先进生产力的代表,在中国的出场,是外部世界信息进入的媒介,是震撼和冲击中国古老生产生活方式的演变器。

民间力量商办铁路所带给人们的,首先是社会观念的革新。近代运输工具、道路以及道路管理机制几乎都是从无到有,完全从西方引进的,人们目之所及、耳之所闻,都是西方传入的“新”生活方式,人们的视野和交往范围大大开阔了,对身边的世界也有了全新的认识。这些感官上的刺激,不能不深入人们的思想,影响人们的行为。同时,浙路商办是在帝国主义企图扩大侵略,以致中国国内危机日益加深的情况下,由绅商及社会各界共同掀起的一场旨在抵制帝国主义的政治、经济侵略的保我利权运动。因此而兴起的收回利权运动在社会各界开展,一方面开清末保路运动之先河,促进全国商办铁路运动,鼓舞了四川等地更大的保路运动,另一方面有力地鼓舞、激发了浙江人民的革命热情,客观上也为辛亥革命在浙江的胜利奠定了思想和舆论基础。

浙路商办的成功,在一定程度上挽回了帝国主义经济侵略带来的损失。而铁路“盈天缩地”的时空格局变化,大大便利了沿路两边商埠的市场交易,促进了江浙商品经济进一步的繁荣和发展。沪杭甬铁路一通,所有沪地的工业品和进口商品,就可以经过杭州转销到其他地区。洋货大量进入杭城,杭州成为客货运的总枢纽,又对嘉、湖、宁、绍、金等地和毗连的皖、赣两省产生了巨大的经济辐射效应,对整个浙江经济的发展都起了很大作用。汤寿潜在一次演说中提到,“即以营业论,杭沪止四百数十里,通车以来,天晴,日入三千数百元;天雨,日亦二千数百元,若线路一长,利市恐不止三倍。……东南大局,实纲维是。”

再以上海为例,1900年的出口贸易额为7800万两,后因沪宁、沪杭甬铁路相继修成通车,依靠长江流域广阔的腹地市场和便利的交通条件,大大促进了棉花和蚕茧等的生产和输出,1910年上海的出口额已增至17800万两,到1911年时,上海在中国对外贸易总值中始终占有44.2%以上的比例,几乎达到整个中国进出口额的一半。