无论从自然地理还是从人文地理看,我家乡萧山都可以分成两部分。东部为平原,是沙地区。南部是丘陵、山区,俗称里畈。沙地居民戴乌毡帽,着对襟衣,语言接近绍兴方言,里畈的服饰和语言又别属一个体系。所事产业和生活方式也很不一样。

【前言】 萧山人曾自嘲:敢与先进争高下,不向邻居让寸分。早些年,萧山农村小洋楼屋顶上往往置一不锈钢圆球,球上还有金属竖杆,作用有二:一,本身就是接地的避雷针;二,本地民俗,造屋要高出邻居些许。然则屋高有规定,便以竖杆比之。

对萧山人性格的研究,其实很有趣:萧山人可分三类,沙地人(或叫东片人)、塘里人(或叫中片人)、里畈人(或叫南片人)。沙地人生活在钱塘江边的滩涂地,大多从绍兴迁来,因此天然具有勤俭的品质。塘里人世代族居于海塘以内的安全地带,有祖辈留下的产业,也较会享受生活。里畈人生活在萧山南部,靠近山区,聚族而居,有很强烈的团体归属感和互助精神,尚勇好胜。三类人性格迥异。

《萧山人分析》一文写于九十年代初,探讨了沙地人和里畈人的性格差异。如今,时势易也,萧山已裂为滨江、钱塘、萧山三地,再读此文,对三地发展的现状与未来,依然令人深思。 (越人剑秋)

■文/ 杨敏生

江边讨生活的沙地人

沙地在钱塘江喇叭口一带,按一般地理书讲,系钱塘江冲积平原。其实,据专家们研究,其成因与黄河下游平原一类大有别。黄河源远流长,上游为黄土高原,巨量的泥沙随流而下,千年万年积得起偌大一片土地。而钱塘江总长不过千余里,上游植被丰厚,江水也清冽,水流带来的泥沙实在微乎其微。那粉状的沙土,大多是一日两度的潮水,从东海大陆架推拥上来的。

据旧县志记载,沙地居民常受“塌江”之苦。钱塘江的塌江与黄河的改道又有别。不像黄河那样,一旦动刀,便放弃旧河床,另外冲一新道出来。钱塘江只是“蚕食”。三五年一次,沿江五里十里宽的一带土地会在几个时辰消失在江潮中。规律似乎也还没弄清。要么老是吞食南岸土地,忽而改变方向,专蚀北岸的。江面也并不因此而加宽,南塌则北必涨,反之亦然。

算一笔总账,南岸涨土多。不知别人有没有留心到,《水浒》上提及过,钱塘江流经龛(坎)、赭两山之间。如今,这两山都在萧山境内了。这是宋朝的情况。再往上走,两山之南二十余里有荏山,山麓蜿蜒着水平小道,据考证,为纤道。推算一下,纤夫们在此道上为钱塘江(之江)上的船只背纤,当在唐代了。

钱塘江入海口改道分为三个时期,三个时期的变化就是钱塘江改道的整个过程。秦汉时期,钱塘江入海口极为辽阔,赭山、河庄山、岩门山等皆在海里。唐、宋以后,钱塘江逐渐北移,南片大地开始出现淤地,赭山、河庄山等山也逐渐显现。根据钱塘江的流向过程,后人把这个过程分为了南大门、中小门、北大门三个时期。图为宋时,钱塘江走坎山和赭山之间,是谓南大门。

明末,南大门逐渐淤塞,钱塘江往北改道探索新的入河口。中小门时期,位于禅机山与河庄山之间,潮入中小门。清初,中小门逐渐淤塞,钱塘江冲刷海宁南部沙地。北大门在清康熙年间形成,此时,宋代江道已成平陆,赭山移至江南。中小门、北大门如图。

钱塘江从北大门入海,一直到现在,成为钱塘江的唯一通道。钱塘江的改道对于萧山而言,是非常重要的发展节点。

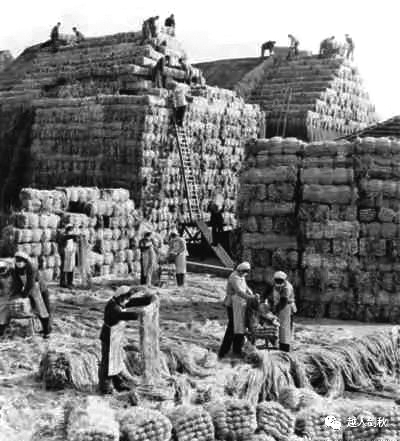

地理环境会影响人们的思维方式和生活方式。由于常常塌江,且防不胜防,如不葬身鱼腹,便得时时准备逃难、搬迁。故旧时沙地居民很少有狭义上的家乡观念,也不置恒产,一切都从简,居住的都是草舍。我原先以为这或许与沙地土质松软,不宜造砖木结构的楼房有点关系,其实不然,即使有些钱还住草舍——氽入江中损失小点。草舍有“直头舍”“横头舍”之分。所谓直头舍是将门开在“山墙”上。墙也名义而已,实则是芦秆编织抹以烂泥罢了。横头舍的门则开在正墙上。相比之下直头舍更简陋,远远望去,如“人”字形哨棚。标准的格局是舍前一池塘,舍后一竹园。池塘都是自家掘的,池水供饮用洗涤。近海,水咸。草舍怕火,不宜聚居,星星点点一户户都离得远远的,也就少有交往。大命运是一致的,而各家日常的喜怒哀乐则隔膜得很。其他谋生的行当,一为晒盐,一为种萝卜制萝卜干。晒盐很特别,将新涨的生土上的“地皮”刮下,堆成金字塔状,“塔”基插管导卤,再将卤水置于有沿木板上晒,盐产量自然是很低。熟地里就种萝卜,本地萝卜干是饮誉海内外的。两个行当抛本都不大,周期也不长,实在也是“短期行为”而已。据我的分析,沙地居民的潜意识中有惶惶然的临时观点,随时准备抛弃眼前的一切。

里畈居民的优越感

里畈居民不大看得起“沙地佬”,或许正是他们在潜意识支配下所表现出来的随遇而安、目光短浅和人际关系的冷漠与松散。

里畈向是聚族而居。一个村坊,数百乃至上千居民,往往只有一两个姓氏,排算起来,都沾亲带故的。要么不造屋,造就造成“墙门”,也就是鲁迅先生笔下所谓的“台门”。规模有大小,小点的略如北方的四合院,大的则有三四进。主人在筹划时就有三世同堂四世同堂的美好理想了。因为重视血缘关系,就世世都修家谱。当然,最末一次修谱,也在抗战胜利后的一两年间,然而,多有珍藏至今的。“文化大革命”期间,村中也往往裂为两派,斗起来你死我活,“破四旧”都劲头十足,砸祠堂,劈牌位,撕神像,烧匾额,而对于家谱,则不管哪一派得势,总是悄悄收起,不肯毁弃,对立面也心照不宣,断不会提出“家谱问题”以显示自己的革命,骨子里忘不掉同宗同姓。家谱有时倒也有意想不到的价值。比如本地杂志上披露了《萧邑郁氏宗谱》,载有郁达夫及其祖上情况。以前国内外郁达夫研究者在家史上只能上溯到达夫祖辈,这部家谱的发现,不但郁达夫之上十八代都有了着落,连从不为人所知的这一宗郁氏的来龙去脉也记载翔实。史家对其可靠性也毫不怀疑,因为谱修于“民国”初年,其时郁达夫还是无名之辈。这就引起了各方面的关注,曼陀、达夫兄弟的后人几次到郁家山下村寻根访宗,海外不少报刊也做了介绍。

里畈人所行,有种田、治山、经商,却以读书为正业。略能温饱的人家必设法让子弟入学,供不起几个就选其中一个重点培养。家族也重视整体荣誉,倘有特别会读书的,就不论贫富,由族中公田收入供其度用。一旦发达,提携族人也就成了分内之事。所以,萧山历史上有些地位有些成就的官吏、文人、实业家多出于这一带。

旧县志上说里畈“民性强悍”,这倒也是事实,至今也未变。重义气,若引为知己,则扑心扑肝,而一不投合,也会立挥老拳。在旧社会,村与村一有冲突,都能“精忠报族”,对方立成敌国。械斗起来,不顾性命,即有战死,也能安然瞑目,遗孤自会由族中公养。

里畈人自以为在文化水准、“历史成就”以及人的气质上都优于沙地人,故自视甚高。然而里畈人近年颇为惊诧,这些年风水竟大转换了。在改革开放的岁月里,沙地人显示出来令人吃惊的活力。

萧山有过一次“花木风潮”。沙地人一哄而上,将承包地里的棉花、络麻、水稻全部拔去,通通种上花木。一户贷款少则几万,多到数十万。那几年刚提倡美化环境,他们就将花木销给各地厂矿企业政府部门,干起事来心也狠,要塞得你腰包满溢不买他的花木难为情为止。形成了几个花木交易市场,天南海北的采办人云集。毕竟还是不太懂商品经济的规律,到后来,花木原地不动,反反复复地抬价转卖,买方和卖方都是种花人自己。一到醒悟过来,立时一株也卖不出去,早洗手的发了大财,得寸进尺的上吊跳河也有。当时种的多为龙柏,为怕人偷,家家都养了狗,到不得不拔去龙柏重栽桑麻时,遂有了“龙柏烧狗肉”之讥。

这当然是失败的例子。成功的更多。本地本省乃至全国著名的企业家(如鲁冠球)几乎清一色是沙地人,所办的企业,规模大,效益好,而产品门类之多,自称为“除了飞机大炮原子弹,什么都会造”。这的确是值得自豪的。

消费观念变化之大,也数沙地人。以前沙地人以小气和过于节俭为人所笑。当然,主要是由于手头窘迫,但也有习俗的原因。当年我女朋友“上山下乡”在沙地区,我去看她,房东算是客气了,茶饭相待,下饭有咸菜粉皮。我是不口渴不牛饮的,饭后,我发现房东已将泡过的茶叶和煮过的粉皮捞出,摊在竹匾里,搁在草舍上晒了。如今沙地区草舍已近绝迹,可以说是家家造新屋。规格也越来越高。以代计,前些年造的称“第五代”,别墅式,院里有假山喷泉的也不少。室内,地毯、墙布、各种设施一应俱全。手头松的,将才建成三五年的新房推倒重建。主人虽则不大会想到添置些书籍之类,但是整个地区富裕了,地方也就匀得出钱盖校舍。四面通风的小队仓库里,摆些断脚缺腿的桌椅,开几个复式班一类的学校已经消失,代之而起的是相当考究的教育大楼。

这一切都叫里畈人目瞪口呆自叹不如。里畈的经济远没有沙地搞得活。也办厂,规模总是这么一点,效益也不很好。也造屋,限于实力,也只沙地二三代的水平。

风水何以大转换

探究一下这风水何以会大转换,是很有意思的。这些年常有朋友采写沙地变化的报告文学,与我交换意见时,我总想说服他们从根本上挖掘原因,且告知我的一些想法。他们都说有道理,但文章一出来,都略而不述。或许是他们没有真正意识到这一点的重要,或许心里还不以为然。

我以为关键的一条是人的素质的改变。

这又要牵涉到这条江。从几十年前开始,政府一次又一次组织民众在钱塘江口围垦海涂,为的是不使涨起的新土重被江水吞噬,以增加可耕地面积。一条几十里长的防潮大堤,要在两个潮汛之间的几天时间里筑成,就得动员十几万人参加。沙地的男女老少几乎人人都参加过这种气势宏大的劳动。一次可围地三五万亩,总计围了十多次,萧山的版图扩大了四十余万亩。新围的土地上需移民垦种,恋乡的里昄人视为畏途,迁徙惯了的沙地人却乐于前往。这新土地真如一张白纸,地上踏勘,图上作业,哪里建新村,哪里造学校,居然能任他们调度。比如要开一条河,规划一定,直溜溜插一排彩旗,河就这么开成了。若河上想架若干桥,便在平地上将桥造好,再在桥下挖河,真是个大胆而有趣的创新。一条条鱼鳞似的大堤使得塌江永远成为过去。这对沙地人不能不是个大觉悟:自然之力亦不过尔尔。当然,自然之力也有逞威的时候。20世纪70年代初,一次强台风恰好在阴历月中天文大潮时来临。潮水冲决了最外沿的那条堤,整座仓库,整架桥,轰的一声就陷没在沙土里,连屋顶桥栏都不露一星。沙地人不是逃难,而是抢险。大型水泥船装满巨石驶到决口处,凿通船底,巨石连船都沉了下去。像这类大开大阖地与自然斗争,无疑是锻炼了沙地人的胆魄。曾经沧海难为水,沙地人的冒险精神和自信力,我以为就是在这几十年中养成的。有过这般经历的人,视改革开放中出现的风浪,也就不当回事了。

再一条,我以为沙地人传统的生活方式,在新时期也显露出了它久被埋没却是潜在的活力。

在里畈,一个村子,实际上是一个小社会,一个宗法社会。在这种社会结构中,想要大改革,难。你办了厂子,三亲六眷都想进来。回绝吧,有些排起来还是你祖父辈太公辈。而不少办厂的人则把发展乃至日常经营的希望寄托在外地有名望的族人身上。一封信,要钢材,要燃料。被求的或只是个文人,拿着那信只好发呆。钢铁厂的大门朝南朝北尚且不知,至于要走哪些曲曲折折的门门道道更是摸不着边际。族人或许也握有物资权,但如今办事讲“经济”,你凭父辈祖辈一张老面,怕也无济于事的时候居多。即使那族人中夜幽梦忽还乡,醒来也还耿耿,挥笔给你批一笔,然而一笔终只有一笔,总不是自家缸里的米。没有敢冒大风险的精神,不把命运攥在自己手里,想发财致富也难。族人互相提携的旧习,到如今只能是互拖后腿。还有,聚族而居,红眼病也特别容易传染。沙地人一向独进独出,好好歹歹全靠“个人奋斗”,死死活活也只自家有数。一家发财,依样画葫芦,偷点拳头,自己也来试试是有的,你想靠人家一靠,对不起。一向被人鄙夷的松散而冷漠的人际关系,反倒成了平等竞争的起跑线。

如果我的分析能够成立,我要说:萧山小世界——萧山沙地人和里畈人的气质和行为准则,不是跟地球上的西方人 、东方人有些相似吗?