■文/摄 首席记者 周珂 通讯员 孔晓睿

在建设三路,当银白色的“求是鹰”展开双翅,扇动的是什么?

浙江大学杭州国际科创中心(简称科创中心)是浙江大学和杭州市全面深化市校战略合作,共建的重大科技创新平台。2020年7月,科创中心首期开园,将自身战略布局嵌入区域经济社会发展,开始探索未知、创造未来。如今,科创中心已初步形成“一中心两园区(信息港园区和水博园区)”的总体空间布局,创新成果不断溢出。

具体来说,汇聚科研精英,科创中心把“会读书的人”培养成为“会创造的人”,让大家从知识的“象牙塔”走向创新的“超级市场”,并完善全过程的创新生态链,从而打通成果转化的“最初一公里”和“最后一公里”。

五年来,科创中心这颗校地合作播下的“创新之种”,已然破土而出,成长为枝繁叶茂的科创之树。

战略践行者:“顶天立地”,构建科学研究新范式

氧化镓,是一种全新的半导体材料,也是“中国芯”弯道超车的关键。

在科创中心的实验室里,上演着“烈焰诞生记”。前不久,科创中心及其孵育的杭州镓仁半导体有限公司采用完全自主创新的铸造法,共同发布了全球首颗第四代半导体氧化镓8英寸单晶。

此类铸造法由中国科学院院士、科创中心首席科学家杨德仁院士团队自主研发。通过该方法制备氧化镓单晶,成本低、效率高,方法简单可控,尺寸易放大。而且,该铸造法拥有完全自主知识产权,中国、日本、美国专利均已授权,为突破国外技术垄断,实现国产化替代奠定坚实基础。

8英寸氧化镓问世,随之而来的将是大规模的产业化。

杨德仁说,科创中心的核心,是推动科技创新与产业创新的联动,“我们既不等同于传统高校,也不等同于传统科研院所和企业。那又为什么要打造‘四不像’的创新中心?”答案就是,围绕国家重大需求,做创新研究,助推产业发展。

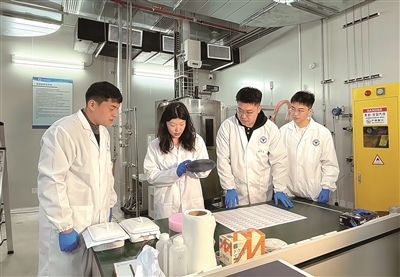

走进科创中心先进半导体研究院,一群年轻人做着“顶天立地”的工作,围绕碳化硅、氧化镓、功率芯片等领域蓄力产业变革的动能;在浙江省集成电路创新平台,师生员工们聚精会神地操作着扫描电镜。镜头下,指甲盖大小的芯片有望推动下一代车载芯片在功率密度和可靠性上的突破。

如今,国家级集成电路学院在水博园区落成,教科人一体化的生动实践上演。“发展新质生产力,教育体系的升级革新是重中之重。我们要围绕国家战略和产业需求培养人才,实现教育体系与人才培养的升级。”中国工程院院士、科创中心首席科学家吴汉明说。

在科创中心,7位院士引领各大平台建设,他们不仅是学术带头人,更是创新生态的构建者——致力为国家战略需求和区域经济发展注入强劲动能。

比如,合成生物是全球生物科技竞争的前沿领域。发展合成生物是国家重大战略需求、省市区先进制造业升级的重要方向。在浙江合成生物制造业创新中心,首席科学家欧阳颀院士来了,杨立荣教授、邢华斌教授、王宝俊教授等攻坚人才组建起了专家智囊团,带领着怀揣梦想的青年研究员、博士后嫁接起了科研和产业的桥梁,形成了一批面向产业应用的技术,促成一批重大科技成果转化。

创新突破者:“科产融合”,打造创新生态新矩阵

创新链和产业链无缝对接,是穿越经济周期的“必答题”,也是科创中心高质量发展的“方法论”。

为此,科创中心勾勒出了充满活力的产业生态圈——集成电路筑链强基,合成生物聚势腾飞,功能材料突破创新,仪器装备智造未来。科创中心主任杨建义介绍,“我们不是‘散兵游勇’式科研,而是围绕产业痛点组建‘攻关舰队’。”

前不久,科创中心人形机器人创新研究院联合镜识科技有限公司、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司研发的四足机器人“黑豹2.0”正式发布,速度可达到10米/秒,是目前世界上跑得最快的“四足机器人”。

扛住了6米/秒的“折腿魔咒”,“黑豹2.0”的突破带来了无限想象空间——机器人不再是实验室里的演示工具,其具备了“进入复杂地形、代替人类行动”的技术基础。之后,科创中心团队孵化的科学公司镜识科技将持续探索智能机器人在特种作业、灾难救援、安防巡检、未来工业作业场景中的应用。

人形机器人创新研究院院长王宏涛介绍,在研发黑豹2.0的过程中,团队实现了机器人正向设计和高功率密度的电机驱动器研发等两大颠覆性突破,为下一代工业四足机器人的研发奠定了坚实基础。

可以说,前沿科学研究的突破,带来了新技术、新方法,为企业创新发展提供新动力,也为产学研合作指明了新路径。

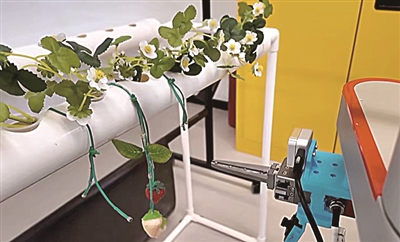

再看生物微纳感知创新工坊,农业机器人可以通过敏锐的视觉识别系统、灵巧的机械臂设计以及精准的导航系统实现草莓采摘。“我们的目标是将工业级传感技术与农业场景深度融合,重新定义农业生产方式。”科创中心孵化的科学公司,杭州华毅机器人有限责任公司研发负责人任国强表示。

创新迭代,新知涌现。科创中心让创新资源、创业人才、创造资本在小范围高密度集聚,以前所未有的速度,改写创新的生存法则。科创中心党工委书记、未来产业技术研究院院长董世洪表示,“科创中心有一项非常重要的任务,就是要培育更多的科技型‘苗苗’企业,助推成为科技型的参天大树。”

如今,科创中心已构建起了从种子轮、天使轮到A轮及以后的基金矩阵,引育科技型企业160家,融资超25亿元。

市场先行者:“双向协同”,开创成果转化新通道

窗户能发电?手机壳能当充电器?

在硅及先进半导体材料全国重点实验室,科创中心研究员傅伟飞介绍,有机光伏的吸光系数比较高,可以做到薄膜很薄,做出的“光伏玻璃”既可以做到透光美观,又可以提供一部分电能,以降低建筑能耗。

依托这种新材料,手机壳后面能设计内置一块“充电器”,通过太阳能变身“充电宝”,为电子产品“续命”。依托浙大科创—广州追光科技联合实验室,该项光伏材料已完成实验技术突破,开展产业化探索,有望广泛应用于遥控器、电子传感器、烟雾报警器等领域。

科创中心相关负责人说,“平台、企业提需求,我们联合攻关,产学研融合的路走得更宽。”做好市场化应用“放大器”,实验室里的创新成为产业发展的新引擎。面向产业创新的需求清单,科创中心正引导着越来越多的新技术、新产品、新场景应用落地。

38g的AI智能眼镜解决方案,集成多模态AI大模型与手机端交互,可实现语音、图像等多模态交互。去年冬天,科创“舜宇牌”产品在美国拉斯维加斯亮相,吸引国际消费者驻足;在浙大科创—杭州之江有机硅联合实验室,科研团队在环氧树脂增韧领域取得重要突破:通过新技术手段,让胶黏剂粘性更好,使其韧性高、不易断,未来可以广泛应用于航空航天、电子封装、储能电池等领域。

传化集团、舜宇集团、凯尔达股份、兆丰机电……行业龙头企业出题、领题、答题、验题,让创新的齿轮在全产业链高效运转。五年来,科创中心坚持用体制创新解开科技创新的束缚,成立6大企业研究院、40余家企业联合实验室,着力破解关键核心技术难题、打通产业链堵点,探索出了一条以企业为主体、市场为导向的科技创新新路径。

在董世洪看来,要推动科技与产业深度融合,需要集聚创新要素,促进科技、产业、金融良性互动,构建适应新质生产力的新型生产关系。

纵览科创中心的成果转化通道,是创新链、人才链、产业链和资本链的融合之路,也是一条从实验室到生产线的跃进之道,促使一批硬核科技迅速转化为新质生产力,助力区域高质量发展。

记者手记:

研究型大学作为区域发展的创新动力源,是区域创新的参与者,也是区域创新的调适者,更是区域创新的推动者。校地合作平台,将校地创新资源进行互补,为这种创新提供了无限可能。

科创路上,校地合作平台的两个“一公里”非常关键:科技成果转化的“最初一公里”和“最后一公里”。

如今,校地合作平台在国内遍地开花。但在不同程度上,存在人才质量与社会发展难适应、科技成果与产业需求难匹配等问题,未达到预期效果。从结果来说,差的就是打通这两个关键“一公里”。

背靠大学、联动地方,科创中心构建了“顶天”与“立地”相互贯通的服务体系,来精准对接区域产业需求与大学研发优势。面向国家重大战略和国际科学前沿,推动原始创新和颠覆性创新,服务高水平科技自立自强,支持“从0到1”的科学探索;面向区域发展的重大需求,发挥桥梁纽带作用,强化产业链的整体集成,推动“从1到100”的科技成果产业化。

去年,萧山经济技术开发区体制机制改革动员大会在科创中心召开,推动萧经开从上到下、从内到外全方位系统性重构。这次改革,被认为是萧经开成立以来最大力度的一次改革。

大会为何选择在科创中心召开?萧山区委主要负责人说,这里是创新策源地,科创中心将大学创新资源转化为区域创新优势的作用明显。

前几天,第九届万物生长大会科创平台创新发展论坛暨成果对接会在科创中心拉开帷幕,高精尖项目轮番登场,或是破解“卡脖子”难题的利刃,或是开启产业新赛道的钥匙。正如董世洪在活动现场的致辞,“科创中心将始终站在技术革命的最前沿,贯通‘从实验室到生产线’的全链条,以科技赋能产业,以创新引领未来。”

在科创中心这棵创新大树上,且看实验室的火花碰撞区域发展的浪潮,“科研之种”结出越来越多的“产业之果”。