文/李沅哲 利杰

本版图片由区农民书画协会提供

五月的萧山,田野间麦浪翻滚。微风起处,涌动无垠的金黄,恰似钱塘围垦泛起的波涛。

走进萧山农民书画院,浓荫铺展的庭院、柳条拂过的清风,不由给人一种静听松涛、执笔绘幽谷的沉静。大方桌上,一幅名为《滩涂变良田》的作品极其应景。作者将农民劳作的场景划分为三重空间,画中人物有的掘泥挑土、修堤筑坝,有的把筐插苗,近处饱满的穗粒洋溢着丰收的气息,远处江潮翻滚、人墙并肩众志成城。

像这样以乡土为纸、以生活为墨彩的画作只是萧山农民画的一个缩影。眼下,工作人员正将征集的“沙地记忆农耕画卷”主题,反映萧山沙地文化的书画作品一捆一捆搬进画院。作品如此之多,究竟是什么燃起了农民在萧山这片土地上的创作激情?以至于在任意一个非遗集市、任意一个村社,甚至是农村文化礼堂、KFC,都能看到萧山农民画。

一方文化沃土,万象“耕”新塑品牌

农民画是中国最普及、最具群众基础的民间艺术之一,它以其明快的色彩、饱满的画面、真挚的情感、夸张的造型等特色,展现出丰富多彩的农村生活和乡土记忆。农民画来源于农村,取材于农村,寄寓着老百姓对美好生活、美丽乡村的理想。

正如蔚蓝汹涌的大海练就了渔民顽强的性格,舟山渔民画蘸着满是鱼腥味儿的渔民文化奔涌而来;从烧菜做饭的灶头,衍生出了象征五谷丰登、六畜兴旺等吉祥寓意的嘉兴灶头画;深受剪纸、刺绣技艺启发而诞生的金山农民画……

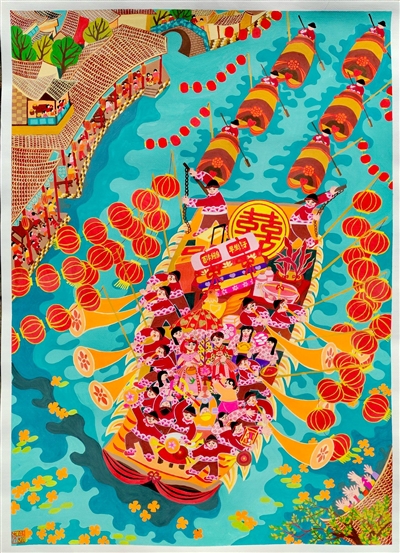

萧山农民画也有自己独属的乡土气息,在不少老萧山人的记忆中,他们所赖以生存的田园耕地,大多是围垦出来的。物资匮乏的年代,人们住的是茅草舍,穿的是土布衣,吃的是萝卜干、麦粞饭、番薯、霉毛豆。为了生存讨生活,人们还练就了拼死抢潮头鱼的生活技能。踏浪而来的萧山人,珍惜这片用生命和艰辛换来的土地,于是五彩斑斓的画笔下有了潮水、牛拖船、腌菜等具有历史记忆的画面,有了麦田舞龙、赛龙舟、斗茶、城市地标等现代场景的呈现,浸透着新农人对美好生活的热爱,和美乡村的绚丽多彩。

为了打响萧山农民画这张文化品牌,区农民书画协会会长陈清华也常常利用休息时间画画写生。他不仅在行走中积累了大量书画作品,也在创作中探寻到萧山农民画的品牌辨识度和发展新方向。

“这些年,萧山的不少乡村在深入践行‘千万工程’上走在前列,农村面貌也发生了翻天覆地的变化。要推进人文乡村建设,就是要做足乡村文化特色,让老百姓精神文化生活更加富足,物质生活更加富裕。为此,我们提出画‘村画’来反映萧山乡村的蝶变,在此基础上又萌发了画‘区画’的想法。我们几位主力画家刚刚完成了首幅长3米的湘湖画卷。”陈清华说。

传承焕发新机,美育浸润乡风文明

自2023年换届以来,杭州市萧山区农民书画协会以“千百十工程”为支点,撬动农民书画艺术的传承与创新,提出五年内“千人学画、百人成师、十人成家”的目标,构建起梯次培养体系。2024年,这一工程成效初显:学员中既有爷爷奶奶级的农民,也有返乡创业的青年,更有美术专业院校毕业的学子加入创作队伍。至2025年,更多的年轻人加入了学习农民画的队伍,学员平均年龄较往年下降15岁,许多中国美院、中央美院等专业院校的毕业生走进了农民画课堂,传统农民画创作群体呈现年轻化、专业化趋势。

民间艺术只有“被看见”才能“被热爱”。去年以来,区农民书画协会在全区新成立了8个分会,分布在萧山各镇街的农民画公益课堂总是座无虚席。协会开展“书画进文化礼堂”活动280余场,惠及群众超万人次。春节送福、节假日体验课、进商场、进集市、进机场、办展览等活动,让绘画艺术飞入寻常百姓家。

为进一步加强萧山农民画创作、展示、交流与研究,区农民书画协会特聘花鸟画大师赵大安为学员授课,课上常常座无虚席,甚至有外地来的书画爱好者慕名而来。在萧山农民书画院授课的8年里,赵大安已培养多名省市区级美协会员。另一位导师胡正好,是萧山区农民书画协会特聘顾问,著名山水画家,长期从事美术教研工作,所教学生先后有数百人次在各类全国大赛中获奖。民间艺术只有被带动,滋养更多美好的心灵,才能被传承。

一位被评为区级乡村工匠的农民画画家感慨:“过去画画是自娱自乐,现在跟着名家学构图、练技法,我们的作品也能登上大雅之堂。”

非遗文创破圈,艺术叩开共富门

农民画创作手法独特,是一种依托于自身对所处环境事物的观察而作的画,具有一定的白描写实的特征。随着乡村振兴战略的全面实施,近年来,萧山一大批反映新农村题材的美术作品受到广泛关注。新时代的农民形象由传统的扛锄头、下泥地的刻板印象,转变为拿画笔、绘生活的“文艺范儿”。

白天开叉车,晚上画画的村民毛华琴,就特别享受这种浑然忘我的状态。从小生活在农村的毛华琴,从质朴的风土民情中得到滋养,身边的飞禽家畜、池鱼屋瓦都是灵感的来源,她用大胆的构图想象画下了真实的农村生活场景,她的作品也多次入选国家级、省级画展,她的一幅获奖作品登上了《萧山农民书画》年刊封面。

一千个人眼中有一千个哈姆雷特,而一千个农民画作者的画笔下就有一千种对乡村的理解。这些反映萧山田园风光、农耕生活、民俗风情、时代特色、历史典故的农民画,都具有自身独特的艺术审美,更有重要的历史价值、学术价值和艺术欣赏价值。今年,还成功入选区级非遗代表性名录。

近几年,区农民书画协会探索“艺术+产业”新模式,开发出农民画丝巾、遮阳伞、农民画摆台、帆布包等10余类文创产品,特别是印有农民画的晴雨伞成为爆款。更令人欣喜的是,通过版权授权分成模式,已有多位农民画家实现“一幅画多次收益”,最高单幅作品年收入达2万元。如农民画画家王珏的《快乐奔小康》就被KFC相中,用作了全家桶和汉堡的设计包装。这种“执笔能创作、放笔有收益”的良性机制,让艺术真正成为农民增收的“新农具”。

从田间地头到艺术殿堂,从自娱自乐到产业破局,萧山农民画走出了一条“以文培元、以艺铸魂、以创兴业”的乡村振兴特色之路。当农民放下锄头,拿起画笔时,他们绘制的不仅是艺术作品,更是在描绘新时代农民的文化自信与精神共富图景。这片曾被潮水浸润的土地,正以艺术的方式,涌动着新时代的文化春潮。