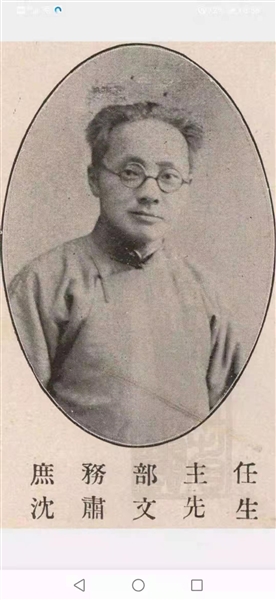

沈肃文(1881-1958),萧山瓜沥镇长巷东井村人。1915年任浙江省议会秘书长,1918年任《新教育》杂志编辑,1920年参加中华职业教育社工作,与邹韬奋、黄炎培等人力举教育革新。曾任国民党临时省党部执委、安徽省教育厅视学、浙江大学总务长、西南联大秘书等职。1945年加入中国民主同盟。同年12月与黄炎培等134人共同发起建立中国民主建国会,当选为监事。 1947年得到张澜、黄炎培、竺可桢等社会贤达的资助,在萧山钱清创建浙光中学(钱清在1950年前一直隶属萧山)传播革命思想,鼓励学生投笔从戎,为解放战争输送了一批优秀的革命干部。解放后任中央轻工业部司长,1985年10月11日在北京病逝。

■文/ 史明

恪守家训,正直为人

沈肃文的前几代,家中祖先像下就挂着个小本子,上面写着:“人靠心,树靠根;心正善良第一。要与人为善,心口相连,对得起人,为人不做亏心事,一觉睡到大天亮;财是身外之物,取之有道,贪盗就是犯法,宁可饿煞,不许犯法,宁可清贫,不要浊富;对奉承有财势的势利人,要避而远之。做人要有志气,人向上走,水往低流,不能与下流人为伍,近朱者赤,近墨者黑。男勤女俭是做人本分,一粥一饭当思来之不易,半丝半缕恒念物力维艰,要爱惜每粒粮食,做到物尽其用。万里江山一点墨,子女读书是大事,不能做睁眼瞎子。”写得很平直,却是沈家的家训。在母亲的指导下,沈肃文年幼就背下了这个家训,养成了为人正派,生活节俭,平易近人,读书上进的优良品质。

沈肃文一生没有经历轰轰烈烈的大事,但阅历丰富。做过教师,曾任教于省立第一师范附小、省立第七中学第九中学、省立商业学校,尤其是“民国”初出任省立第五中学校长,因刻意革新,被封建士绅轰出校门,发生了所谓“驱沈运动”,但他淡然处之,觉得自己没有错,并不因此而消沉。他从过政,1915年出任浙江省议会秘书长;由蔡元培介绍加入国民党,担任浙江省教育厅视学,担任过浙江大学总务主任、农学院副院长,国民党浙江临时省党部的执行委员,安徽省教育厅视学,抗战前夕任北京大学总务长,抗战爆发后出任西南联大秘书,也曾在黄炎培创办的中华职业教育社工作,担任《新教育》杂志编辑兼发行。1944年在四川灌县创办都江农业实用职业学校,自任校长等职。曾经与革命人士宣中华、俞秀松等共事;因他与沈定一是叔侄关系,曾随沈定一的进退而遭到斥责。但当沈定一叛党反共,他没有随波逐流,毅然离去。他与社会贤达邹韬奋、陶行知、王志达、黄炎培、张澜、竺可桢等都有共事或交往,但从未借用他们的名声而炫耀;他曾被绍兴的封建士绅误解而遭到师生的“驱逐”,也曾与统治浙江的军阀省长杨善德有过斗争,也曾遭统治江浙的直系军阀孙传芳部的搜捕。他曾参与中国民主同盟的工作,发起建立中国民主建国会等。所有这些表明他称得上是位出色的社会活动家。然而他始终恪守家训,谨慎处事,严以律己,谦虚待人,与人为善,以读书人自称。

难能可贵的是他在自己经济并不宽裕的情况下,出资为家乡重建了一座颇为壮观的通济桥。此桥建于清代,名东升桥,是长巷至瓜沥的交通要道。至“民国”时已经坍塌,急需重建。是沈肃文请人设计,建成桥长16.6米,宽2.7米的新桥。此桥跨径5.3米,矢高5.5米,桥之两侧的桥栏上雕琢出8只石狮,神态各异。东西两侧各有22和21级踏跺,东引桥22.8米,西引桥10米,桥的西南角还建有一座亭子。乡民因沈肃文为重建捐赠了极大部分资金,曾将此桥改称肃文桥。沈肃文却令石工将已经镌上的“肃文桥”改名为通济桥,意为通济甚便,往来通达。此桥,现已成杭州市文保点。

创办学校,悉心育才

沈肃文早在1906年就在钱清镇上办了所小学,提倡新学。因涉及徐锡麟案而去职,改名沈毅,到了杭州,仍然热衷于教育事业,主张教学与实业相结合。新文化运动期间,他又参与了黄炎培创办的中华职业教育社的工作,积极主张学以致用的职业教学。抗战胜利前夕的1944年春,他以职业教育社的名义在川西灌县创办了都江农业实用职业学校,任校长。他主张农家子弟受教归农,希望以此为起点,逐步推行,从开学之日起,他与学生共起居、共劳动,全校师生一切生活都由自己料理。教室授课和田地种植并重,使学校四周农作物一望碧绿,场圃道路修饰整洁,川西各界人士争往参观。日军投降后,学校的一切移归地方接管,沈肃文拿起简单的行装欣然离校东归。

解放战争年代,国民党政府即将垮台,货币贬值,时局混乱,在此形势下,沈肃文却能静下心来在钱清镇上创办了一所“浙光中学”,凭着沈肃文的德高望重,由曾任北大、浙大校长的蒋梦麟、竺可桢牵头,以组建学校董事会的形式筹措经费,国民党中央参议会议长邵力子、曾任国民党上海市市长的吴铁城、曾任浙江省参议会议长的徐青甫、国民参议会议员的江恒源,以及上海民丰造纸厂总经理金润庠、上海金源钱庄总经理夏杏芬、前中国茶叶公司经理寿景伟、杭州中国银行行长金润泉、绍兴商会会长陈笛荪、浙江实业银行总经理陈朵如、上海东南汽车公司董事长王晓籁和副董事长陈滋堂等为校董。如此豪华的校董阵容,办所学校自然不在话下。

沈肃文将学校取名为“浙光”,其意是“浙江的光荣、浙江的希望”。他要求学校除教学以外的事务全都交由学生会民主讨论决定。他重抓学生的学业,常到课堂旁听,督促学生用功学习和独立按时完成作业;他也常与学生一起晚自修,教导学生,学习的好坏不仅关系到个人前途,更关系到国家和世界的前途。他反对浮而不实,弄虚作假;反对“愚忠”,要求学生忠于时代,教师忠于人民;他反对书呆子,认为一个人的政治品德比学识更重要,所以他常赞扬鲁迅,斥周作人是绍兴的败类。他对国民党的贪污腐败深恶痛绝。虽然他更多的是位忠厚长者,但在激愤时却能毅然在黑板上写下“打倒蒋介石”的口号。

他为人谦虚,尽管年过花甲,从不以前辈自居,遇事就向大家讨教。他说“年纪大的人要避免‘悖时’,要不断地向年轻人‘讨教’。”以他的学识和道德而虚怀若谷,难能可贵。

他生活俭朴,身为校长,与所有教师一样每月工资300斤大米。公差自掏路费,不用公家纸张。甚至每天的工作计划也利用香烟壳书写。他在学生食堂吃饭,只有星期天或有客来才自己加菜。衣着朴素,自己浆洗缝补。常以节俭美德教育学生,常说俭以养廉,俭以养德。

他主张“人之初性本善”,认为年轻人都是可塑造的,只要给青年以上进的环境,顽石也是可以成材的,问题在于教师的素质和尽心执教的程度。

他爱生如子,每晚都要多次检查宿舍,给学生盖棉被,掩帐脚,遇到学生洗好的被褥未晒干,就把自己的借给学生,自己则用一条毯子和衣而卧。他常告诫学生,身体是本钱,身体不好,拿什么报效国家!颜回身体不好,早死,学识没有用上,可惜!他顾全大局,无私办学。随着革命形势的发展,浙东游击区需要大批知识分子,他不仅放走了多数教师,还通过多种渠道把心爱的学生送到游击区,直到最后不惜关了校门。

他对共产党领导的革命充满信心,他说“资产阶级自己就有个私心,不可能做到天下为公,只有共产党无私无畏,才能做到这一点。”所以当浙江一解放,他在燃放了欢迎解放军的鞭炮之后,便匆匆北上,参加了中央人民政府的工作。

帮助民盟,开展工作

抗战胜利后,沈肃文应黄炎培之邀,先后参加了民主同盟和民主建国会。沈肃文不仅是黄炎培至交,更是他所敬重的成员之一。沈肃文最早参加的是“民国”初期由黄炎培发起的中华职业教育社(简称“职教社”),黄炎培于1958年撰写的回忆中曾说:“职教社有两个人:一个是邹韬奋,办《生活》周刊,代人民说话;一个是沈肃老,不少人经过肃老有力的桥梁作用,获得新的进步认识。……那时候,我曾专程从上海来北京访问李大钊,秘密交换彼此对国家、社会前途的看法和做法,非常融洽,这一举动是和肃老商定而行的”。

因民盟注重于知识界,民主建国会注重于工商界,沈肃文虽然当选为民主建国会的监委,但来自知识界的沈肃文所做的第一件事是以办学从教为掩护,开展民盟工作。同时由他发起筹备成立了浙江民盟小组,他任主委,周仰钊、姜震中为委员。后来,南京国民党政府撕毁旧政协协议,悍然发动内战,他们单独召开“国大”,声称要对社会团体进行整顿,直言要撤销“胡言乱语”的民盟。黄炎培只好由沪来杭暂避,与沈肃文等共同商讨如何应对时局与民盟的工作。根据局势,民盟只能由公开转入地下活动。1947年沈肃文由杭州到钱清创办浙光中学时,时任浙大校长的竺可桢由沈肃文的长子沈待春陪同来校,告诉沈肃文的办学已引起浙大内某特务头目的注目。竺可桢特地通知他加倍警惕,采取必要措施。

沈肃文对此淡然一笑:“回乡办学,堂堂正正。”在感谢竺校长的关心之余,隔日就以自己的一身正气,无所畏惧地单独“拜访”了那位头目,陈述办学缘起,赞助人的情况,词严义正的一席话,使对方无法翻脸,更无任何借口下其毒手。

但1947年秋,国民党政府公开宣布民盟为“非法组织”,民盟遭到强行解散,沈肃文立即去沪、杭两地与民盟上级取得联系,明确了“转入地下、继续活动、无可动摇”的方针。但回校不久钱清校舍接连三次火灾,幸及时扑灭。他知道是当局有意威胁,他坚持己见,在征得校董同意,又募集资金,于1948年新建了九间教学楼和厨房饭厅,浙光中学有了自己的校舍。

1948年春夏之间,在杭州的民盟组织被国民党破坏,只周仰钊一人脱险。沈肃文立即去沪,想方设法营救被捕成员。是年秋,周仰钊由香港来钱清,沈肃文将他安顿在同事陆昭源家中,陆家一时成了民盟地下活动的据点。在白色恐怖下的浙光中学成了民主进步人士的庇护所,除周仰钊外,还有上海学联介绍来的一些同仁,先后在浙光中学以任教为掩护避难,在他们临走时,他都给予路费。当时的浙光中学更突出的贡献是沈肃文鼓励和动员青年学生去四明山游击区参加革命工作。到1949年初,浙光中学的大部分教师和进步学生都参加了革命队伍,沈肃文百感交集地、毅然停办了倾注了大量心血、一手创建起来的浙光中学。

浙江回到人民的怀抱后,沈肃文立即将浙光中学的校产交由人民政府接管,并改名为“人民小学”,自己则应召赴京,任轻工业部财政司司长、总务司司长及民主建国会中央常委,为新中国的建设事业兢兢业业地贡献了自己毕生才华。