文/记者 王肖君

通讯员 陈文澍 王新江

摄/通讯员 陈文澍

“你看那山高路遥,寻不见生母好心焦——”

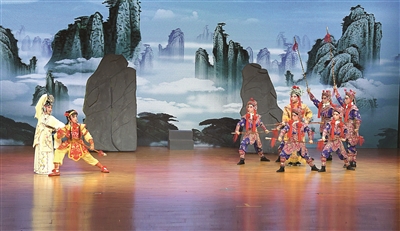

聚光灯下,“沉香”为救母而来,手持宝斧在云雾缭绕的山峰前四处探望,而他的生母三圣母就被镇压在山底。

此刻,母子离得那么近,又那么远。

带着对母亲数年的思念,“沉香”开口唱出了开头那段饱含深情的话……

这也正是由萧山绍剧艺术中心指导、楼塔镇岩山中心小学绍剧传承班表演的《劈山救母》中的一段剧情。

今年7月,岩山中心小学绍剧传承班的9名孩子代表浙江省登上第27届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动舞台,凭借出色的技艺和演出表现,获得了“小梅花集体节目”称号。

戏里,“沉香救母”历经艰险。戏外,《劈山救母》剧目历时两年,经历了换角、小演员变声、练习场地更换等多种“风波”。直到最后一场戏在上海谢幕,如潮的掌声淹没比赛现场,戏里戏外的种种不易,在那一刻都化作了“值得”的感叹。

上周末,记者重返岩山中心小学绍剧传承班排练现场,试图在这间朴素的舞蹈房里,拼凑起过去两年的时间碎片,还原少儿版绍剧《劈山救母》的诞生之路。

《劈山救母》简介:

《劈山救母》是中国古代神话传说之一。其故事情节为圣母与刘彥昌成婚,生下沉香后,二郎神将其压制在华山之下。十五年后,圣母之子沉香长大,习得一身武艺,来到华山,与二郎神和天兵天将斗争,最后劈开华山,救出母亲。

■选角

沉香、二郎神、三圣母和六个天兵天将。

《劈山救母》的角色不多,总共九个。

排练这部戏的时候,恰是绍剧传承班“青黄不接”的时候——上一届《盗仙草》节目刚表演完,高年级的学生们即将毕业。

曾经热闹的舞蹈室一时间冷清了下来。

《劈山救母》总负责人应国文清点了一下人数——九个孩子。“全都得用上,不然,舞台上的场面就会有些‘小气’,不好看。”

这也是绍剧传承班一直以来的痛点所在:刚培养出的孩子,感觉有了点苗头,但眨眼就要步入初中,排练老师们不得不重新培养一批。

这似乎成了一个循环往复的“魔咒”。怎么破解好呢?

排练老师们终于找到了一个路径:以两年为限,每两年出一个精品节目。这对传统绍剧班底的养成而言,已经是将时间压缩到不能再压缩的无奈之举。

台下十年功,学的就是唱、念、做、打基本功,但为了短时间完成一个成品剧目,应国文只能放弃部分基本功的培训,而主抓下部戏里会出现的功夫。

“劈山救母这部戏,平时练功我主要让孩子们练抛枪、耍斧。等到正式排练,就可以像是组装产品一样拼装起来。”应国文想出来的这种分模块训练方式,有点像古代建筑《营造法式》的思路。

12岁的陈函轩是沉香的扮演者,他是几位老师集体相中的:“这批孩子里,他的领悟能力是最好的,一点就通,也肯吃苦。遇到不顺的地方,他会回家慢慢捋顺。”

《劈山救母》最精彩的部分,便是前半部沉香的独戏,大舞台之上,凭借一人掌控现场的氛围,全靠小演员的表现能力:武戏要精彩,唱腔要有力,眼睛里更要“有戏”。

“一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼”,五官中除去多样的色彩后,只余下的一双亮眸,不加修饰,还要能传情达意。

正如《梨园原》中写道:“凡作各种状态,必须作眼先引”。沉香救母的急切,与天兵交战的坚定情感,在肢体、嗓音的表演外,就是利用眼神传递。

定主角也不是件容易事,陈函轩性子太爱完美,一开始给他设计的动作难了一些,念白多些,一下子接受不了就打退堂鼓,几次想要退出这部戏。后来做了很久的思想工作,才把他追回来。

中途也不是没有想要换人顶替,排练老师挑了其他的一男一女,但觉得演出的“沉香”始终少了点韵味。或是唱腔不行,或是动作不够到位,选来选去,还是函轩的沉香,最沉香。

■改戏

戏曲二字,分量皆重,但无可置疑的是,脚本作为一切的基础,承载了一部戏的灵魂。

《劈山救母》的脚本是应国文根据成人戏改编的,把故事冲突浓缩到了12分钟内,集中展示“救母”这一环节。

为什么要选择这部戏参赛呢?

应国文认为,《劈山救母》是绍剧的经典剧目,接地气、有人情味,也更能引发观众共鸣。但要让小演员们“吃得消”这部大戏,必须删改。于是,应国文对脚本进行了删减、调整:绍剧一开嗓,余音悠长,就将唱腔部分缩减,把十句精简到两三句;把“漂亮”的群武戏提上来;把一些能够展示技巧的场景保留下来……

绍剧还有一个重要关口就是绍兴方言,有的孩子来自外地,听老腔调的绍兴话,真是丈二和尚摸不着头脑。

扮演沉香的小演员就是个外地孩子,这让负责唱腔设计的倪秀盈着实苦恼过一段时间。

“我先用拼音一点点教他,然后再问他们那儿的方言有没有差不多的音调,让他就照着这个音调去念。”刚开始排戏那会儿,倪秀盈经常坐在教室里看着他们排练。

眼睛跟着沉香的动作,嘴里哼着小调琢磨怎么设计,“还有一点特别难,就是绍剧的自由腔唱法,对于孩子来说,可能控制不到位,这味道就变了。”

《劈山救母》里沉香的唱腔,倪秀盈换了种方式——以有节奏的“上下小楼”和“哭相思”曲牌来替换自由腔,“对于孩子,这样更好唱些,而且曲牌相比自由腔稍微短一点,也适合这部戏。”

唱中含情,应国文最初和孩子讲戏的时候说,沉香这个故事有孝道,也有人与天庭对抗的不畏强暴的精神展现。

对于这种内涵,孩子们太小,尚无法理解!

他们只能模仿,倪秀盈唱一句,孩子们学一句,不单是学唱,还要看老师的表情,到底如何用眼珠、脸部的肌肉和眉毛来表达痛苦、思念、坚毅等。

唱多了,演多了,陈函轩也能与沉香产生勾连,直到走上最后的舞台,“那一刻,我就是沉香,沉香就是我。”

■排戏

始于兴趣、终于坚持、成于热爱。

对于“沉香”陈函轩来说,《劈山救母》与自己的故事便由此展开。

“最喜欢沉香的打戏,独自与二郎神和天兵天将战斗很燃!”在陈函轩眼中,自己有幸被选为主角,有着大篇幅的打戏,激动之情溢于言表。只是两年前的他还未意识到,等待自己的是反复枯燥的练习。

“走——腰挺直,注意眼神!”在岩山中心小学绍剧传承班排戏现场,小演员们一圈一圈走在场地上,“咚咚咚”铿锵有力的脚步声一如孩子们坚定的信心。

两年来,像这样的唱、念、做、打基本功,小演员们往往一练就是一天。戏份最多的沉香,排戏压力自然最大,高潮部分他还需要手持2斤重的斧头完成表演。刚入选主角时,陈函轩仅1.30米左右的身高,瘦小的他显然有些吃力。

有一次,排戏时的斧头砍到陈函轩的小手臂,瞬间的疼痛让他一下子败下阵来。

“第二天才发现手臂上有了一大块紫黑色的淤青。”受伤的陈函轩只能坐在一边看小伙伴排练。由于没有主角的配合,大家只能先练习唱腔、群戏等部分。陈函轩看在眼中,心里十分着急。

“不想让大家因为我受影响。”仅休息了10多分钟后,他再次拿起了斧头……

二郎神,招招式式都有气势,仿若是真那天神下凡,背后亦离不开扮演者俞铭涵日复一日地耍枪练戏。12岁的他前段时间去考了几个戏曲学校,有不少老师夸他有灵气。

胡静宇是三圣母的扮演者,记者见着这个小姑娘时,指导老师正单独对她辅导。“她就是我们下部戏的主角。”应国文的语气里带着些骄傲,但音尾又垂了下来,“就是太爱哭了,一边练一边哭。”

小姑娘虽然爱哭,却从没说过要退出的话。她的泪水更似一种急切的表达——想把动作马上练到位的紧迫感。

当天,她在训练一个转圈的动作,却怎么做都站不住。指导老师一直鼓舞着她:“太棒了!你做得很好了!我们还需要……能做到吗?”

此时,胡静宇眼里已经含着泪光,她没休息,对老师的指导频频点头,再来一次次的旋转,直到记者离开,她还在跳着。

六个天兵天将分别是梁国庆、向逸辰、杨明睿、刘宇轩、章鸿煊、吴帅扮演的,他们的年纪都在12岁左右。

你能明显感觉到这群孩子身上是有“团结感”存在的,即使是配角,他们也尽己所能,将戏演到完美,即使是训练时间漫长,即使是基础功枯燥……

“在台上光芒四射的打戏背后,有着无数个这样痛苦坚持的时刻。”在岩山中心小学工会主席俞利伟看来,排戏的苦与乐,都在这咬咬牙的坚持中。不仅仅是体力上的痛苦,更是遇到瓶颈时心里那一道难关。

岩山中心小学在萧山与富阳交界处,有40%左右的孩子来自外地,几乎都有着这股子韧性。在岩山中心小学校长董林峰看来:“大山里成长的孩子们能吃苦、会吃苦,也不怕吃苦,这也是绍剧传承班10多年来,能在岩山中心小学落地生根最重要原因之一。”

■成戏

一部《劈山救母》,从导演、选角,剧本、排练,到服化道定制,最终呈现在舞台上的,仅有短短12分钟。

而这12分钟的演绎,从每年的中小学生艺术节,到区级、市级、省级,一路过五关斩六将,乃至登上了国家级舞台。

现场的震撼,我们没有看到,但从校长董林峰的口中可以得知,震撼必然是深刻而热烈的。其实,早在去年的楼塔镇教师节晚会上,还未完全成熟的《劈山救母》就已作为开场表演第一次亮相了。

“没有铺垫,没有介绍,孩子们扮上角儿直接登台表演。”董林峰说,沉香一开口,立马抓住了无数观众的眼球。

到了劈山救母环节,伴随着精彩的打戏、扣人心弦的情节、舞台灯光音效的加持,很多平时成熟稳重的老师、企业家们都被孩子们调动了情绪,纷纷站起来鼓掌、呐喊。

“孩子们文戏、武戏都表现得十分精彩,唱出了地方戏绍剧的韵味。”董林峰是萧山南片人,从小耳濡目染的绍剧在他心中铭刻了深深的烙印。他没想到,高亢激越的唱腔和豪放洒脱的表演,会在一群十几岁小娃娃们身上活灵活现。

在准备充分的一年后,《劈山救母》更加成熟可观。“奖项不是我们唯一的目标,我们希望有更多的人听到戏曲、喜欢戏曲,来传承戏曲。”这是应国文和绍剧团队的初衷。

一部戏成,一种戏活。

绍剧传承班自2012年开设以来,走过了培养、普及、基地打造等多个阶段,不仅在楼塔找到了传承的苗子,还为7名孩子铺就了专业化戏曲之路。

“冰雪林中着此身,不同桃李混芳尘;忽然一夜清香发,散作乾坤万里春。”以“戏”育人,绍剧这个文化瑰宝,就在大山中,在年复一年的坚守中,开出了越来越多的“小梅花”。