说它是一本影集吧,不够准确,因为它还像一本画册。

说它是画册吧,也不够全面,因为它又似一部诗集。

当诗、画、影交织在一起,相融在一起,便成了萧山摄影家周少伟的诗意摄影作品集《潮声度》。

何谓诗意摄影?用作者的话说,大概就是“以山水为景,诗兴为魂,探索一种中国式的风景现代主义。”

而“潮声度”三个字,取自唐代孙逖《春日留别》中的那句“春江夜尽潮声度”。春江的夜晚渐渐消逝,退潮的声音越来越远,为整部作品集蒙上了一层深沉而悠远的意韵。

作者简介

周少伟

中国摄影家协会会员,浙江省摄影家协会会员,杭州市摄影家协会理事,杭州市萧山区摄影家协会秘书长,杭州市萧山区融媒体中心记者,擅长画意摄影创作。

他用诗行 织成光影 ——黄亚洲为《潮声度》序

我是个写诗的,因此常把一幅画当作一首诗来阅读,一幅摄影作品也是如此。我经常在一幅画或者一幅摄影作品里,读出李白,读出王维,或者读出陶渊明。因为在我眼里,很多时候,两者根本就无区别。相信诸位也有类似的阅读经验。

但是萧山老乡周少伟,却直截了当,精细地把诗行编织成了他镜头里疏疏密密的光影。他的每一幅作品都是诗,且是名家名诗。他在中国古代经典名作里,清晰地看见了自己家乡的绮丽山水,也在家乡的奇幻风光里,捕捉到了历代诗家飞扬的神思。

这两者的综合,就是我们现在手中的这一册《潮声度》。这集子称作“诗意摄影作品集”,名副其实。因为你在欣赏摄影作品的时候,就是在吟哦一首古代经典名篇,而当你开始阅读这首源头诗作之时、你脑子里展开的画面,必定就是周少伟给你抓来的一幅他家乡的胜景。

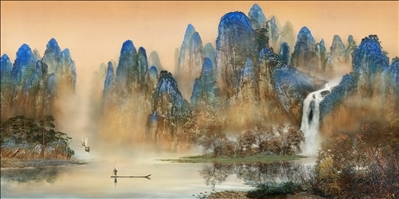

比如你在读宋代刁约的《过渔浦作》的时候,一定会对旁边这幅青绿色的摄影作品发出由衷的赞叹,原来摄影家的家乡真个是一幅淡彩水墨啊!

比如你在读宋代释文珦的《钱塘晚渡别友》的时候,一定会指着旁边这幅暗蓝色的画面惊叫,这不是一幅精心着色的有昏鸦与白鸥并存的油画嘛,难道真是用相机拍出来的?

你的尖叫跟我的尖叫一样、都是由衷的。这种惊叹、就是这本摄影集的艺术魅力。

所以,周少伟最新创作的这50幅反映萧山地区人文风情的画意摄影作品,很值得你珍藏,并且茶余饭后,值得你从书架上拿下来一遍又一遍翻阅,看他光影里的画笔,看他画笔里的诗句。

他在这册摄影集的后记里,这样袒露他的追求:“如何使摄影的现代手法与山水美学予以结合?以山水为景,诗兴为魂,探索一种中国式的风景现代主义,成为我摄影寄情的方向。数码时代,以镜头为笔。通过前期拍摄和后期电脑处理的再次创作,是可以产生恬淡平和、意境悠远,具有中国传统山水画韵味的影像作品的。”

显然,这种追求是值得赞许的。客观世界不仅在摄影家的主观世界里得到了概括与升华。而且还用相应的艺术手段再往前推进一步,成为表达古意的现代经典,这就很神奇了,这完全就是一首光影的诗篇了。

这是具有古韵的现代自由诗。

或者,就让我换一个角度说出一句推荐语吧:周少伟最新创作的这50首反映萧山地区人文风情的自由体诗集,很值得你珍藏!

他不只是摄影家,他是诗人,而你,则是一位诗歌读者。

——中国电影文学学会副会长、

中国作家协会《诗刊》编委

黄亚洲

醒来后见自己真身

少伟送来了他的诗意摄影集《潮声度》,散发着油墨味。细细翻读过去,意犹未尽。

用一幅幅的照片,呈现中国的山水诗意,且又是少伟故里浙东唐诗之路的过往和诗意里的风花雪月,这或许是文人墨客心底里向往的远行和追寻吧?

多年浸染媒体专业摄业记者,最擅长的莫过于现实场景中的发现和抓取,于人、于景、于物。少伟这次反其道而行的创作,更像是在抒写一首散文诗。如同他在自序中所言,这是在浙东唐诗之路上见自己。而这又源于对专业的敬重,对艺术的仰视,对生活的优雅吧?

摄影如诗。从平庸、浮华与困顿中,醒过来见到自己的真身,如梦相似。这或是《潮声度》带给我这个读者,从视角到心灵的一次触动。

——浙江省记协县级融媒工委

副主任、秘书长

金烽

(一)风自故乡来

萧山义桥是渔浦文化的发源地,浙东唐诗之路的重要源头,钱塘江诗路的重要节点和大运河诗路的有机组成部分。

20世纪70年代,周少伟就出生于此,并在渔浦山水的滋养下成长。

许是想记录下眼前太多的灵秀风光,又或是对自然界中的光与影有着独特的想法,周少伟从小就喜欢摄影。

他说,自己从出生那一刻起,就注定会与摄影相伴相随,其中的缘由竟是一个充满魔力的数字“819”——1839年8月19日,法国政府向全世界宣布“世界摄影术诞生了”。法国人达盖尔发明了“银版摄影法”,标志着人类首次可以及时捕捉和永久固定视觉影像。而周少伟的生日,正是8月19日。更巧的是,他拥有的第一台相机编号也是“819”。

所谓“冥冥之中,自有天意”,不过如此。

而故乡渔浦,也为周少伟提供了摄影艺术创作中最需要的灵感和深厚的文化底蕴。

在唐代,西陵与渔浦是重要的渡口和驿站。南来北往的文人墨客行经这里,面对一湾渔浦、一盏夕阳,澄江如练、云霞成绮,一时钩沉多少心事。“振楫大江东,前林万波顷。高秋海天阔,色落湖山影”“东旭早光芒,渚禽已惊聒。卧闻渔浦口,桡声暗相拨”……李白、杜甫、白居易、元稹、贺知章、孟浩然、陆游、苏轼、王阳明等等,那些历史长河中璀璨如星的身影,纷纷在此留下了脍炙人口的传世佳作,汇聚成一条充满诗情画意的山水人文长廊,也于无形中塑造着周少伟的审美观念和价值观。

20世纪80年代中期,周少伟无意间在摄影画刊上接触到了中国摄影界先驱、国内最早的摄影记者——郎静山先生的“集锦摄影”,便从此沉迷不可自拔。

所谓“集锦”,就是集合摄影多数底片中的各种物景,配合成章,舍画面之所忌,而取画面之所宜。郎静山先生擅长运用绘画技巧与摄影暗房曝光的交替重叠,将中国绘画的原理应用到摄影之中,在世界摄坛上独树一帜。

浙东唐诗之路上的这些秀水、山峦、林莽、飞鸟、古亭、舟楫、凌云、烟霭,不正是学习、模仿偶像的天然素材吗?这些年来,周少伟不停地在这段诗路带上来回追溯,探究自然造化、心灵寄寓,以及艺术生命的本真。同时不断练习画意创作的技法,目的就是想通过画意摄影的方式,来表达浙东唐诗之路的意境,也向偶像致敬。

历经十余年的学习、探索、采集、积累,于是有了这本《潮声度》。

书中,义桥渔浦文化、萧山湘湖风光、浙东唐诗之路,三大主题的展现,完整诠释了周少伟对于生命原乡的怀想。

文/钱嫣

(二)影抒诗画意

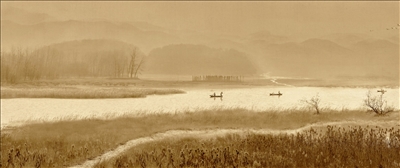

若是初次翻读《潮声度》,你大概会有这样的疑惑:这哪里是照片呀,分明就是一幅幅写意山水画呀!泛黄纸本,青绿淡彩,山壑泉流,静谧安然。

如果光是看目录,那就更有意思了,是50首按创作时间排序的浙东诗词的题目。一首诗,一张图,配以一段诗词解说,构成了50幅诗意摄影作品。

所以,你还可以用“亦诗亦画”来解读《潮声度》。就连萧山老乡、著名诗人黄亚洲在为这本集子作序时也说,“(周少伟)精细地把诗行织了他镜头里疏疏密密的光影。每一幅作品都是诗,且是名家名诗。”而欣赏其中的作品,“就是在吟哦一首古代经典名篇,你脑子里展开的画面,必定就是周少伟给你抓来的一幅他家乡的胜景。”

诗意,是千百年来,中国人美好的心境。在诗人眼中,一幅画就是一首诗,很多时候,两者根本就没有区别。然而《潮声度》又给了黄亚洲更多的惊叹与尖叫——

比如你在读宋代刁约的《过渔浦作》的时候,一定会对旁边这幅青绿色的摄影作品发出由衷的赞叹,原来摄影家的家乡真个是一副淡彩水墨啊!

比如你在读宋代释文珦的《钱塘晚渡别友》的时候,一定会指着那幅暗蓝色的画面惊叫,这不是一幅精心着色的有昏鸦与白鸥并存的油画嘛,难道真是用相机拍出来的?

这种惊叹,源自亦虚亦实、亦幻亦真的作品特色,源自现代摄影手法与山水美学相结合所产生的艺术魅力。

因为,其中的每一幅作品,都是通过前期拍摄和后期电脑处理的再次创作。周少伟以镜头为笔,借助后期技术,将数字影像处理到与古画极为接近,从而赋予了现实景物恬淡平和、意境悠远的韵味。目及之处,有烟波浩渺,浮岚暖翠;有渔舟唱晚,鸥鸟成群;也有秋意斑斓,染霜林醉……历史与现代、具象与抽象、写实与梦幻,都像被施了魔法一般,叠加、融合在一起。

从中,你还可以感受到作者对中国传统水墨画的美学品位,一物一景,一舟一木,甚至亭台轩榭的布局摆位皆是讲究,尽力还原着中国古人独特的时空观念和审美趣味。

“这或许是文人墨客心底里向往的远行和追寻吧?”省记协县级融媒工委副主任、秘书长金烽如是说。

事实上,作为长年浸润在媒体的专业摄影记者,周少伟最擅长的是捕捉瞬息万变的生活瞬间,用细节传递新闻信息。而他反其道而行,潜心画意摄影创作,更像是在完成一场心灵与自然的对话,远离尘嚣,追光逐影,寻找自我本真。也许对他来说,客观世界只是摄影的题材,用作品传递诗意,才是创作者的灵魂与情感。

于是,黄亚洲又说:“他不是摄影家,他是诗人。”