“萧从一家亲”在贵州小山村里演绎温暖故事:十年前,经萧山日报牵线搭桥,秧里村多了一所萧山希望小学。十年后,有学子考出了理想的高考分数,也有人大学毕业回乡当起了老师

■文/记者 王俞楠 范方斌 王肖君

摄/记者 范方斌

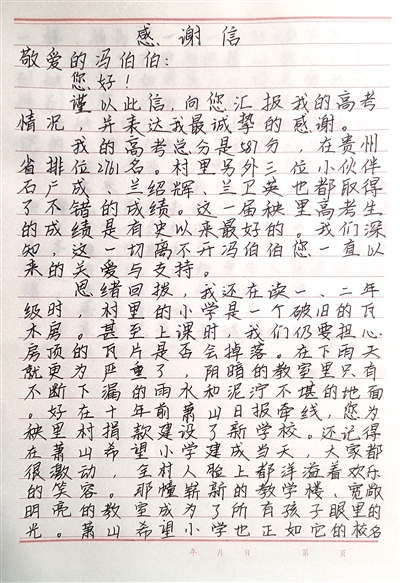

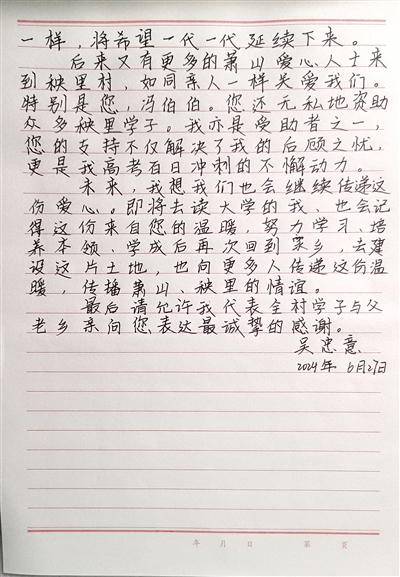

6月底,萧山人冯根法收到了来自贵州省黔东南州从江县往洞镇秧里村的一封特别来信。

“我的高考总分是587分,在贵州省排位2761名。”

“这一届秧里高考生的成绩是有史以来最好的。”

“还记得萧山希望小学建成后,秧里村的孩子再也不用在透风漏雨的瓦木房上课了。”

……

信里的一字一句,让正在散步的冯根法停下了脚步。他迫不及待地把这个好消息分享给了自己的夫人。

“孩子也是有心了。”夫妻俩相视而笑,仿佛因为这封信拨开了前阵子梅雨季连日来的乌云,洒落了阳光。

这封信,也把冯根法的思绪拉回到了十年前的那个决定瞬间,那些跟萧山日报共同努力、接力的爱心助学点滴。

萧报一则温暖从江行新闻,促成了秧里村的一所希望小学

2013年,萧山与从江结对,开启东西部帮扶协作。自此,从江这片土地收获了来自萧山各界的关注。

冯根法第一次走进从江县往洞镇秧里村,是在2014年8月。当时,他所资助援建的萧山希望小学竣工了。

那一幢雪白的两层建筑,楼上、楼下共四间教室,还有1间教师办公室和1间教师宿舍。教学楼前方还有一大片的水泥操场。看似“简单”的新学校,却是秧里村那一片灰暗陈旧的侗族木楼中最亮眼的建筑,也是孩子们“梦想”的风景。

竣工仪式上,侗寨芦笙齐鸣,欢歌阵阵,全村男女老少盛装赶来。感谢信的主人,当时还只有9岁的吴忠意也挤在人群中。小小的人儿看着崭新的校舍,心里满是激动。

“之前老学校就是一个破旧的瓦木房,经常是漏风漏雨的。环境很阴暗,地面是泥土。”吴忠意回忆,一下雨,大家就要把自己的桌子挪到教室里不漏雨的地方,动作慢一点,桌子上的书就湿了,整节课就是在小雨中上的。风大的时候,大一些的孩子就和老师一起找一些塑料袋把那些窗子给封上,把门堵紧,才能正常上课。“看到新学校,我们都很激动,上课再也不用担心下雨了。”

“当时孩子们上学的木楼,是上世纪八十年代建设的,其实已经算得上是危楼了。如果没有萧山希望小学,一、二年级学生就要走七八公里的山路,去远一些的托苗小学读书。对这么小的孩子们来说很不方便。”秧里村的老书记石贵和说。

今年春节,吴忠意和村里其他5名孩子还收到了一份特别的鼓励:来自冯根法伯伯的奖学金,每人3000元。这些孩子都是村里公认的学习好苗子,但是家里条件不算好的。拿到奖学金后,大家还组建了一个微信群。冯根法常常上线鼓励孩子们,“认真学,努力了就是对自己最好的交代!”

虽然没有优越的学习环境,但是秧里的孩子们都很珍惜读书的机会。萧山希望小学建成10年了,从村里走出去的孩子们也交出了一份份不错的“答卷”,吴忠意这一届的孩子更是村里高考成绩最好的一届:

像吴忠意587分,全省排位2761名,也是秧里村历年高考生中排名最高的;石广成考了533分;兰绍辉考了475分;兰卫英考了505分等等。中考生中也有不少好消息:潘子英619分,全县排位450名;吴广利617分,全县排位461名。

这封感谢信更像是吴忠意代表所有孩子写的,他们用成绩向好心人表达感谢。

孩子们的赤子之心也让冯根法很感动,“我也没想到,自己一个突发的决定,能让村里人一直记着。”

原来,当时冯根法正巧看到了2013年12月萧山日报一则“温暖贵州行”活动的新闻:公益小组成员带着53箱热心萧山市民捐赠的冬衣和文具,分别送到秧里小学、山岗小学、高吊小学、大歹小学等,也采访报道了当地贫困情况。

读完新闻,冯根法很受触动,觉得自己也可以做点什么,于是第二天就给报社热线打了电话。在萧山日报记者的牵线下,冯根法了解到了秧里小学的实际困难,更下定决心建设新学校。之后,他自己一个人出资,先后拿出了30余万元善款。也许,30万元对萧山这样的经济发达地区来说,并不是什么大数字,但对秧里这样的偏僻小山村,却如春雨般贵重。

经过8个月的赶工,萧山希望小学终于落成了。冯根法特地赶过去看学校,当时一进村,就看到淳朴的村民盛装而来,夹道欢迎,一脸真诚的笑容,侗族大歌的悠扬旋律响彻山间。一路上,耳边满是村民激动的侗语,虽然听不懂,但听口气就是感谢的话。

有这样一位老人,还深深地印在冯根法的心里:当时给村里老人送慰问金时,看到一个老人正在家里烧饭。屋里很黑,家里没有灯,只有火塘里昏暗的火光映在老人的脸庞。那个画面里,唯一亮的是老人的眼睛。

“我们走的那天,那个烧饭的老人赶来,说一定要见一面。”冯根法回忆道,老人拉着他的手,很激动地说了很多,后来听村里老书记翻译才知道,老人是一定要把这笔钱还给他。她说她从来都没有看到过这么多的钱,村里能有新学校就很感激了。

或许是孩子们幼小明亮的眼神,或许是村里人的这份淳朴,这些年冯根法也一直没有忘记秧里,他陆续给学校更换了课桌椅,修建了厕所,逢年过节还不忘给村里转一笔钱,并委托老书记转交给村里的老人和小孩。

“我们能为社会多做一些事情,总不会错的。”“我只是对社会一点点的回报,你们高兴我才是最开心的,你们不要感谢我,不用的,我们有能力,就多做一些。”冯根法对孩子们讲的话,从来没有变过,这也是支持他一路援助的信念所在。

一群萧山人的十年援助路,让深山里的孩子看见远方

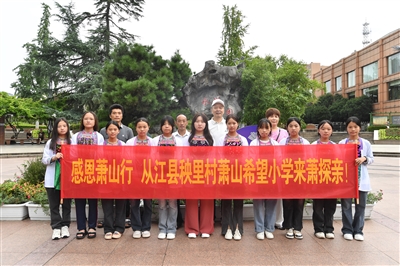

2023年7月,秧里村的10余名孩子来到了萧山。这也是这些孩子第一次走出县城。

对这些小姑娘来说,山外面的世界,一切都是那么的新鲜。17个小时的长途汽车一点也不枯燥,因为经过了不同的城市,有着不同的风景。

在三天的时间里,她们参观了跨湖桥遗址博物馆,在一件件珍贵文物中感受萧山八千年的历史与文明;来到了杭州的新中心、新封面——钱江世纪城,感受G20峰会和亚运带给萧山的巨变;步行、游船,近距离欣赏了西湖的魅力,了解了西湖的历史;参观了岳王庙,感受“精忠报国”的豪情;走进绍兴鲁迅故居、百草园与三味书屋,实地感受书本上的“刻早”故事……

“我从来没有到过这么多的地方,真的是内容很丰富的三天。”

“我们吃到了从来没有吃到过的美食,萧山萝卜干、西湖醋鱼、叫花鸡。”

“我们还第一次坐了飞机回家。”

孩子们说,世界真的很大,我们还有很多很多没有看过的风景。

这次的参观是冯根法一家精心安排的,萧山日报记者也全程跟踪报道。

来杭州参观的吴岁英、兰东英深受感动:“听着冯爸爸和记者叔叔讲的故事,我们也明白了很多道理,比如没有人天生是闪光的,都是靠努力才能赢得掌声。三百六十行,行行出状元!”

原来,这十个孩子是萧山希望小学建成后的第一批学生。当时她们还只是一、二年级,如今都已经是高中生了。

“看着这些孩子们能成长得这么好,我们也很开心。”听到孩子们想来萧山看看的消息,冯根法第一时间答应,而行程则是他女儿特意安排的。

其实,从萧山希望小学建成后,十年来,温暖的故事从未停止。

2014年底至2015年初,萧山日报记者前往秧里村萧山希望小学,进行为期10余天的支教。该记者擅长绘画、音乐、足球等多方面才艺,给孩子们带去了种类丰富的学习体验。

2017年8月是秧里村一年一度的新米节,也是萧山希望小学落成三周年。“温暖从江行”小组和青少年宫的哥哥姐姐志愿者带着“快乐大篷车”,经过长途跋涉,给节日里的孩子们送去知识、送去欢乐。

2018年4月23日,萧山区委宣传部、萧山日报联合从江县委宣传部、从江广电等开展世界读书日活动。“我骄傲,我是中国人……”琅琅的读书声,在萧山图书馆和贵州从江的大山深处同时响起。通过互联网传输设备,从江秧里萧山希望小学的孩子们与萧山区金山小学的同龄人隔空交流,远隔千里实现了一起朗读、一起聆听。跨越千里的读书会,连起萧山和从江孩子的心。

2018年7月,“杭萧钢构”杯首届公益夏令营的12名萧山日报小记者走进大山深处,来到秧里村,与当地的孩子们同生活、同学习、同劳动,帮助秧里孩子实现了很多“微心愿”。

2018年11月,萧山日报联合萧山福音医院、区新联会、浙江省阳光爱心公益服务中心又一次开启了从江公益之旅。赠衣送被,捂热山里娃的冬天;千里送医,为村民们义诊。

2019年12月,萧山日报“温暖从江行”给秧里村带去了温暖的羽绒被,还牵线引入脱贫项目和资金,给村民带去了产业脱贫的希望。

……

如今,这所萧山希望小学已经发生了很大的变化。当时全校只有1位老师,带着村里三四十个孩子;而现在,是5位老师带着100多个孩子。学校还开设了学前教育班,3位专职幼儿老师负责基本幼儿技能和简单的识字教学。

这样的变化,不仅在学校,也映射在孩子们身上。

随着一届届的孩子走出去,也陆续有孩子选择回到了大山。

去年,“学姐”兰广交就回到了学校,给学前班的孩子们上课。

“我从小就在这里生活,体验过当时艰苦的学习条件。而萧山希望小学竣工的那年,我见到了冯叔叔和从萧山来的爱心人士。”如今,她想做的,就是用自己的经历、知识,去帮助和影响更多秧里孩子。

“其实,我也在关注国家的西部计划,还有大学生村官的消息,如果有机会的话,我想学成以后回到家乡,尽自己的微薄之力,让这片土地变得更好。”秧里村正在等待录取通知书的吴忠意说,现在自己还是会常常去小学的操场上打篮球,那也是村里唯一的篮球场。“每次站在这里,看着萧山希望小学,我们都会觉得自己是幸运的,也希望未来这份幸运能够在我们的努力下继续延续下去……”

今年,这份“萧山人”的温暖还将延续下去。

冯根法说,作为村里的荣誉村民,自己打算回应一下吴忠意的来信,今年再去秧里村看看。“我还想着是不是可以成立一个助学基金,让更多愿意读书的孩子好好读下去。”