文/龙烟

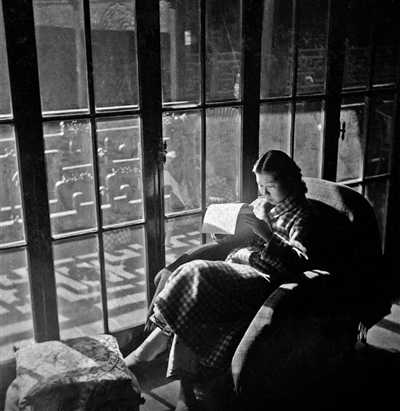

过了立秋,暑天的喧气少了,清晨的风若是从西山吹来,确有些凉意。这时候最适合咬一口新下的板栗,捧一本怀旧的书翻一翻。

这本《山居杂忆》,如果扔掉手机专心致志地读,大约两天就可以读完。尽管厚达517页,掂量起来有些重,读起来却很轻松,不费什么脑子。但你能从文字之间跳动出来的悲喜,穿越过去体验岁月悠长、温婉如水。

书的作者有两个,一个是高诵芬,一个是徐家祯。

两人是母子关系。

高诵芬老太太,出生于清末民初杭州的双陈衙(孩儿巷)高宅大院中。书中这样写道:“早年的高家祖先是从安徽省蒙城南迁到山阴前梅(今属浙江省),乾隆年间迁到杭州。高家在杭州定居近三百年,这三百年间,高家读书、经商、做官,出了不少人物,成为杭州一个世家望族。”

所以,主笔的是高诵芬,徐家祯从旁做润笔或注释工作,让读者看得更明白些。

高诵芬没有去过学校,都在家里跟私塾的老师学习,18岁嫁人后就忙着带娃,直到1994年,随儿子徐家祯去澳大利亚定居。闲来无事,两个老人经常回忆过往,一谈就是几个小时,于是徐家祯劝母亲: “何不把这些人和事写下来呢?这不是跟周作人他们散文中所写的内容一样吗?”

书的封面画了一把椅子,是高诵芬母亲的红木嫁妆之一。只放这一把椅子,想必有多重意蕴,或是追念,或是复古。

书里正是从杭州旧时风俗开始说起,林林总总记录一个家族百年的沉浮与悲喜,还写下了各种食物、各种风俗、各色亲友。

诸般人情冷暖,柴米油盐,却是一个世纪的过眼云烟。

你在阅读中,总会忍不住惊叹老太太的记忆力,六七十年前的细节,为何还记得如此清晰?

这或许是因为所有的回忆都不断被当事人“反刍”,记忆碎片被拼凑得相对完整,才使得这本书充满了“极慕平淡自然的景地”。

你在阅读中,还会觉得自己仿佛走进了民国时代的大家庭,看到了那些个如意和不如意,看到了旧时的民俗,浓浓烈烈的,感觉比现在冲和、美好多了!

反正不像是旧时黑白照片里的人物,那般一本正经。

这或许是因为时间滤镜的作用力,又或许是作者本身的性格比较平和,那些曾经的家长里短,堆叠起来,颇为可观。

许多时候,对一件事情或一个人的一生的叙述,也是淡淡的,诚实而亲切的,分析与评论都只有结尾的寥寥几句。

“已有茫然如闻开天遗事者矣”,她的丈夫在开篇的序言里这样写道。

以前的人说,老了以后,总爱把远事记得清楚,而近事忘得很快。老人家说起故乡的那些四季风俗、人事变迁、沉浮悲喜,再涤荡的年岁,落到笔下,也像天上的云,平淡的,温和的,用尘埃落定的语气。

一段段真实的人生,变成了一段段戏,转轴似的往前走,只在漫长岁月留下一丝痕迹,就像邻人在院子里吃晚饭,走过时招呼一下,最后的所有,都变成了平常的人、平常的事。

不知道清末民初的杭州城到底有多大?反正,当年的高家,妥妥的富豪,有“高半城”的说法,意思是杭州有半个城的产业都属于高家的。既然这么富有,自然规矩就多,花头精也足。

从《山居杂忆》里,读者可以脑补很多清末民初的节气习俗,以及复杂的婚丧嫁娶流程。你会觉得怎么会有这么多规矩,真是复杂!但它们确实存在过,并且影响过很多代人,如今已经有很多消失在历史的尘埃中。

大年初一,不等张嘴说话,保姆就会往高诵芬嘴里塞一片冰凉凉的橘子和一个荔枝干,寓意新的一年,要“橘荔(吉利)”,更不用说那橘子是产自福建的“福橘”,福气的寓意就更浓了。

这画面跟鲁迅在《朝花夕拾》里描写的一个镜头吻合:他的保姆长妈妈,在大年初一清早会给他嘴里塞一瓣冷冰冰的橘子。

现在的浙江,应该再也没有这样的习俗了。

大年初一还要“兜喜神方”,需要在老黄历本上查好明年喜神所在的方向,年初一早上拜年完毕就坐家中的包车去这个方向兜一圈,算迎接喜神了。

这个“兜喜神方”,怕是很多人都没听过。其实,迎喜神该是日日做的事,而不单在大年初一。

因为《菜根谭》里有一句话,叫作“养喜神为招福之本。”

我们中国人,向来都喜欢福气,喜欢有福的人与事,而生活之福气,正从我们自己欢喜的精神中来。恒以日课,写字读书,喝茶画画,长养自己欢喜自足之精神。

说到旧时的夏天,最后一个活动是“落夜湖”。这是杭州话,就是晚上游西湖的意思。

“落夜湖”在阴历六月十八。那时的大户人家会买上好几十只荷花灯,带着在井水中浸了一夜的西瓜、菱、藕、炒果,坐大船去西湖。

高诵芬五六岁时跟祖辈去过两次“落夜湖”,湖里到处有人放荷花灯,水上一盏,水底一盏,照得湖光闪闪。

最生动的镜头,便是孩子们在这片迷蒙和晃荡中起了困意,睡眼惺忪。忽听大人喊:“快吃西瓜!”只好勉强睁开眼来。

此时大人连忙将西瓜放进小孩嘴中。吃了冷冰冰、甜蜜蜜的西瓜,瞌睡顿醒,睡意也就全无了。

算起来,阴历六月十八,正是8月初,杭州最热的季节。西湖的水若是被太阳晒了一天,坐在船中估计也如隔水煮菜,热不可耐。

即便“落夜湖”需要熬夜,坐船还可能会头晕呕吐,但游湖依然让高诵芬念念不忘。而当年的夏天也在这样的有趣的仪式中结束了。

像习俗类的讲述,穿插着人情周旋、来往迂回,日子就这样一天天铺开,不那么热切,却也情义绵长。

《山居杂忆》里最绕不过去的就是吃,或许是因为很多吃食在澳大利亚都难再寻,那么,记忆中的这些美食就成了一种心头抚慰了。

那会夏天要吃什么呢,父亲教了高诵芬一首儿歌,里头说:“薄切猪肉蒜泥烧,青梅白糖与樱桃。海蛳甲鱼健脚笋,咸蛋米苋乌饭糕。”最后的乌饭糕就是乌糯米饭,现在有现成的乌米饭可买,大部分年轻人都不知道乌米饭到底是用什么东西染色的,更别提整个过程了。

高诵芬在书里记录乌糯米饭的做法:“到了夏天,朱师傅采了鲜菱、鲜藕送上门来,让主人尝鲜。庄中也有菜园,种些一年四季需用的特殊菜果,比如青精饭叶子就是一种。拿来之后,女仆们把叶子摘下,放在竹编的大淘箩中。再用一只大木盆放满水,将叶子浸入水中,隔淘箩揉搓。渐渐叶子变碎,水变黑。然后将糯米放在大布袋里,浸入水中。次日早上,男厨师将浸了一夜的糯米取出,用大蒸笼蒸成青蓝色的糯米饭,清香可口,我们名之曰‘乌糯米饭’。”

几十年以后,高诵芬依然心心念念这个乌米饭,因为再也吃不到了。很幸运,我们还在江浙一带,要吃乌米饭还是容易的,如果讲究的还可以自己网购南烛叶来制作,应该比买的乌米饭更香糯。

高诵芬的嫁妆喜糖桂花糖的制作,就不是乌米饭这么简单了,整个制作过程需要持续四年,工序繁杂,数量惊人,足以彰显高家的富有和讲究。

据说,旧时的杭州,女儿出嫁时要为她准备桂花糖。其实便是喜糖,而“桂”和“贵”同音,暗示着早生贵子的意思。

桂花糖一般人家分红绿两色,世家大族的高家却要准备六色。从选料上就讲究,做工更是精细,“摘选,分理,拌和,研捣,印制,收干”,从订婚开始准备,直到最后高诵芬出嫁,家中上下为她准备了九万六千颗桂花糖。

往后几十年里,那些寄托着娘家人殷殷祝福的糖,随同出嫁时满满当当的三十六担嫁妆,在动荡年代辗转流离。后来,高诵芬的儿女们无意从石灰箱底里翻出母亲结婚时留下的桂花糖食,想来当初的清甜滋味也变成了二十年后的酸甜五味。

“现在想来,这一切都成为一场虚空,剩下的只是美好的回忆罢了。”高诵芬的感慨也正是读者掩卷所思。

“生活里面本来就没有那么多真正的大悲剧大喜剧,有之也多只是装腔作势,夸张扮演出来的,并不足以代表生活的全体。”

来读《山居杂忆》吧,看看难写的琐事,是如何变成一股清泉,滋养当下的你。