■文/图 王建欢

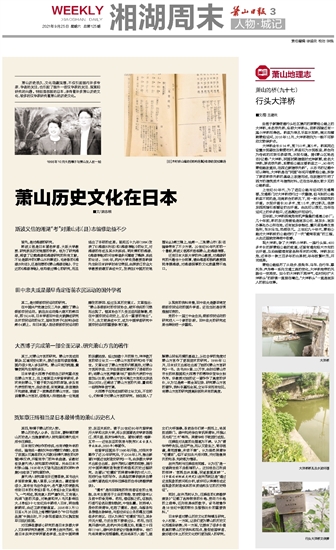

坐落于新塘街道行头社区境内的原萧绍公路上的大洋桥,本名恭先桥,俗称大洋桥头,因桥西端还有一座小洋桥而得名。桥梁为单孔平梁水泥桥,南北向横跨萧绍运河,2018年12月,大洋桥被列为一般不可移动文物保护点。

大洋桥全长8.14米,宽7.50米,高5米。桥面两边设置水泥望柱及钢管栏杆,桥梁石为水泥板梁,桥台则为传统的双联石条砌筑,水泥勾缝。据《萧山区地名志》记载:“大洋桥,民国时期建造时式样新颖,故名大洋桥,原名恭先桥,系萧绍公路主要桥梁之一,90年代萧绍路改道后,在西边新建恭先桥”。从志书的记载中可以得知,大洋桥是在“民国”年间开通萧绍公路,拆除了原老桥恭先桥的基础上改建而成,在改建时引进了西方的建筑技术与建筑材料,这在当年是比较少见的公路桥梁。

上世纪60年代,为了适应公路与运河的交通需要,交通部门对大洋桥进行过一次翻建,但与别的公路桥梁不同的是,在南桥台的桥孔下,有一段水泥砌筑的纤道。水泥纤道长30多米,宽1.5米,穿过桥孔,连接东西两端石板铺设的古纤道。由此可以想见,当年在运河上的许多船只,还是靠拉纤而运行。

百年前,大洋桥西南角有机声隆隆的通惠公纱厂;几十年前,桥的东北角曾经是城东公社、城东乡、城东办事处办公所在地,还有城东供销社、露天菜场等交易场所,车水马龙,热闹非凡。上世纪九十年代,萧绍公路对大洋桥段的公路进行了一次“截弯取直”的工程,从此这里就变得闹中取静。

现大洋桥,除了大洋桥小洋桥、一座行头庙、400多米长的原萧绍公路的故道,还留有通向绍兴方向的古纤道,及沿线错落有致各种形状的河埠。洋桥东北角,还幸存一株三百多年的白果树,年年枝繁叶茂,开花结果。

萧绍公路经历了从徒步、独轮车、马车、自行车、摩托车、汽车等一系列交通工具的变化,大洋桥地带的风貌也一变再变。如今的大洋桥不再洋气,但村民对“大洋桥头”的称谓一直挂在嘴边,“大洋桥头”一直是城东人的前尘往事。