■文/ 傅浩军

高明,字则诚,永嘉人。博学,善诗文。元季流寓萧山,与邑儒戴宗鲁为莫逆交。任原礼延至于家累年。词翰多存。今乐府《琵琶记》,则在原礼家时所编也。——明嘉靖《萧山县志》

《琵琶》南曲之宗,《西厢》北调之祖

中国十大古典悲剧指元朝的《窦娥冤》《赵氏孤儿》、明朝的《精忠旗》《娇红记》、清朝的《长生殿》《桃花扇》等,《琵琶记》也是其中之一。

《琵琶记》是中国古代戏曲中的一部经典作品。

“朝为田舍郎,暮登天子堂”。书生一入仕途,常常被权门豪贵联姻,而抛弃糟糠之妻,由此就产生了一幕幕家庭悲剧。市民大众声讨书生这种薄幸的行为,于是社会上就产生了许多谴责负心书生的作品。

《琵琶记》讲述的也是有关书生发迹后负心弃妻的故事。

东汉时期,陈留郡蔡伯喈娶妻赵五娘,夫妻和顺相敬,一家和乐。不久,朝廷招纳贤才,蔡伯喈也在郡守推荐之列。蔡伯喈只得离别家人进京赴试,求取功名。结果,他一举高中,官拜议郎。可是,他思念父母妻子,不愿为官。不料,牛丞相奉旨要招他为婿。他又以已有妻室、双亲年迈为由拒绝。然而,牛丞相认为忠君大于事亲,迫使他留在朝廷,并入赘了牛府。

当时,陈留郡连遭荒年,流民遍地,蔡家也生活艰难,陷入困苦之中。赵五娘尽心竭力地伺奉公婆,竭尽孝道。她典卖钗簪首饰,换来粮米养活公婆,自己却在背地里吃糠充饥。不久,公婆去世。因无力安葬,赵五娘又剪下自己的头发典卖,以麻裙包土,自筑坟台,安葬了公婆。然后,她身背琵琶,一路弹唱,进京寻夫。

赵五娘只身来到京城,与牛小姐偶遇。牛小姐得知赵五娘是丈夫的前妻,就帮助她和蔡伯喈进行了相认。

于是,蔡伯喈夫妻团聚,他请示朝廷后,带着牛小姐、赵五娘回乡服丧。后来,皇帝还下旨旌表。

《琵琶记》叙写的是蔡伯喈与赵五娘悲欢离合的故事,结构巧妙,语言生动,是中国抒情文学与戏剧艺术相结合的优秀作品。

“此南戏之祖,妙哉!”“《琵琶》为南曲之宗,《西厢》乃北调之祖,调高词美,各极其妙。”金元人称北戏为杂剧,南戏为戏文。明代人们杂剧以王实甫之《西厢记》、戏文以高明之《琵琶记》为绝唱。

《琵琶记》的作者是元末明初的高明,那么高明与萧山又有什么渊源?

不得不说到萧山的任原礼

萧山因交通地理位置及深厚文化底蕴,自古人文荟萃,名士云集。元末明初之际,战乱四起,社会动荡,依然有诸多文人造访停留,汇聚于此,如明初诗文三大家宋濂、刘基、高启等,而高明也是其中的一位。

这些诗文大家个个才华横溢,大名鼎鼎,有的还深得明太祖朱元璋的赏识,如宋濂是明朝开国主要文臣,曾给太子讲经,被誉为“开国文臣之首”;刘基字伯温,运筹帷幄,神机妙算,是开国元勋,被朱元璋称为“吾之子房也”;高启、高明也无不才华高逸,博学多才,也被朱元璋欣赏而招揽入仕。他们来自不同地区,宋濂是金华人,刘伯温是温州人,高启是苏州人,高明是永嘉人,而在萧山他们却有一个共同的落脚点,那就是任原礼家。

任原礼是萧山名士,他的祖父人称“任长者”,明末第一才子张岱说“湖西湖者,坡公也,有意于湖而湖之者也;湖湘湖者,任长者也,不愿湖而湖之者也”,说的就是任原礼的祖父。任家世居萧山县城,与浙东运河为邻,地处吴越交通要道,是舟楫商旅的必经之路。他们乐善好施,崇儒好客,“来者郊迎,去者致赆”,吸引了当时的文人们到访停留,还和他们成为了好朋友。

历代古籍中,字里行间对于任原礼和刘伯温、高明等人的交往多有记录。如:清朝康熙《萧山县志》记载:“原礼袭世德,而润之以诗书。与浦江宋濂、义乌王袆、永嘉高明、姑苏高启友善,皆有诗赠答。明初,征聘不起,人称隐君焉。”任原礼与永嘉高明等友善,皆有诗赠答;金华人苏伯衡官至翰林学士,也曾留寓萧山,说任家“名公巨士东西行过,无不礼焉,馆谷必丰,赆遗必厚”,他的父亲曾任萧山县令,当时一些名士常常来访,“我先君左司之宰萧山也,时张士诚据吴,方国珍据台、庆。《诗》所谓‘顾瞻四方,蹙蹙靡所骋’之日也。刘提学伯温、高主簿则诚、董录事朝宗诸公皆来依,而朝使若吏部尚书刘自牧、刑部侍郎聂子初并在。”高明字则诚,他和刘伯温等人都是萧山常客;刘伯温的《任氏世系图叙》还有写道:“元至正辛卯秋七月,西蜀赵天泽偕予过会稽,历览名山古迹。归经萧邑,为访眉山苏伯衡于隐君任子仁先生家,款留去虎山阳怡怡山堂,盖隐君别业也。在座有浦江宋公、永嘉高公、金华王公、丽水叶公、太平李公、乐平许公,皆当时硕彦。盘桓数日,赵公先别归四川,予遂居停交辉楼。”可见,宋濂、刘基、高启、高明等硕彦名士都是任家的座上客,常常在任家相聚,还盘桓数日。

他们写下了许多描述元末明初萧山气象的诗文。

高启为躲避战乱,漫游吴越,游览名胜古迹,到访了萧山,写下一些诗文,描述了元明交替之际社会动荡、生活艰难的场景,如《渡浙江居西兴民家》《晚次西陵馆》《闻长枪兵至出越城夜投坎山》等等,“讽讽滩声回,莽莽山色积”“夜辞西陵馆,霜谷猿叫歇”“野屋闭不守,泽田弃谁收”“匹马倦嘶风,萧萧逐转蓬。地经兵乱后,岁尽客愁中。”写出战乱中萧山的萧条,田地荒芜,人们流离失所,“居人且奔逃,游子安得休”“客起何太早,村荒绝鸡鸣”“凌兢度高关,山空县无城”“隔林闻人呼,已有先我行。”村落荒芜,荒山空寂,城墙也毁坏了,鸡叫声也没有了,一篇萧条,只有游子在夜色中匆匆前行。

北干山吴越两山亭,高启也曾登临此亭,写下一首题为《萧山尹明府吴越两山亭》的诗,“文身鸟喙昔分处,有国本是名诸侯。区区仁暴固无异,朝吞暮并山应羞。”“不知千载竞谁主,霸气倏与飞烟收。迩来此地有兵甲,风景颇似当年愁”“废兴自古属造化,登临未须生百忧。但当翘首望东海,一杯笑举邀浮丘。”他把元末乱象比作吴越战乱,吊古遣怀,苍凉雄深。

刘伯温在萧山写有很多诗文,也常住在任家,“隐君解衣推食七载,绝无怠色”。明朝嘉靖《萧山县志》记载刘伯温“元季避乱居萧山,尝馆谷于邑儒戴宗鲁、任长者家,遗翰尚存。凡邑中山川境物及名人文士家,题咏甚多。”任家在北干山南面建了一个山堂,刘伯温还根据孔子“兄弟怡怡”之句,取名“怡怡山堂”。如今,江寺公园里有一个建筑名为“怡怡山堂”,即源于此。

刘伯温还在湘湖山水之间留下很多足迹,写了多篇诗文,如《晚同方舟上人登狮子岩》《题烟波泛舟图》《题湘湖图》等等,湘湖还有一个“刘基锁龙”的传说,古代“石岩十景”中的第一景就是“刘基遗踪”。

他们在萧山留下许多诗文,还写下了一部旷世作品,那就是高明的《琵琶记》。

北干山交辉楼写就《琵琶记》

高明是元朝进士,曾在处州、杭州等地任职。方国珍起事时,省臣因高明熟悉海滨事务,派他随军征讨,然而“论事不合”。方国珍受招抚后也想留下高明,但他力辞不从,到杭州过起了隐居生活。后来,他又出来当过几年官。

高明也曾经长期住在萧山,在萧山有几个好朋友,他和戴宗鲁就是莫逆之交,他和任原礼也交情深厚,他们常常互答诗文。任原礼还请高明为老师,长期住在家里,教授子弟。

于是,高明就住在任家,开馆授徒。期间,高明就写作了《琵琶记》。明朝嘉靖《萧山县志》记载:“高明,字则诚,永嘉人。博学,善诗文。元季流寓萧山,与邑儒戴宗鲁为莫逆交。任原礼延至于家累年。词翰多存。今乐府《琵琶记》,则在原礼家时所编也。”在小楼上,高明写作琵琶记,常常废寝忘食,通宵达旦。他伏案写作时,极其投入,对于曲词反复推敲揣摩,歌咏则口吐涎沫,按节则脚点楼板。

明代绍兴人徐文长,多才多艺,他还写有一部古代中国戏曲理论书籍,题为《南词叙录》,录有很多戏文题目,如《韩信筑坛拜将》《张良圯桥进履》《崔莺莺西厢记》等,其中也收录了关于萧山的一出戏文,题目是《邹知县湘湖记》。对于高明的《琵琶记》,则不光是收录了题目,更有很多相关记录,如“相传则诚坐卧一小楼,三年而后成。其足按拍处,板皆为穿。”说高明经年累月的写作,连地板都被他踏穿了。

高明的写作,可谓呕心沥血,极力苦心,他不光踏穿了地板,甚至还感动了鬼神,留下一个“双烛交辉”的故事。

有一天晚上,高明在桌子上点起两支蜡烛,开始写戏。深夜,他正在写某一出戏,很投入。忽然,两支蜡烛的光辉合二为一,交织在了一起,“两烛光如虹桥之映”,交辉良久才解。

后来,任家的这个楼就叫作了交辉楼,也就是刘伯温说到的“居停交辉楼”。

有人说,“双烛交辉”的奇异景象之所以产生,那是因为高明写的这出戏特别感人,以至于感动了鬼神。

那么,又是哪一出戏文有如此奇妙,能够感动鬼神而产生“双烛交辉”的景象?

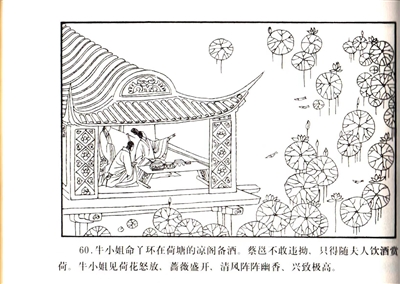

古代萧山的志书里有记载,“交辉楼,在北干山,任长者旧宅。相传永嘉高则诚寓此编《琵琶记》,至《赏夏》出,两烛光如虹桥之映,故名。”说“双烛交辉”时高明写的是《赏夏》这出戏。

《赏夏》主要内容为,蔡伯喈与牛小姐成婚后,夫人贤惠,生活和美,但他思亲之心,耿耿于怀,常常是愁多乐少。这一天,两人在荷亭赏夏,人静画长,颇感愁烦。夫人要听琴,弹什么曲好?“我弹一曲《雉朝飞》何如?”“这是无妻的曲,不好。”“弹一曲《孤鸾寡鹄》何如?”“两个夫妻正团圆,说什么孤寡。”“不然弹一曲《昭君怨》何如?”“两个夫妻正和美,说什么宫怨。”蔡伯喈心烦意乱,一再弹错,只说是弦不中用。“这弦怎的不中用?”“俺只弹得旧弦惯,这是新弦,俺弹不惯。”“旧弦在那里?”“旧弦撇下多时了。”“为甚撇了?”“只为有了这新弦,便撇了那旧弦。”“相公何不撇了新弦,用那旧弦?”“夫人,我心里岂不想那旧弦,只是新弦又撇不下。”

蔡伯喈想那“旧弦”,想念妻子,令人唏嘘。那天晚上高明写这一情节时,鬼神也为之感动,于是“双烛交辉”的奇异景象产生。

而那边的妻子也在思念着丈夫。

清朝嘉兴人朱彝尊也写到了这个奇事,“闻则诚填词夜,案烧双烛,填至《吃糠》一出,句云‘糠和米本一处飞’,双烛花交为一,洵异事也。”说“双烛交辉”时高明写的是《吃糠》这出戏。

“糠和米本是相依倚,被簸扬作两处飞。一贱与一贵,好似奴家与夫婿。终无见期。”这是赵五娘吃糠时的唱词。作者用了双关比拟的修辞手法,写糠皮的春杵、簸扬,比喻她的遭受的磨难;写米贵糠贱、两处分飞,比喻蔡伯喈的高飞、赵五娘的被弃。《琵琶记》语言富有生活气息,又极其生动,这是最见作者才力的一段戏。

糟糠之妻被遗弃,在吃糠充饥,一肚子的苦水借糠倾诉出来。这出戏可谓震撼人心。于是,在高明写这一情节时,就产生了“双烛交辉”的奇异景象。

无论当时写的是哪一出戏文,“双烛交辉”都是附会传说,但高明的绝世文笔和《琵琶记》的艺术成就被世人所公认。

“永嘉高则诚,能作为圣,莫知乃神。”“曲妙甚!曲妙甚!曲至此,又可与《西厢》《拜月》兄弟矣。”这是明代一些思想家、戏曲家对他的评论。

明太祖朱元璋对高明和他的《琵琶记》也极为欣赏。

洪武初年,朱元璋听闻高明才名,派人征召,“我高皇帝即位,闻其名,使使征之,则诚佯狂不出,高皇不复强。”可见,高明声名之盛。据说,后来有人把《琵琶记》进呈朱元璋,朱元璋看了后高兴地说:“五经、四书,布、帛、菽、粟也,家家皆有;高明《琵琶记》,如山珍、海错,贵富家不可无。”可见,《琵琶记》的影响力之大。后来,《琵琶记》成为了经典名著,高明也被称为“南戏之祖”。

《琵琶记》是南戏在剧本创作上成熟与完善的标志,代表了南戏的最高成就,也是我国戏剧发展史上的一座里程碑。在它之前,南戏的作者多是民间艺人,高明这样的身份编写戏文是第一人,“用清丽之词,一洗作者之陋,于是村坊小伎,进与古法部相参,卓乎不可及已。”于是,在《琵琶记》的影响下,很多才士也创作南戏,提高了南戏的艺术水平。

“杂剧院本,游戏之上乘也。《西厢》《拜月》何工之有?盖工莫工于《琵琶记》矣。”“浸淫胜国,崔、蔡二传奇迭出,才情既富,节奏弥工,演习梨园,几半天下。上距都邑,下迄闾阎,每奏一剧,穷夕彻旦,虽有众乐,无暇杂陈。”“《琵琶》为南曲之宗”等等,六百多年来,《琵琶记》无不被推崇备至,成为传奇的典范,在国外也都有译本,美国百老汇还曾把它改编为音乐剧上演,轰动一时。

萧山江寺公园建有一个楼名叫交辉楼,名字就是由此而来。

当然,关于《琵琶记》的产地也有一些不同说法,但萧山的证据似更为令人信服。