■文/图 李保明

在天崩地坼的易代之际,士人的选择无疑是艰难的也是多重的,有屈身新朝为贰臣的,有以身殉国作忠烈的,也有寄身岩穴泉林做遗民的。在明清易代之际,衍生出众多的遗民,他们不仅坚守着忠义志节和民族气概,而且在经史著述、诗文创作上厥功甚伟。来集之就是其中的一员。

仕进与仕止

“无来不出榜”“三石六斗芝麻官”,这两个俗谚,说的就是萧山长河(今属杭州市滨江区)望族来氏。萧山来氏垂史900多年,簪缨相继,门庭显赫,从宋朝元祜三年(1088)至清朝光绪三十年(1904)间,共受皇帝封诰105道,出进士12名,知州县事64名。

来集之(1604~1682),是“两浙巨宗”来氏四房十六世,初名伟才,字元成。父来继韶(1573~1627), “入泮之次年,即以冠军食饩”,后被人诬谗,又遇贪酷无两且不喜青衿的督学使者,最终被除名,不得已归隐冠山之旁的倘湖,修葺房屋,督子读圣贤之书,学经学之意。天启七年(1627),在房屋即将建成之时,来继韶去世,后入祀萧山乡贤祠。

来集之幼时就读于冠山西隐寺,天资敏锐,小有才名。1619年至1621年,一直在莺啭楼读书,和好友一起探讨学识,并于辛酉年娶妻。天启二年(1622),因文章被当事所斥,遂将文章张贴于县衙大门。秋,不得已避祸于云岩庵中。在他归隐之后曾作诗“子昂昔未遇,碎琴咸阳市”“贤达不得志,智困小竖子”以记此事,表明当时知音难遇、有志难伸的心境。1624年至1625年,寄身于松篁我友楼,与“外家昆季”诗文唱和。1626年,负笈古耶溪畔。1629年至1630年,来集子从丧父之痛中走了出来,先后参加童试,却只获得附学的资格。直至崇祯六年(1633)才因表现优秀、学业突出,从附学生员转为廪生。故毛奇龄说来集之“早岁通诸经,稍长即能诗古文辞,而扼于童试”。正是因童试屡次不中,遂改名为镕,但的伯父认为“镕”字的含义不好(金不镕不成器),最终改名为集之。由此可见,来集之对功名的重视程度了。崇祯八年(1635),他参加了礼部特典选拔,考取浙江拔贡第一名,进入南京国子监读书。他的叔公来宗道赠对联曰:“国士无双,联向金台掇桂杏。祖风有耀,重来玉署掌丝纶。”来宗道是萧山长河来氏五房十四世,明万历三十二年进士,历任翰林院检讨、侍读学士、少詹、礼部右侍郎、礼部尚书、户部尚书、东阁大学士、文渊阁大学士。他的仕途之路是来集之一心踏入官场的目标。崇祯十一年(1638),来集之改习麟经,专攻科举。1639年,他考取应天乡试第五十名。1640年,庚辰会试,由南闺联隽礼闺成进士。他的会墨卷元气磅礴,文情疏宕,发言不匮。如《策理财》篇中说:“吾观理财之法,黄帝、尧、舜取诸天,故修水火之政;夏、商、周取诸地,故急用田畴之事。至汉取诸商行榷税之法,宋取诸农行青苖之法,皆取诸人矣。取诸天者,人得而因之,取诸地者,人得而成之,取诸人者,大地不得而生息休养之。”房师孙硕肤评曰:“取诸天,取诸地,取诸人,立论奇而确,读此便有世运污隆之感。”可见,来集之对入仕已做好了充分的准备,以图一展鸿鹄之志。

然此时的明朝已是风雨飘摇。来集之也因“馆选数狭,挤之”,而出任掌管地方治安讼事的安庆府推官。时值张献忠“出入蹂躏,兵贼交讧”,“皖成残郡”。在兵荒马乱之中,“罹法者多逼于饥寒”。面对此种情形,来集之谨慎审判,凡小错、轻罪的,尽量予以宽宥。当时,驻扎在皖郡的明朝军队因绌于饷,常扰民夺财,当地的官员没有一个能制止的。来集之上任后,“日筹峙粮,夜巡雉堞”,苦心调剂,周旋于官兵之间,最终安抚了兵心。1643年,左良玉在与李自成的战斗中屡次失败,朝廷也由此削减了左部的军饷。左良玉大怒,纵军大掠而东,逼近安徽城都。来集之驾一扁舟冒险前去会见素来“性噪而意偏不受旁人之规谏”的左良玉,晓之以理,动之以情。左良玉听后夸赞来集之“推官有名”,遂“握手深结纳”,于是“下江悉无恙”。也是在这一年,徽州地区发生了一起重大兵民相斗事件。事件的起因是凤阳总督马士英招募的一支黔兵,由江西乐平县入徽州境内,被徽州士民误为“赋寇”而围剿,结果黔兵被歼几尽。黔案的发生并非仅仅是一方的责任,兵民双方都有可究之处。但因为涉及政治斗争,引起了明朝中央政府的重视。巡抚监察御史郑昆贞奉旨会同马士英,委派时任安庆推官的来集之彻查此案。来集之“星檄迥车”,前往事发地调查。经过他仔细的调查,认定黔兵在进入徽州前因烧杀抢掠被江西乐平县乡民围杀,马匹已所剩无几,并非为徽州百姓杀戮所致,遂将此结论上报朝廷,“全活甚众”,但也没有触及马士英一派的切身利益。甲申之变,来集之行取至南京。马士英为拉拢来集之,推荐其为枢垣。来集之不耻马士英与阮大铖结党营私的行为,得知后拍案而起:“丈夫立功有时,何用渠荐为?”

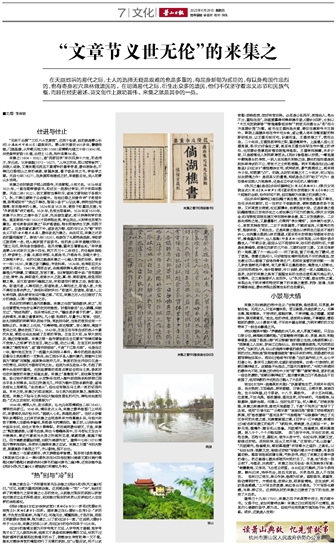

1644年,清军入关,攻占燕京。弘光元年即清顺治二年(1645),清军进兵浙江。1646年,清兵攻占义乌,来集之妻弟杨雪门上吊而死,来妻闻讯后亦投水死。“国破人心乱,英雄起是时”。当时从安徽军队供需职位上归来的来集之会同族弟来方炜募集乡兵,与绍兴府官于颖等人在都鸣亭誓师,积极参与抗清活动。鲁王时,以兵科给事中监兵长河,后任太常寺少卿等职。然而南明最终破灭,于是,来集之“髡发匿湖滨,以著书自娱,购古今载籍奔其中,日与客论文及古今兴衰得失,兼近代掌故与夫身之所闻所见者,燃薪即景,娓娓不能已。四方请教者踵趾相错,共称为倘湖先生”。康熙十七年(1678)清廷开博学鸿词科,兵使许元推荐来集之应试。来集之只愿“与田夫野老,果腹高卧于桑荫之下”,予以谢绝,拒不出仕。

来集之一生著述颇丰,诗文辞赋经学皆善。现存有《读易偶通》《易图亲见》《卦义一得》《春秋志在》《四传权衡》《倘湖文案》《南行偶笔》《南行载笔》《倘湖诗余》《樵书初编》《樵书二编》等,还有杂剧作品《两纱》《秋风三叠》《小青娘挑灯闲看牡丹亭》。

“热”剧与“冷”剧

来集之曾自云:“予所著有某书及杂剧之《两纱》和《秋风三叠》而已。”可见,他颇为重视两部杂剧。这两部杂剧一“热”一“冷”,恰好反映了明清易代之际来集之心态的变化,从前剧对现实的讽刺以折射他对建功立业的积极追求,到后剧对现实的淡然以反映他对人生如梦的消极感叹。

《两纱》剧含《女红纱涂抹试官》(简称《红纱》)一折和《秃碧纱炎凉秀士》(简称《碧纱》)四折。据来集之在《<碧纱>自序》云:“岁丙寅,予负笈古耶溪畔,月魂不归,花魂无主,情魔既绕,才思亦抽,因取王明敭碧纱笼故事,稍为谱之,以了前《红纱》一案。”这说明,《碧纱》作于1626年,来集之时年23岁,而《红纱》的创作则早于1626年。

《红纱》的剧情主要为天字号秀才文运、人字号秀才臭铜、地字号秀才白丁三人参加科举,结果文才具备却孤寒势薄的文运,终敌不过钱财通神的臭铜和权势通天的白丁,被糊涂主考官贬得一文不值。剧本对糊涂考官的嘴脸进行了无情的讽刺,如“以银买试,何不以试卖银:因势起官,怎好有官忘势。必须是公私两尽,笑骂由人,皂白不分,重轻在我”,刻画描摹得何等淋漓尽致。《碧纱》四折,分别以“木兰花发院新修”“惭愧阇黎饭后钟”“树老无花僧白头”和“而今方显碧纱笼”为题。叙书生王播科场失意,寄住在惠照寺木兰院中。禅院上座嫌弃他在寺中吃白食,遂让僧人将本在餐前敲的钟移到饭后,让王播无饭可吃,识羞而退。王播受辱之下,愤而出走。二十年后,王播身居宰相之职,重游惠照寺。上座僧人担心王播报复,极尽讨好逢迎之意,甚至将王播当年写在寺中壁上的诗句,也用碧纱笼罩起来唯恐被鬼神偷取。王播宰相胸襟,未多计较,只是感慨世人附热欺寒若此。《两纱》皆借剧以抒愤,一嘲场屋中颠倒黑白的考官,一讽人世间趋炎附势之徒,最终的指向都是讽刺科举考试的不公,使有才之士穷愁落魄。明末祁彪佳在《远山堂剧品》云《红纱》“痛骂糊涂主司,或哭或笑,豪气拂拂纸上,闻来君方少年,何愤懑乃尔”。的确,此时的来集之才二十来岁,何以写出如此愤慨之作?是因其父的遭遇,抑或是自己的“贴文”行为?是恐惧命运被人为地操弄,还是忐忑中试与否的人情相看?

《秋风三叠》是《阮步兵邻廨啼红》(简名《英雄泪》)、《铁氏女花院全贞》(简名《侠女新声》)和《蓝采和长安闹剧》(简名《冷眼》)三个短剧的合称,创作时间不明,但可推断为来集之的后期之作。

《阮步兵邻廨啼红》叙阮籍才高自傲,空有抱负,郁郁不得志,在任步兵校尉时,见一当垆女子容貌娇美,便乘酒醉泰然卧于其旁。又听某美女病逝,叹红颜薄命,他便抚棺大恸。这是来集之借阮籍感慨自己空有济世之心却世事已不可为的境况。《铁氏女花院全贞》写铁铉因效忠建文帝而被朱棣杀害,其二女发落教坊。二女虽处烟粉之地,又屡遭毒打,仍秉持“孝女清规”。后朱棣为收罗人心,派官员释放官奴,二女不贪图富贵,不随波逐流,只愿荆衣布钗,粗茶淡饭,了却此生。这是来集之借此以表明自己坚贞不渝的决心,也流露出隐居山林的愿望。《蓝采和长安闹剧》写都城长安会饮,演傀儡戏助兴,仙人陈陶(即蓝采和)也来现场,以冷眼冷语点醒世人:“市朝云改,猛回头记不起昔年来,依旧的名深利切,大都是蚁聚蜂排,却馋见刘家的三尺剑、三章约法定三秦。又早见李家的一局棋,赢了个一统山河……死了彭祖,饿了邓通,刎了霸河,老了美施。想着这洛河川,只好做骂世唾穷泪和流不尽的英雄血,怎生教北邙山都堆了些将相骨侯王尸,和那妆紧要的庶民骸……有几家舍施第宅开僧梵,有几家填平丘墓起楼台,俺想世人好痴也,正好向热闹场中,将冷眼看破,冷口说破,教这一班人猛醒回头。”显然,此时的来集之具有了超越世俗的生活态度和高风绝尘的人生精神。这三剧皆感怀人世而作。以“秋风”为题,暗含悲秋之意,体现出处于明末清初特定环境下的来集之激愤、抗争、苦痛、无奈的情感体验,最终表现出脱离世俗的自我意识。

小景与大情

来集之在《倘湖近诗》中自云:“世轴更换,偷活草间,石茅屋,耕锄自给。无用之人,只宜弃置林泉。若云高隐,则是自欺之人。无事生事,辄有题咏。不效诗史,感触时事。不学诗魔,走之醋饔。短章细吟,聊用寄意耳。”故此,他的诗词,语言明白晓畅,不事雕琢,善取眼前的景物,以小景言大情,于平淡中富含深意,为明末清初的文坛带来了一股自由飘逸之风。

诗如《赠吴半壁》:“养鹤栽松共几年,故人茅屋万峰前。只应谷口移云住,满洞桃花隔钓船。”这首赠答诗用鹤、松、茅屋、桃花、钓船等意象,刻画了隐居山野“闲云野鹤”般的隐士生活。《湘湖即事》云:“西陵道上人如蚁,罗刹江边浪似山。独有渔罾挂湖角,风风雨雨总安闲。”如蚁的人流、似山的浪涛与静谧的湖角、安闲的生活形成了鲜明的对比,特别是“独有渔罾挂湖角”看似平淡的诗句,把隐者的状态描写得恰如其分。再如《过杨岐寺》写道:“远泛扁舟到上方,尘心半扫道心长。影来石上摇松树,红缀阶前绽海棠。古佛一灯参活句,前朝旧事拜岐王。欲随渔子沧浪去,万里天风看渺茫。”与同为明遗民的蔡仲光不同,来集之的诗句中少有“酒”“醉”“潦倒”等词,更多的是一些自然景物。“前朝旧事拜岐王”,暗示着来集之已不再是念念不忘故国了,他用宗教的方式把自己融入了大自然。

词如《水龙吟·追痛燕京失陷》:“妖星著地生芒,天倾未补西风恶。贪夫钱树,文臣蜗战,原来都错。日惨无红,云颓尽黑,城崩四角。岂千年神器,归于草窃。十八子、真胡作。 多少王孙陌路。泣披离,不如乌鸦。杨枝腰细,莲花足软,可怜绰约。弓挂梅梢,马眠藤架,谁家池阁。问煤山、当时龙须下坠,何人攀却。”时南京报陷,来集之淋漓涕泗,感觉天地都暗了,于是“不知所云”地写下了此词。词用“日惨无红”“云颓尽黑”“城崩四角”营造了悲凉颓败的氛围,用“杨枝腰细”“莲花足软”“弓挂梅梢”“马眠藤架”表达了无可奈何的失落之感,充满着爱国之情。《百字令·江中晚渡,乘潮而过》叙述夜间渡江的经历:“飞帆轻快,乘晚渡,岂止孤如一叶。渺渺无垠,樯橹外、瞠目乱山层叠。风鼓潮先,浪催潮后,潮到真雄捷。吴儿千个,个个开船延接。 我乃放乎中流,平生仗忠信,临危击楫。百档千支,喜舵夫、信手从容中节。似没似浮,既颠又定,敧侧还安帖。须臾到岸,回头又觉天阔。”这首词以“乱山层叠”、“风鼓潮先,浪催潮后,潮到真雄捷”状写潮水之猛烈、之高乱,以“似没似浮,既颠又定,敧侧还安帖”写船行潮水中的情景,形象而富动势。整首词场面波澜壮阔,气势宏伟,表达了来集之击楫中游的雄心。然这番雄心最后却被风吹雨打去了。于是,他“添我一身云树下,与鹿豕、共疾顽”。来集之在《无俗念·咏无言桃李》写道:“桃霞散绮,又李花、飞出密云浓雪。白白红红巧掩映,万朵千条相接。鹘叫归来,鸠呼布谷,我自无言说。天然色相,胜人不在饶舌。 杏林已订朋交,梨云作妹,杨柳为奴妾。画舫香车,春富贵,独佔清明时节。方朔成偷,老君认姓,硕果留清绝。庄生说梦,何妨身是蝴蝶。”上片写自然美景,桃红李白尽春色。下片写身化蝴蝶,与梨、柳订交。这表明此时的来集之已接受了当下的生活,接受了大自然。

康熙三十九年(1700),来集之四子来燕雯中进士,官内阁中书。父隐子仕,该如何看待此事?来集之已仕明廷而不仕清廷,是其内心道德的坚守,斯为忠。但他并没有把高节强加给子孙,斯为慈。或许,这就是人性吧!