■文/武俏君 张肖乐 陈红凯

图/南阳街道提供

人间有戏,戏有人间,所有的惊艳亮相,都是时光的磨砺与洗练!

在南阳街道,有一个民间艺术团,叫做立潮艺术团。自2004年成团以来,在南阳街道一路扶持下,“跌跌撞撞”地成长壮大,并荣获过杭州市一级群众文艺团队、萧山区优秀文艺团队,萧山区四星级群众文化星级示范团队等荣誉。

细说起来,这个艺术团至少创造了四个“最”。第一个“最”是成团20年,这恐怕是萧山区乡镇级艺术团中资历最深的。第二个“最”是演艺人员最多,目前有70余人。第三个“最”,恐怕是节目储备量最多,戏曲、小品、魔术等不下100个。第四个“最”是成团以来演出场次在乡镇民间艺术团中可以排到第一,少说也接近千场。

“今年又是繁忙的一年,全团巡演37场、文化走亲5场、城市书房一月两场共24场、文艺赋美130余场、各类比赛年均十余场,林林总总加起来总有200多场吧。”

作为立潮艺术团的“团魂”人物——团长孙健峰,总能不假思索地报出了一年的演出场次,因为他对这些演出实在太熟悉了,哪怕是三天之内要立马整出一场演出来,也不在话下。

对于南阳街道来说,打造这么一支有组织、特活跃、全覆盖、多能效的乡村艺术团,不仅能提升南阳的文艺“内驱力”,破解公共文化资源和服务下沉落地的难点,还能助推乡村群众的文化获得感和幸福感,何乐不为!

何以崛起?因为热爱,所以热烈!

都说“诗文随世运,无日不趋新”,民间艺术也是如此。

对于历经千年文脉浸润的南阳来说,艺术从来都未曾缺席,它一直伴随着乡民的生息和哀乐,成为乡村文化中最具力量的标志和象征。

“一开始,就是我们几个年龄相仿的老同志,靠一把二胡、一根笛子、一把中弦和一个音响,凑起来的‘草台班子’。先是去老赭山那边唱唱戏唱唱歌,走过路过的人就看个热闹,听个有趣。”艺术团第一代成员鲍德松是原南阳镇工作人员,2004年58岁,业余时间最爱拉二胡。当年,他跟音响师邬宝山等七八个老友,向原南阳镇文化站站长提出申请。

“正式成立一个艺术团,你们能玩得久吗?”

“我们是爱好,也说不好。”

“那行,试试吧!”

就这样,一拍即合。

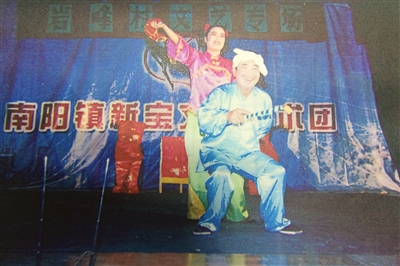

南阳不仅积极支持民间艺术团成立的想法,还帮忙牵线镇里的一家企业新宝水泥厂来冠名,每年出资2万元。2004年3月27日,由社会出资、政府管理的南阳新宝文化艺术团(立潮艺术团前身)成立,开创了萧山区乡镇组建艺术团的先河。

成立两个多月,艺术团接到了一次在萧山区人民广场举办全区品牌艺术团专场演出的邀请。“我记得演出时还下着雨,场下有五六千人在看,舞台银幕上‘南阳专场’四个大字十分耀眼。”负责幕后音响调控的邬宝山发现自那次演出后,很多乡镇也开始鼓励成立民间艺术团了。

从新宝艺术团一路走来,艺术团的团名又经历三次变更,一次是2009年4月12日授牌为“潮都南阳”文化艺术总团,第二次是2016年3月18日授牌为空港文化艺术总团,第三次则是2021年11月注册为南阳街道立潮艺术团。

在立潮艺术团,团员的年龄跨度很大,从40后到10后几乎全覆盖,最大与最小年龄相差60岁以上,有父子,有公媳孙,还有奶奶女儿孙女的组合。其中有一个祖孙三代在艺术团的,公公郁月松是南阳赭东村原党委书记,退休后参与艺术团工作,媳妇冯丽萍为舞蹈队员。孙女郁正虹从小跟在爷爷和妈妈身边到处演出,因为耳濡目染也爱上了舞蹈,2020年她直接被北京英奥舞蹈学院录取,并多次在舞蹈大赛中获奖。如今,作为舞蹈科班人员的郁正虹还“反哺”成了艺术团的舞蹈老师,每逢寒暑假回家总会来艺术团帮忙编舞。

团员几乎都是兼职的,有教师、干部、企业人员、退休人员、自由职业者、在校学生,大家身份各异。

这样一个“草台班子”,何以崛起?

正如老团长冯克勤所言:艺术团之所以能屹立不倒,还在于两个字:“热爱”。

表演“多面手”冯月芳,回想组建的头五年感慨良久:“2004年到2010年那几年,艺术团条件很艰苦,企业赞助经费有限,并不能维持团里日常开销。有时候演出服装也需要演员自己准备,一年三十场的演出任务,二十多名演员无人掉队,现在回头再看,一切都是值得的。”

因为热爱,每个团员都不计酬劳、不避寒暑,用坚守与担当凝聚出一个团的艺术生命力:今年大夏天搬钢管室外最高温40多摄氏度,演员们露天演出经常热得汗流浃背,有时候唱戏碰到下大雨,粉都被雨水冲了下来仍在坚持,还有道具组大下午搬钢管,烫得手都起泡了……

“乡村艺术团可以集纳乡村的闲散文艺人才,创作的节目也比较适应村民的艺术需求,还可以有力地传达党和政府的声音,总体来说是一个有根的艺术形式。”

据南阳广播文化站有关负责人介绍,为了支持这样一支民间艺术团队的成长,南阳文化站多次聘请区文艺专职老师对艺术团进行指导培训,还帮助梳理和规范了艺术团的财务制度、内部管理等事宜,特别是2016年选定年轻骨干孙健峰为新团长。

“当时接到任命,压力是很大,要带好这样一支队伍,需要极强的魄力和能力。”当年的孙健峰还是大学生村官,曾获得过浙江省文化厅第24届戏剧小品邀请赛创作金奖、表演银奖等,一上任就表现出较强的组织协调能力。

在职责任务方面,孙健峰选定四个副团长分管财务、演出、后勤、节目;在节目创作方面,要求每年必须推出一定数量有水平、有创意的新节目,并鼓励参赛;在业务提升方面,艺术团每年都会拿出专项资金,选派成员参加艺术培训提高业务水平;在奖励机制方面,每年会根据每个项目的完成情况对团员进行奖励,若当年参赛获奖,艺术团也会给予额外奖励。

目前,立潮艺术团有创编、戏曲、综艺、舞蹈、乐队、设备技术等人员共70余人,其中区乡村文化能人21名,区文化示范户9户,副团长王琴利还被聘为杭州市“文艺健身公益行”项目第四批“巾帼头雁”文艺健身推广站站长。现有各类节目100多个,可以连续8天演出不重复。

何以壮大?强化原创,推陈出新!

一个民间艺术团之所以能发展壮大,也许会有很多原因,但首要离不开人,是一代代人为了一个共同的愿景而奋斗的劲头。

鲍德松是团里的资深文案创作者,他记得自己原创的第一个节目叫做《七斤四两》,是用越剧唱腔来表现一个发生在南阳村里的故事,演员五六人,当时观众看得不亦乐乎。第二个印象深刻的原创节目叫做《项链风波》,曾获得2012年萧山区原创节目大赛一等奖。

“这是一个送项链引发的婆媳矛盾故事,全程都用萧山方言表演,中间插入不少搞笑的‘包袱’。像这样一个原创剧目,我们都是先去村里演,然后边演边改,直到满意了才定型。” 鲍德松觉得原创的难点主要有两个,一是要懂戏曲、小品、歌曲等不同表演形式的创作思路,二是要了解南阳当地的民情,熟悉村里的新鲜事,才能有源源不断的故事原型。

“我们艺术团的任务就是完成送戏下乡、文化氛围营造和人才选拔工作。多年来,我们已经形成了一套行之有效的人才培养模式,那就是到村里挖掘人才、形成节目,在村里演出锻炼,再去参加比赛,成为一个精品剧目。”

在孙健峰看来,“戏比天大”这句俗语放在艺术团语境下,那就是剧目比天大,没有好的剧目,就没有观众、没有市场。

目前,立潮艺术团已发掘、创作、演出了一大批歌曲、舞蹈、越剧、快板等节目,包括《老人心里最明白》《项链风波》《渔娘》《潮起南阳》等30多部,累计送演出进村500场以上。

为了适应高频率演出场次,立潮艺术团已经形成了一个较合理的运作模式:团长负责“接单”、统筹资金,4个副团长负责后期运转,具体剧目由3个协会组织落实。

“我都是临时派活,为什么这么做?一方面是考虑到团员并非专职人员,尽可能少去折腾团员。一方面是为了锻炼团员的抗压能力,训练他们在最短时间内完成节目合演的应急能力。我记得最紧张的一次是中午报了节目单,晚上就要演。”对于孙健峰的演出策略安排,团员们唏嘘不已,甚至觉得有些“胆战心惊”,但不可否认的是,这种“突袭战”的训练思维很适合民间艺术团。

为了适应这种特殊的演出节奏,所有团员都得时刻“在状态”里,还需要不断求新求变。

“一开始我唱功很差,在文艺专职老师施兴娟的指导下,我唱得越来越自信,比赛成绩也越来越好,气质、心态和性格都有了很大改观。如今,我自己也成了团里的越剧老师,一个个好苗子从我手里成长起来,比自己表演还开心。” 2004年入团的金雪珍感慨地说。

第一批入团的金雪珍,如今也擅长金派、王派、傅派的多个折子戏。“这个月,我将带着戏曲作品《记得那年清水塘》去北京参加比赛,之后也希望这个作品能成为团里的新剧目。”

团里戏曲协会会长张燕,曾获得过萧山首届戏曲票友大赛的金奖,一年少说也要演个三十多场。“社交平台经常有名家的新戏可学,我会先跟着原唱咬字,练得差不多了再配合伴奏唱,有机会还要找专业老师去扣细节,只有这样才能不断提升自己的唱功。”

戏曲协会的高梦蝶,是安徽人,擅长黄梅戏《天仙配》《女驸马》,在朋友的推荐下,于2018年加入艺术团。“记得第一次上台演出是在红山村,唱的黄梅戏选段,当时非常紧张,手心都冒汗了,后来演得多了,就适应了。最近正在挑战黄梅戏《路遇》选段,争取成为自己的一个拿手新剧目。”

舞蹈协会的罗丽,曾是三峡移民,2000年移居南阳赭东村。她进团5年,是个多面手,会跳舞,还会农民画。如今,各村要参加舞蹈类大赛,都少不了请罗丽来编舞。

34岁的高森炯,也是身兼多职,魔术、主持、快板和唱歌。为了精进魔术技巧,他今年还去杭州看了刘谦40周年魔术巡演。“最近半年我都在研究古彩戏法、鸳鸯棒、罗圈线彩、六连环等传统表演技艺,希望能给观众带去耳目一新的节目。”

正因为所有的团员心中有观众,立潮艺术团才会有不竭的生命力。

“我们做艺术团就是做群众文化的,原先叫热爱,现在叫做有追求。未来,我们会坚持‘两条腿’走路,一条是走好群众路线,要到南阳农村采风,获取第一手表演素材,关起门来做好南阳特色文艺作品的创作,一条是鼓励优秀的演员走相对专业的道路,通过接受上级专业老师培训和比赛来提升。”

孙健峰是这样想的,也是这样做的。

多年来,围绕南阳街道的中心工作与主要任务,立潮艺术团先后完成文艺赋美、迎亚运、迎数贸、文化走亲等主题巡演,并代表南阳参加区级各类文艺比赛和活动斩获佳绩。如今,在街道多措并举推进文艺团队“三团三社”建设的背景下,艺术团成员积极融入,在其中担任骨干成员或艺术指导,持续带动南阳村社文化活动开展和文艺形式的拓展。

前阵子,由国家一级演员、中国戏剧梅花奖得主舒锦霞老师带领其团队精心策划和组织的“萧然湘湖情·红歌唱强音”雅集活动,立潮艺术团的演员也同台献艺。

对于立潮艺术团,舒锦霞表达了美好的祝愿:“希望通过湘湖越苑这一平台,能让立潮艺术团戏曲协会的演员们尽情绽放自己的才华,继而有机会迈向更为广阔的舞台。”

“对当代乡村社会而言,艺术无疑是凝聚人心和压实文化的主要凭借。政府部门要在广袤的农村大地,为各路文艺人才搭好台子,吸引他们聚到一起干。这样,乡村文艺育美工作才能迎来繁花时代。”

据南阳街道宣传委员杨健儿介绍,今年以来,南阳各类群众文艺活动风生水起,不仅开展了钱塘江·竞潮半程马拉松、全民健身广场舞大赛、村BA等群众文化体育赛事,还提升了南阳记忆展陈馆、南阳城市书房,通过每周举办5至6次面向全龄段的惠民文化活动,助力“15分钟品质文化圈”全覆盖。

一个繁盛的立潮艺术团,或许只是南阳文艺赋美的一个缩影。

未来,南阳还将进一步助推高雅艺术与群众艺术的共生与融合,积极构建平台、融合资源,提升乡村全民美育的高度。