文/ 阮骏琳

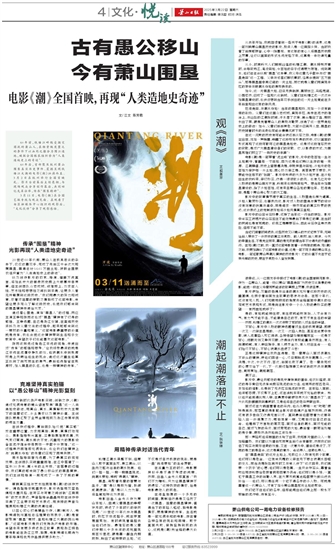

很幸运,从一位朋友手中接过了电影《潮》的全国首映观影券。作为一名萧山人,能看一场以萧山“围垦造田”为历史文化背景的电影,能把一段在父母辈耳熟能详的故事搬上荧幕,我很自豪。

影片伊始,灰暗的色调与汹涌的潮水充斥着这段历史的沉重基调,也预示着后面发生故事的悲凉与沧桑。在那个年代,还没有无人机,人们无暇用俯视的角度去诠释画面中潮水的壮观或艺术表现形式,而是向往影片中一个小人物的最朴实的愿望——有两亩地就够了!

是的,有地就能种庄稼,有庄稼就能吃饱饭,人才会有力气,有力气才能干活,才能建造自己的家,有家才有生活的希望……然而,钱塘江的潮水一次次冲毁了那时的人对生活的希望。

不甘心,影片中人物的眼神透露着对生活的极度渴望,即便一次又一次倒在垦堤前,一次又一次陷入危险,甚至在迷雾中走散,误入泥潭陷入死亡漩涡,各种绝望处境接踵而至……还是不甘心,闭眼片刻又睁开双眼,仿佛体内有股能量油然而生,有人向潮呐喊,有人伸出援手,有人倾尽全力,有人付出生命……他们始终不甘心,不甘心被潮水击退了斗志!

正是这种精神让我热血沸腾。老一辈萧山人面对浪潮永不低头的精神,使他们团结一心,终日脚踩泥泞与潮搏斗,一次决堤,十次,十次不行,百次,后面也数不清了。老一辈未完成的心愿交给下一代,下一代接过指挥棒又尝试新的方法与潮搏击,周而复始,潮起潮落。

潮不止。

影片中,最让我感动的是姚安濂饰演的福伯,他衣衫褴褛,年迈的身子骨已无法承受搬石挑泥的体力活,他饲养的那匹老马,亦如他的缩影,也是到了无法扛石拖泥的岁数。在年轻人面前,他深感恐慌,不仅帮不上忙,还在消耗本来就不充裕的粮食。所以他只能起得比别人早,在晨雾中敲锣动员大伙“围垦去了”,在大伙饥肠辘辘饿到晕厥时,又是他将自己的老马贡献出来。

面对还在大锅里冒着泡的马肉,他浅浅哽咽一句“吃吧”便转身离去,那落寞的身影配合影片的色调产生强烈共鸣,仿佛还有很多告白又仿佛无言以对。直到最后他都想着为这群年轻人出一份绵薄之力,哪怕饱餐一顿,又哪怕付出自己的生命。他唱起了方言版的莲花落,面对汹涌的潮水,面对无能的自己,面对飞掠的乌云,面对荒芜的大地,最后看一眼苟延残喘的身子骨,便毅然决然地向江深处走……

那一声轻咳他将肺里的水呛了出来,我和影片里的众人一样如释重负。我们都以为福伯死而复生后终会有善报,然而我们低估了现实与美好结局的反差,又在一次意外中,福伯还是没了,不同的是之前是自杀,这次是真的意外。命运弄人,结局也弄人。

在“围垦造田”的这片土地上,无数位小人物有无数个故事,他们可以是老金,一位饱受风霜的父亲在月下思念被潮水吞噬的女儿,而当决堤抢险离开时又与爱人许下“这次回来,我们再要一个孩子”的心愿;他们可以是老高,一生只会炸石头,靠着省吃俭用存钱想给老娘看病却因意外丧命;他们可以是小妹,一直忙于围垦工作的后勤人员,在大雾天就算迷路都要为前线送去补给……他们,可以是任何一个记不得名字的小人物。可就是靠着这一代萧山人,才有了如今萧山围垦那片土地的繁华。

我们记不住他们的名字,但却能闻出他们身上那一股永不服输的泥泞味,传承至今。