■文/ 陈志根

萧山历史悠久,人才辈出,名人众多,因而境内历史名人墓也较多,其中也不乏不葬于故土的。唐代著名诗人贺知章、近代首任浙江都督汤寿潜、中印友谊的民间使者魏风江就是三例。这三座萧山境外的萧山历史名人墓,蕴含着厚重的文化,需要乡人们关注、了解和宣传。

江苏苏北的贺知章墓

贺知章(659—744),字季真,自号四明狂客,越州永兴(今萧山)人。少时即以诗文知名。唐证圣元年(695)制科进士,初授国子四门博士,后迁太常博士。开元十年(722),由丽正殿修书使张说推荐入该殿书院,参与撰修《六典》《文纂》等书,后转官太常少卿。十三年(725)为礼部侍郎、集贤院学士。后调任太子右庶子,充侍读。二十六年,调任工部侍郎。不久,迁太子宾客、银青光禄大夫兼正授秘书监,因而人称“贺监”。他身经几代君皇,均身居高位。他还常与张旭、李白饮酒赋诗,切磋诗艺,时称“醉中八仙”,又与包融、张旭、张若虚等结为“吴中四士”。

天宝三年(744),贺知章因病恍惚,上疏请度为道士,请求告老还乡。玄宗御制诗以赠,赐鉴湖一曲,还特意安排他的儿子贺曾,做会稽郡司马,以便在身边侍奉;皇太子则率百官饯行。贺回山阴五云门外“道士庄”,住“千秋观”,不久离世。唐肃宗称其“器识夷淡,襟怀和雅,神情志逸,学富才雄,挺会稽之美箭,蕴昆岗之良玉”。赠礼部尚书。

贺知章诗文以绝句见长,写景、抒怀之作,风格独特,清新潇洒。其中《回乡偶书》两首,脍炙人口,千古传诵。今存诗二十余首。

贺知章逝世后,家人将他葬于山阴县城东南的九里山(位于现绍兴南郊),墓在山巅。清代西吴悔堂老人(德清徐承烈)所撰的《越中杂识》载:“贺秘书监贺知章墓在府城南九里,因名九里山,葬在山巅,乡人呼为贺墓”。

755年,安史之乱发生,社会动荡。贺知章的后裔避乱千里,流落至江苏苏北的丰县和沛县边境。为了让后世知其根脉,贺氏后裔在今欢口镇贺堌集西北构筑了贺知章空墓。(贺知章的父亲贺默曾任徐州刺史,丰沛县唐代隶属徐州管辖。)丰沛土地肥沃,历来有“丰沛收,养九州”之说。贺氏在此居住后,发展很快,名声远播;同时,加上皇上怀念贺知章的旧情,故于唐德宗贞元十六年(800),赐名当时贺氏居住的村庄为贺堌集。村名沿袭至今。

尔后,相继建起了贺堌寺、玄帝庙、观音庙、关帝庙等。贺知章墓地林木茂盛,松柏苍翠。每年清明、冬至,贺氏家族几十人乃至几百人在此聚集几十人乃至几百人,祭奠他们的祖先贺知章。

桐庐横村镇的汤寿潜墓

汤寿潜(1856—1917),原名震,字蛰先。浙江山阴(今萧山进化镇大汤坞村)人。早岁颖异,以文学见长。清光绪十二年(1886),30岁的他,去山东作巡抚张曜幕僚,开始了他的游幕生涯。十六年作《危言》四卷,主张变法、改革。十八年中进士,入翰林院为庶吉士,后授安徽青阳知县,但到任三月即辞官,入湖广总督张之洞幕。光绪二十二年受聘浙江金华丽正书院山长。

八国联军入侵后,曾游说两江总督刘坤一、湖广总督张之洞实行“东南互保”。三十一年,发动旅沪浙江同乡抵制英美侵夺苏杭甬铁路修筑权的斗争,倡议集股自办全浙铁路,并在上海成立“浙江全省铁路公司”,任总理,清政府被迫允诺集股自办全浙铁路。三十二年,与张謇等联合组织“预备立宪公会”,汤任副会长,成为立宪派领袖人物之一。

辛亥革命后,汤寿潜迅速由立宪派转为拥护共和,完成了其生命历程中最为重大的一次政治转变。杭州新军起义后,被推举为浙江首任军政府都督,人称“布衣都督”。中华民国临时政府成立后被任命为交通总长,未赴任。后积极参与反对袁世凯篡权斗争。1917年6月6日,汤寿潜病逝于临浦镇牛场头汤宅。“遗诫殓用野服,勿称故官,毋讣于在位,丧事惟约,示同齐民”。时北京政府拨给治丧费2000元,委派浙江省省长齐耀珊前来致祭。

1920年12月,其家人根据汤寿潜临终时留下的希望能安葬于阳山之地的遗言,溯富春江分水江而上,将汤寿潜葬于桐庐县中部质素乡阳山畈前的河头上。汤寿潜生前曾到过此畈,并对其景色赞叹不已。此为他朋友滕春楦的私产,滕春楦向他表示:“我这里有大片的山林和田地,任你挑选,只要你看得中意,我就送你50亩。”汤寿潜拒而不受。汤寿潜死后,他的家人再次拒绝了滕春楦相赠之意。最后,家人按市价向滕春楦买下阳山畈的墓地,让汤寿潜安息于此。

汤寿潜女婿马一浮撰写了《绍兴汤先生墓志铭》,曰:“事亲则遗禄以毕养,爱人则损己以成惠,立事则示俭以厉俗”。汤氏墓地文化深厚,作为理学大师的马一浮先生还追慕岳父汤寿潜恩德,在墓旁建有汤庄。抗战爆发时马一浮逃离杭州,避居桐庐县城的迎薰门和汤庄。经马氏邀请,艺术大师丰子恺先生携一家老少十余人,于杭州乘船赴桐庐,在河头上盛氏新宅寓居近一月。他们时常前往墓地祭奠汤氏。

汤寿潜之墓上世纪六十年代被毁。由于汤氏后裔多在国外,四十多年后,在辛亥革命100周年纪念之际,即2011年春,在有关单位和民间人士建议下,桐庐县横村镇人民政府迁汤寿潜墓于阳山大岗之坪。旁有胡泉森所撰的《汤寿潜先生墓志铭》。墓志铭五百余字。高度赞扬汤从主张立宪,更张为拥护共和革命,袁世凯窃国后,策划护国,是中国近代化现代化的先驱。一生“心系国家,志在民生,为民族抗暴坚忍,于私行清风袖襟”,葬于“阳山之原,为富春青山有幸”。

墓志铭最后诗曰:天目巍巍,高山铭贞;富春泱泱,碧水景行。光华斯人,即有后论;丘安阳山,南天光争。

杭州安贤园内的魏风江墓

魏风江(1912—2004),萧山河上镇魏家塔村人。“民国”22年(1933)12月,受印度诗圣泰戈尔的号召,经谭云山推荐、中印学会会长蔡元培批准,进入印度国际大学攻读印度历史文学,成为国际大学唯一的中国学生。1937年大学毕业后,入研究院学习,获文学硕士学位。同年,国际大学的中国学院成立。1937年4月,他经泰戈尔介绍,拜访圣雄甘地,并在甘地的真理学院学习五个月,后到国际大学中国学院任副教授。其间,结识了多位印度独立运动的领导人尼赫鲁等,并追随泰戈尔和甘地为中印友谊做了大量工作。

新中国成立后,他主要在上海和杭州两地从事大学和中学的英语教学工作。改革开放后,我成为第一批新时期的大学生,他是我的英语老师,当他知道我是萧山人后,交往增多,我也多次到他家拜访,参观他设在家中的圣雄甘地纪念室,他给我的多封书信至今还保留着。同时,他为促进中印文化交流,著有传记文学《我的老师泰戈尔》《怀念印度诗人泰戈尔》《我与尼赫鲁一家的交往》《重访印度记》等专著,许多著作出版后,他就送我一本。1987年、1997年,魏风江受印度政府邀请两次访问印度,受到印度国家领导人的热情接见。他为中印友谊作出了巨大贡献,为此,萧山区政协文史委编有其事迹的《恒河黄河交响曲》等。我也写过他的多篇关于他在印度等方面的文章。

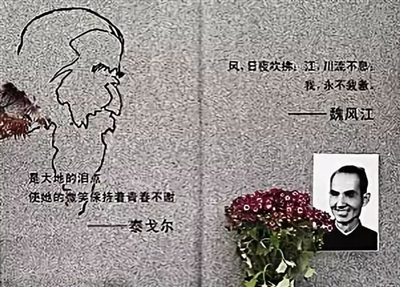

2004年3月5日,魏风江仙逝,火化后葬于杭州安贤园内。他的墓碑别致。碑左边,是印度大文豪、诗人泰戈尔的画像,下面是泰戈尔的两句诗:是大地的泪点,使她的微笑保持着青春不谢。碑的右上方刻着一行字:风,日夜吹拂;江,川流不息;我,永不疲惫。——魏风江。下面是一张逝者的黑白照片,逝者魏风江(1912-2004),终年93岁。墓碑背面写着逝者生平:魏风江先生,萧山河上镇人,原浙江省政协委员、浙江省人民对外友好协会理事、中国南亚学术研究会顾问、原绍兴市越秀外国语学校首任校长。

(感谢贾灿忠和汤寿潜后裔汤祖怡提供汤寿潜墓资料)