打开电脑介绍面塑手艺的前世今生,熟练地给每一个孩子都抹上护手霜,然后分发面泥。这是面塑传承人王世奇老师在萧山授课的第12个年头,也是萧山日报的小记者们第一次接触作为非物质文化遗产的面塑工艺。

面塑,俗称面花、捏面人,是源于山东、山西、北京的中国民间传统艺术。以面粉为主料,调成不同色彩,用手和简单工具,塑造出各种栩栩如生的形象。

作为王派面塑的第五代传人,王世奇通过不断地揣摩和研究,在传统面塑的基础上推陈出新,把面塑课程打造成了一门老少皆宜的兴趣课。例如在题材方面,王老师选择了抗疫“大白”、亚运吉祥物等热点内容,使得课程平添了几分活力。

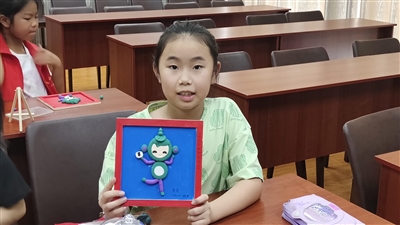

本次活动中,王老师为萧报小记者们选择了亚运吉祥物中的莲莲作为面塑的主题。一切准备工作就绪之后,同学们就跟随着王老师一步一步进行制作。

想要将手中的面泥变得活灵活现还真不是件容易的事。这不,许多小记者在捏圆面泥这一步就犯了难,怎么捏也达不到预期的效果。眼瞧着相同的面泥在王老师的指间腾挪翻飞一阵后就有了精致的外形,大家都不禁发出了赞叹之声。

王老师告诉大家,除了搓圆之外,面塑还蕴含着很多的技巧,捏、揉、点、切、刻,每一个技法都有不同的功能,只有恰到好处,不能着急才能达到最理想的效果。

在王老师的悉心指导之下,小记者们也是渐入佳境,不一会,一个个形态各异的莲莲跃然纸上。虽然没有老师的提示,小记者们自发为自己的莲莲设计了亚运项目,射箭、足球,跳舞等等,好不热闹。可见青少年的想象力是无限的,而传统工艺的继承与发展正是需要这样的想象力,才能让内容更契合时代。

面塑是典型的中国民间传统文化,面塑艺人用手下的一团面泥和一张案堂述说着经典故事,描绘着传奇人物。通过此次课程,在培养孩子们动手能力的同时,积极宣传我国的非物质文化遗产,也让他们更多了解中国传统艺术和传统文化。小记者团后续也将展开更多的活动,走进更多遗落在民间的传统艺术,共赴想象力与创作之约。(文/摄 程文跃)

小记者 沈铭泽 宁围小学405班

7月16日,我们小记者上了一节难忘的面塑课。最精彩的环节莫过于自己制作面塑,我们先在手上抹了点油,防止把有颜色的面粉沾到手上。接下来按照老师的方法去做,但做到荷叶的时候,我做了三次,终于成功了。接着,我再在小木棒的中间戳一个孔,两边画上直线,一朵荷花就做好了。接下来我们还做了莲莲头上的“葫芦”,最后要做手和脚了,手脚步骤一样,都是把紫色的面粉搓成长条状粘上去。我决定给它做一个击剑的动作,两脚分开,一只手往前,另一只手向下,看起来十分神气、威风凛凛!这一节课学习了面塑,我觉得太难记了,于是我决定叫它“面条”和“塑像”!