■文/ 王建欢

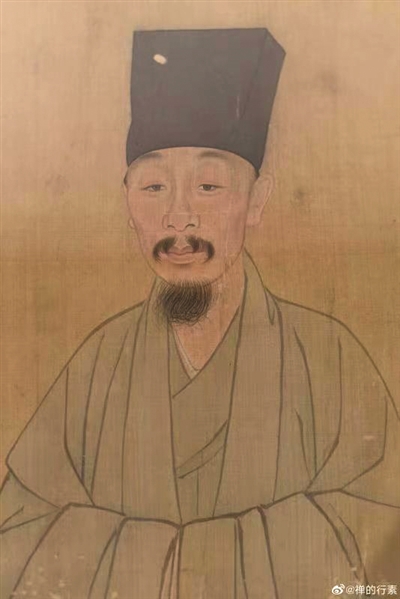

祁彪佳(1602年-1645年),字虎子,号世培,别号远山堂主人,绍兴府山阴县梅墅村人,明代著名政治家、戏曲家、散文家、慈善家、藏书家。著作等身,以《祁彪佳日记》最负盛名。17岁中举人,21岁中进士,曾先后任福建兴化府推官、福建监察道御史、苏松巡按御史等职。

他一生三起三落,崇祯末年的几次任命,几乎都是国难当头,临危受命。曾力图挽救南明危局,在家乡招兵抗清,后知复明无望,自沉于自家寓园梅花阁前水池,留下“含笑入九泉,浩然留天地”的绝笔诗,终年43岁。萧山来裕恂在抗日战争期间写有《怀祁公彪佳》一诗,以鼓舞国人的抗日士气。

崇祯十年前后,浙东地区旱灾与瘟疫不断,辞官在家的祁彪佳,以一个士大夫和旧官员的身份,怀着家国天下的情怀,自发在山阴县与邻县萧山风餐露宿、没日没夜地赈济,并编撰《救荒全书》。该书实用价值非常高,相当于如今的应急预案,对当时的救灾防疫起到了很好的指导作用。

明朝末年,自然灾害连年发生,各地纷纷爆发农民起义,山海关外的女真族虎视眈眈,与明王朝分庭抗礼。面对这内忧外患、民不聊生的国情,卸官在家的祁彪佳,每日忧心忡忡、寝食难安,特别是家乡山阴县与周边县发生了严重的旱情与瘟疫,崇祯十四年正月,他挺身而出,自告奋勇做了一名赈济救援队领队。

据《康熙萧山县志》记载:崇祯十四年,由于“疫疠”“大旱”的原因,萧山城乡许多百姓在正月里就没有米吃了,由于“米价涌贵”,饥寒交迫的民众,冒着“饿死不如犯法”的风险,奔向富裕人家抢米。到了五六月间,萧绍地区发生了严重的瘟疫与干旱,而田地里的农作物尚未成熟,青黄不接……

到天乐乡赈济

祁彪佳有记日记的习惯,三百多年前绍兴府及所属县的一场持续瘟疫与旱情带来连年饥荒,这些灾害事件记录在他的日记里,让今人得以知晓当时的灾疫有多么严重。

明崇祯十四年(1641),农历五月初五,祁彪佳在山阴县的柯山西垞(今柯桥区境内)登记好因瘟疫死去的人数,并把掩埋尸体的事情交给当地一座寺庙的主持,给足了埋葬费用后,就与几位地方官员一起来到山阴县的天乐乡赈济。

“初六日抵石柱头(今进化镇天乐村境内的自然村)之麻溪庙……一望莱芜(指荒芜),耕种者几于绝迹,久旱之后,沙土扑面,两公祖(对知府以上的地方官的尊称)忧心如焚。回,与陈公祖舆中共议修堤浚池之法。天乐之荒固系天时,亦半因人事之不修也。抵肇家桥(今进化镇天乐村境内的自然村),乃诸暨通衢,向来市肆甚盛,今有阖户无人者,所见道旁,多鸠形鹄面”。

这一段日记记录祁彪佳及地方官员一行来天乐乡的石柱头、肇家桥赈济,看到的是田地一片荒芜,田间耕种的乡民几乎没有。长时间的旱情,风一起,沙土扑面而来。两位公祖看到后,十分地焦急。回来后就与陈公祖商议修筑堤坝及深挖池塘等事项。并感慨:要说天乐乡发生这么严重的旱灾,一半是天灾,一半多是人为不修水利。到达肇家桥,这里原是去诸暨的大道,历来商贸繁盛,可是今天看到大多数人家,闭门无人和因饥饿而身体瘦削、面容憔悴的路人。

祁彪佳在日记里记录了这段经历和感想:到达等慈寺,晚上住在寺内,一大早起来,我看到穷困的人太多了,可是自己所带的银两又不多,于是向当地的友人借贷。还有华、葛两位好友给我准备了“四百封”银两,并彻夜分发到户,等造好了全部的饥民册簿后,累得已是筋疲力尽,于是倒头就睡。几位当地的友人,不忍心我这么劳苦,半夜的时候还来感谢。

初七日的这一天,当地的饥民都来了,由两位公祖坐观压阵,我点着名字发放赈灾款,每个人得到二分银两,看到一个个都是贫病折磨的人,真的像是画家吴道子笔下的《地狱变相图》场景一样。没有领到钱款的人,由华、葛两位代为补上,中间没有发生分配不均的事端。于是起身挑着担,行走了十里的路程,从大岩山岭经过,当时看到的山景:新生之竹遮蔽日光,潺潺溪流在左侧经过。同行的陈公祖很是欣赏,说这山中的景色,有点像余杭的径山景致。

再走了几里路后,在一座古庙里小歇了一会,就到了欢潭,田会伯和几位儒生来迎接,并在田氏宗祠里吃的饭。自从赈济以来,到各村子里去,因是闹饥荒的年月,村子里拿不出一茶一果招待我们,一路上都是饥肠辘辘的。而在欢潭,田封翁拿出了水果与糕饼招待我们,于是我们就不客气地吃了起来。这时有一位村妇向我们哭诉,被本族的伯伯所欺压,于是毕公祖作主批了家族中的田地给她家,并由县丞进行调解。接着来了几位饥民想要救济,毕公祖分别给了他们每人十文钱。

在桃源临浦施粥

“再以肩舆至江口,相对即萧山之桃源乡(现浦阳镇境内)也,桃源诸友来晤……厂(指施粥的场所)设于新庵,王金堂、举孝廉(郡守或县令向上级推荐因孝顺父母亲、廉洁克己而出名的人)同两文学来迎。土人言陆路抵临浦近,乃舍舟,至茅山关望麻溪坝(现进化与临浦交界处),共相度天乐出水之处,思以救其旱深之苦,而未有定画也”。

这一段日记说的是:再用肩挑着担子到了浦阳江的渡口,对面就是萧山的桃源乡了。桃源乡的几位朋友来与我们碰面,经过商定,就把粥厂设在新庵里,于是由王金堂、举孝廉和两位儒生来迎接我们。当地人说,桃源到临浦还是走陆路方便,于是就放弃了坐船的打算。到了茅山关(现临浦境内的茅山闸)就可以望见麻溪坝了,这个地段是山阴天乐乡和萧山临浦镇水源流向西小江的出水口,思想着这里的水坝,假如能解救当前的水旱之苦就好了,但自从建麻溪坝以来,两地村民有关坝闸的开与闭一直有纷争,因此没有定下具体的治理方案。

祁彪佳在日记里继续说,从欢潭到临浦,一路上的水利设施修治得比较好,禾苗遍野,天乐之地的欢潭、临浦可以略微称得上是乐土了。到了临浦已是日暮时分,有儒生来见我们,为了安排施粥的地点,合计着山阴、萧山两县的村子一起办粥厂,有人想私自分开,但被两位公祖大声呵斥而没有得逞。到了傍晚,到另一个村子去,本来想走水路,找了船只,因河水较浅不能通行,于是随行的物件仍然用肩挑,在淡淡的月光下,我们行走在田间的小路上……

祁彪佳是一位积极的入世者,即便退隐乡间,仍然不忘黎民百姓的疾苦,遇到灾疫的年间,想方设法调动发挥地方官员、乡间士绅、僧侣等民间力量,一同参与救灾抗疫。凡是发赈济款、办粥厂、施药等事项,他必亲自到场审定、安置。凡是因病疫死去的遗体必须深埋事项,他都一一交代清楚。同时代的文学家张岱,曾作《丙子岁大疫祁世培施药救济记之》一诗,赞扬祁彪佳亲力亲为的施药救民事迹。

编撰《救荒全书》

萧绍地区在明代是富庶之地,但到了崇祯末年,水灾、旱灾、瘟疫等灾害频繁,导致大量百姓饿死、病死。祁彪佳一边忙着筹集粮食与资金,一边将古今救灾措施归纳总结起来,编了一部行之有效的救荒书籍作为应急处置的指导书。

他见缝插针、夙兴夜寐地忙着编撰。经过历时一年的收集和撰写,一部汇聚古今及自己救荒经验而成的《救荒全书》完成了。这部全书,可以说是一部救荒的“大百科全书”,是明代处置灾疫的应急预案,内容丰富,措施详细,是以救荒处置集大成的书籍。

全书涵盖了灾前防御储备、灾中救济应对,灾后奖赏分明等各个具体环节,集中体现了明代未雨绸缪的救灾思想,及灵活多样的救助办法,并注重发挥地方官员与民间的各方力量。在赈米、捐赠银两数量中,做到款项的收支、物资的分配去向公开透明,这对于当代的抗击疫情与灾情中,仍然有着现实的意义。

为了避免各村庄无计划的办粥厂,可能造成饥民大批涌入,发生人员相互拥挤,瘟疫相互传染,书中建议发动由寺庙中的僧人,挑着粥担走村串乡地分施,还有在多个村庄分散设立粥厂等灵活多变的方式方法进行赈济。

由于疫灾流行期间,感染人数较多,有的死于道路上,往往无棺埋葬,尸骸暴露,假如不及时埋葬,疫情很容易扩散。为了避免大规模疫情暴发,祁彪佳置办义冢山,托僧侣监管,并负责埋葬,要求埋葬深达五尺,必须用厚土掩盖,在日记有“责成于某寺之主僧,埋不深、掩不厚者,挨日察究”字样。

在灾前赈济与灾后补救的措施中,祁彪佳提出许多主张,认为救灾必须求速,赈灾切勿迟缓。为了防止救灾中的贪腐与懒政,他提出了严格的“巡察”制度,还作出一系列措施,要求赈灾需要灵活变通,防止在灾年中米价飞涨等事件发生……这些思想既是祁彪佳在实践中的经验总结,也是传统救荒思想的进一步升华。