■文/ 记者 王美琳 通讯员 来佳敏

摄/ 记者 郭立宏

一座城市的烟火气,总与食物联系在一起。而那些生动、鲜活的酸、甜、苦、辣、咸,在农贸市场总能找得到。

萧山农贸市场,承载了市民一日三餐的记忆,氤氲着一座城的烟火气。

起个大早,去市场逛一圈,给蔬菜瓜果“号个脉”,听几句摊主们的谈笑行话,再还个价,给小朋友买份荷花糕,带盒酥鱼下下酒……

一圈下来,满载而归,晨辉灿烂,萧山人的一天也才刚刚开始。

甜糯:蒸笼一开“仙雾”漫 老底子蒸糕飘香三代

早上七点,天蒙蒙亮,长山农贸市场黝黑静谧的巷子里,一家红色招牌的“惠立蒸糕”铺子里头先亮起了灯。

里头热,外头冷,店铺的玻璃上雾蒙蒙,但还是能看得清上面的字——荷花糕、印糕、青团……老底子糕点名称似乎提醒着,这当家人手艺不简单。

“惠立蒸糕”当家人丁惠玲,正和老公忙得热火朝天,夫妻俩颇有默契,丈夫烧水、通电,又摆出新制的桂花酱、豆沙酱、芝麻酱。

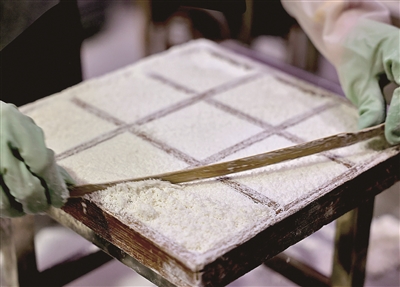

丁姐抓起一把雪白的米粉,放在圆筛子上,熟练地摇晃起来,案板上瞬间下起了扑簌簌一场雪。木质糕框上装满了米粉后,她又拿起一把尺子模样的刮刀,细细刮平模具中的多余米粉。

接着就是放酱料。这一锅是豆沙,下一锅是芝麻。“豆沙都是我们自己磨的,芝麻也好吃,香喷喷、微微甜、不腻人,都算是我们店的招牌。”

丁惠玲摇着粉,盖上馅料,“哐哐哐”地敲上印版模子,一块印有特殊图案的印糕应声而落。最后,用特制的薄刀把整块大糕切成小份。至此,算是“告一段落”。

丈夫递给她条毛巾擦汗,开口道:“你休息下,剩下的我来。”

“哎呀,你赶紧去看看蒸笼水好了没,等下客人要来了。”丁惠玲手上动作不停,眼睛一刻不离,嘴角却弯起笑意。原来是最近接了几场婚宴订单,夫妻俩每天都要忙到后半夜才能做完。

在萧山的习俗中,结婚、满月、做寿、节庆祭祀,都要用到蒸糕。糕,谐音“高”,代表步步高升,印有各种吉祥图案,故而也叫“印糕”,寄托了人们美好的祝福。在三十多年前,萧山老一辈常将蒸糕泡成糊状,作为婴幼儿营养的补充,现在口味越来越多,“惠立蒸糕”就创新推出了抹茶、巧克力、蛋黄的,老少咸宜。

加盖、上蒸,趁着空闲,丁姐终于能歇上一歇,喝几口水。

“我家做这行有三代了。小时候围着灶台案板,看爷爷做、爸爸做糕,我也学着做。”回忆起小时候,丁惠玲眼睛微亮。19岁的时候,她正式开始学,第一步就把她难倒了,“摇筛子是个体力活,刚开始老爸得帮着我把筛子吊起来摇,省点力气。后来力气大了,也越做越熟练了。”

丁姐老公接过话茬,“我们一起做了淘宝店,专门做印糕、青团之类的老底子糕点,越做越好,都做到了皇冠店铺!”2020年遇上疫情,生意不太景气,“惠立蒸糕”店铺也遭遇了小危机,后来在供销市场公司公平、公正、规范的市场经营管理和协助下,搬到这边来,生意慢慢又有了起色。

20分钟到,白雾缭绕里,第一屉蒸糕出蒸箱,小店也迎来了最早的一批食客。

“丁姐,我昨晚定的印糕。”食客颇为熟络地打着招呼。或许是萧山人口味“执拗”,固执地好这一口,又或许是离乡的人们,喜用食物来缩短他乡与故乡的距离,小店的客户很多在外地。

今天的客人亦如此。在广东打拼多年,他最魂牵梦萦的,还是小时候那一口糯米香,迫不及待接过来咬上一口,被烫到了还赞不绝口:“哎!就是这个味道!”

长山农贸市场留下的老味道里,除了丁姐的蒸糕,还有长山倒笃菜、本地臭豆腐、清汤鱼圆……供销市场公司尽力助力品牌建设,宣传推广,让这些传统店铺得以稳定经营、传承技艺。

干久了,丁惠玲也觉得自己有了一份责任。“我们也不求生意特别火爆,只要能留住这一份老底子味道,把爷爷、爸爸的手艺传下去,就蛮好。”

咸鲜:香肠年年香 无酒也成席

“冬腊风腌,蓄以御冬”。每逢年关,来灌装新鲜香肠的市民就多了起来。

走进红山农贸市场,远远就望见,一排排红白相间的香肠高高挂起,或长、或短、或甜、或辣,香味扑鼻。

红山农贸市场建于1999年1月,已经有20多个年头了,如今,蔬果新鲜、管理规范的市场已逐步成为周边居民必需的生活网点。

猪肉摊主高德福今年54岁,已经灌了20多年的香肠。

“小时候看爷爷做香肠,现在跟着姐夫一起做。”高师傅说,离过年越来越近,来灌香肠购置年货的客人们也变多了,“有的人做几千块,有的人做四五百块钱,都有的。”

看着高师傅灌香肠,算是一场视觉上的享受。老高的刀功,稳、准、快,利落割下一块新鲜的夹心肉,三下五除二切成几条,然后进绞肉机,绞成粗条,用白酒、盐、白糖等调料搅拌、腌制。高师傅透露,10斤肉兑上1两7左右的白酒,蒸出来最香。

接下来就是灌肠。只见他熟练地将肠衣的一段套在机器口,倒肉,边灌边捋顺肠衣,以免肠衣破裂,灌好后,细线先系两头再捆成中间,这样,一根香肠就制作完成,整个过程一气呵成,有种看李安导演的电影《饮食男女》里朱大厨处理鱼片的既视感。

一旁等待的李先生告诉记者,自己一直在红山农贸市场买菜,也一直在这里灌香肠。“这里的肉很新鲜,自己挑选,现场也能看到香肠灌制过程,口味咸淡也能调整。蛮放心!”

接下来,就交给时间。“这段时间对天气有要求的,天气要干燥,太阳要大。不能太热,否则容易坏;下了雨就要赶紧收进去……”高师傅每次都会仔细叮嘱顾客,“等个十多天,香肠差不多就好了,蒸熟就能吃。”

灌制好的香肠高高挂起,等待阳光、风力,带走水分,调试气味分子的比例,直到将咸、甜、醇的风味融合得恰到好处,年也差不多到了。深吸一口气,醉人的香味充盈鼻腔,轻咬一口,瘦肉不老,肥肉不腻,是年味,也是幸福的味道。

酥脆:湖白染上黄金色 酱汁一勺鲜掉眉

在萧山餐馆吃饭,冷盘大多有一味酥鱼,肉鲜嫩、酱微甜,配一口老酒,就白米饭,都很有滋味。

但要说最老底子的味道,还得回到农贸市场去寻觅。

“滋啦——”每天早上天刚蒙蒙亮,宁围农贸市场的“酥鱼小姐姐”档口,第一锅酥鱼已经开炸。

店门口已经围了不少“吃货”,踮着脚瞧老板炸鱼。玻璃橱窗里头,整整齐齐码着几个款式的吃食:秘制酥鱼、椒盐里脊、鸡柳,还有草鱼片。

“要新鲜的草鱼现切,每条鱼的重量在3斤左右,然后切成 3 厘米左右的一块,太小油炸容易碎,太大鱼肉不够Q弹,比较考验刀工技巧。”老板边解说边看锅,本是鲜嫩雪白的鱼块下了油锅,渐渐染上一层焦脆的金黄。

“三四分钟差不多就可以拿出来,然后在秘制酱汁里浸几分钟,就可以吃了。”老板张娜端出一盘金灿灿的酥鱼,撒上碧绿的葱花,看得人食指大动。

“她家油温掌握得刚刚好,外皮焦酥、里头鲜嫩;酱汁也好吃,甜醋口,咸淡合适,越嚼越有味道,香到昏头呀!”李女士跑遍了萧山几大市场,这家算得上她心中的“米其林三星”,每次都要买些吃,“老板!要两斤酥鱼,带回去给家里人下酒。”

常逛农贸市场的人都晓得,这里是个微型人情社会。

当小农户遇上经验丰富的主妇,少不得你推我拉、斗智斗勇,买几斤小龙虾也要货比三家;老板们有套“让利”的哲学,买一袋子茄子,可能附赠一小把香葱;炸锅、糕点铺子,可以先尝尝味道,觉得好吃再买;若是聊得投机,以后就认准了你家——比起在大型商超快捷式、任务式购物,来农贸市场采购,每天都有新乐趣。

顾客李女士也深谙这个道理。

跟老板交代了两斤酥鱼,她就开始逛起来。油亮亮、深枣色的是酱鸭,“肤白貌美”的是茭白,香葱带着露珠和泥土,红润饱满的是西红柿,新鲜水灵的是蒿菜……一圈逛好、买好,酥鱼也好了,开开心心拎着回家。

“酥鱼小姐姐”店主张娜说,自己过去是一个全职妈妈,四年前在杭州萧山供销市场开发管理有限公司的推荐下,学习了酥鱼的做法,开了这家店,边学边做,从刚开始的小店做到了品牌加盟,目前已经开了四家分店。

“市场管理人员很给力,比如经营模式、推广宣传,有困难有需求很快就来帮忙解决。”张娜笑着说,“现在店里也有员工帮忙,平时我也有时间照看小孩,还有一些顾客吃过之后也来问加盟的事情,每天很充实!”

一窗、一格、一灯,越走越有幸福感;酱香、葱香、甜香,钻进市场的人群里,藏进拐角里,也成为萧山人对家乡最深刻的烙印。

记者手记

对老百姓来说,农贸市场的每一次“变身”,都值得期待。

几大农贸市场,都是经过了翻新改造的。比如宁围农贸市场,如今建筑面积2000㎡,设有水产区、豆制品区、蔬菜区、休息区、经营户之家等10多个功能区,摊位79个。过去的随意、脏乱变得干净、整洁、有序,还引进了智慧化管理,可视可溯的大数据管理为环境、食品安全、人流管理提供可靠保障……

规范服务,创新模式,优化服务管理。不仅如此,杭州萧山供销市场开发管理有限公司还致力于推出萧山本味,帮扶萧山传统美食经营商户,将历史文化元素融入到农贸市场的光影、气息里,融进商户们朴实的笑容里。

如今,农贸市场从旧到新的改造升级,越来越有智慧惠民便民的“高颜值”;老味道历久弥香,探店人群里,多了不少年轻的身影。

接下来,市场公司还会深入挖掘、整理好萧山特色美食资源,为其摊位提供稳定 、优惠的经营场所,同时也将积极创新产品与包装,与现代餐饮潮流相结合。相信不久之后,萧山的老味道将飘香到更远的地方。