■文/摄 记者 何可人

时代变迁,初创于20世纪五六十年代的萧山“三大厂”——杭齿、杭发、杭二棉,或破产、或转制、或重组、或改革,有的曾荣耀,有的仍与时代同行。“三大厂”留下萧山几代人的生命印记,见证了萧山半个多世纪的城市巨变。

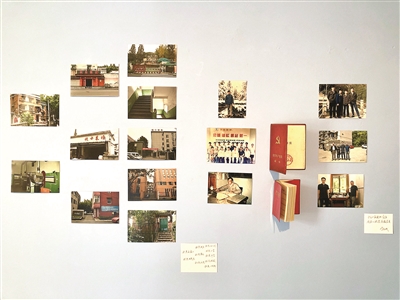

近日,由本报摄影记者、中国摄影家协会会员范方斌历时3年多拍摄的《三大厂——城市影像档案》正式面世,与此同时,以书中作品为主,集合了“三大厂”丰富实物史料的同题展览,在湘湖畔高帆摄影艺术馆亮相,引发了无数萧山人特别是“三大厂”职工的“回忆杀”。

拍下就是历史

无论出书,还是办展,老范笑谈,这一切原本都在“计划之外”,只因自己对纪实摄影的钟爱,有了平时的不断积累,便成了“顺理成章”。

最初的缘起是看了贾樟柯导演的电影《二十四城记》,片中一家国营老工厂及几代职工的命运,让他仿佛看到了身边老国企的影子。

他最先想到的就是杭齿。“当时,杭齿有个搬迁的消息,我就想不妨趁机做一次深入的纪实拍摄,留下它在萧山城区最后的记忆。”

其实,在老范心里,对于杭齿也是有许多记忆的。“杭齿是我父亲工作过的地方,也是我从小就很熟悉的地方。”回想起从前,他的嘴角微微上扬:“在那个年代,我们住着厂里分配的职工宿舍,夏天到了,有棒冰、汽水、西瓜,冬天来了,有牛肉,还有雨伞等各种福利分发,用现在的话说,可有幸福感了!”

带着满满的回忆,老范于2018年4月开始,利用碎片化的时间投入拍摄。一直拍到了第二年的三四月,此时,他又“赶上”了原杭二棉家属区棉北里实施房屋征收。

对于杭二棉,老范同样有不少回忆。“我有三位阿姨都是杭二棉职工,棉北里也是我小时候寒暑假的一个‘根据地’。记得有一次,我去杭二棉大会堂看了一部电影叫《神秘的大佛》,当晚睡在棉北里的大阿姨家,结果因为电影看得太投入,做梦惊醒了,发现自己居然在床底下的西瓜堆里。”看似稀松平常的事,却是老范难以忘记的美好。

早在2014年,原杭二棉厂房搬迁,老范就曾多次前往拍摄下不少厂区和生产车间的照片。到了棉北里腾房之时,他在完成日常工作拍摄之余,几乎都“泡”在了腾房现场,足足一个多月,他与棉北里的那些老职工们聊着过去,拍摄下他们在这里最后的生活光影。

从杭齿到杭二棉,这些零散的拍摄,激活了老范青少年时代的记忆,也引发了一个中年人对历史,对那些正处于消逝中的现实的沉思。

他萌生了为萧山“三大厂”留下时代影像的计划。

“在萧山人的记忆里,杭齿、杭发、杭二棉被称作‘三大厂’,它们曾是萧山青年的向往之地,是一个时代的标志,是萧山工业发展史上不可忽视的存在。如今,杭二棉早已破产,在城区只剩下毛主席像;杭发已搬去临浦,唯独留下一个地铁站名;杭齿虽然还在,但也有搬迁计划。也许用不了太久,‘三大厂’在萧山城区的影像就将基本消失。作为一名记者、一名摄影师,我觉得我有一种使命,去定格这座城市的印记。”

“拍下就是历史。”这是老范信奉的一句话。

关于“三大厂”的拍摄,一直延续到2021年。当海量的照片铺陈在面前,老范感到自己仿佛走入了历史的现场,游走在时间之河中,能够清晰地看到,一些宏大的东西正从细节中喷涌出来,这也正是他想要留给观者的思考空间。

一张脸就是一个世界

翻开这本厚厚的摄影集,是老范精选后的100个人物与100个场景。

小到挡车工的一个闹钟、一条围裙、一顶帽子,大到宽阔的车间、俯瞰的区域、静立的伟人塑像,还有那孤傲的挖土机、斑驳的墙、生锈的《车间食堂守则》牌子……无不给人以历史的沉思和遐想,一个角落就是一个世界。

从厂长经理到车间主任,从工程师、技师到钳工、铣工,从播音员、主持人到理发师、医师,从电工、车工到校长、教师,从检修工、装配工到质检工、销售员……在这些被聚焦的“小人物”身上,一张脸就是一个世界。

每一段照片配文都很简短,细细品读,却是信息量巨大。

翻看到杭齿职工王一平的影像时,老范是这样描述的:“杭齿厂二代,1974年知青下乡到河上凤凰坞,1976年顶母亲职进杭齿四金工车间做车工,1982年第一届厂办电大毕业,在船研二所从事设计工作,2017年退休后返聘。”在这个人物身上,短短三行字,读出了多少时代留痕。

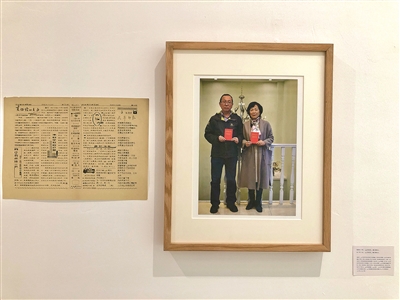

每一张人物照片边上都配有一张场景照片,仔细观察,两者之间或多或少存在着故事。

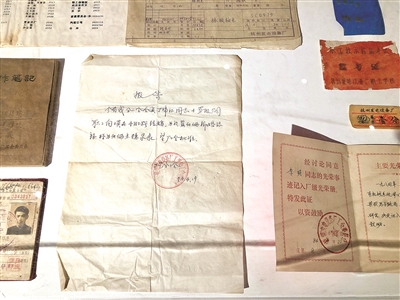

在杭发双职工丁伟江和向瑛夫妻合影的边上,是一张翻拍的泛黄的满是折纹的手写《报告》——这是1994年,厂里的工会为两人结婚时申请在闭路电视上点播录像的报告。老范说,这是他在拍摄时,从当时即将拆除的杭发会堂内捡来的一堆“垃圾”中的其中一件。他如获至宝,几经打听竟还找到了《报告》中的主人公,于是便有了这样令人惊喜的组合。

这样的组合在老范的摄影集中还能找到许多。那些看上去冷冰冰的物件,有了故事,有了温度;那些你不熟悉的人物,更加亲近,更加丰满了。

每一张照片背后,倾注着老范的巧思和心血。

为了表现“三大厂”的鲜明特色,老范在拍摄杭发时,想到了曾经厂里的大型发电设备都是用火车运输,在如今的旺角城还建有一段铁轨。老范经过多方打听,托了不少朋友,费了很大劲才找到了其中一位火车司机柳勇师傅。

如何表现这张人物照呢?老范又是一番苦思冥想。最终,他想到请柳勇师傅坐上地铁,在显示屏提示到达杭发厂站的瞬间按下了快门。他曾经在这里开着老式的火车,如今搭乘着现代化的地铁,这一瞬间,仿佛穿越了一般。

“我的镜头不是讲‘大事情’的,而是聚焦普普通通的‘小人物’的。”老范说,或许从专业角度看,自己的拍摄并不完美,100个人物也大多是通过“人找人”的方式随机选择的平凡人物,但是,他们就如同每一位正在经历着时代变迁的你、我、他一样,是一个时代记忆的载体,也能从中窥见一个时代,是值得被记录的。

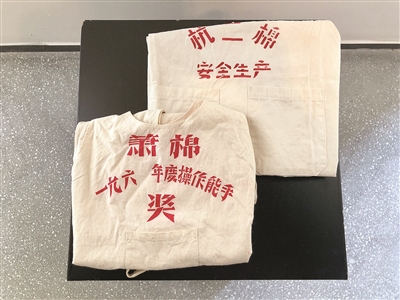

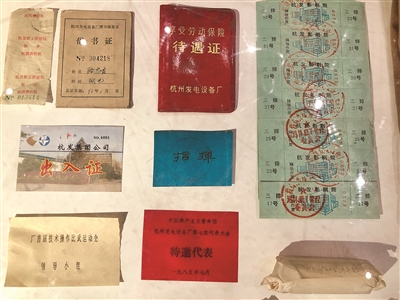

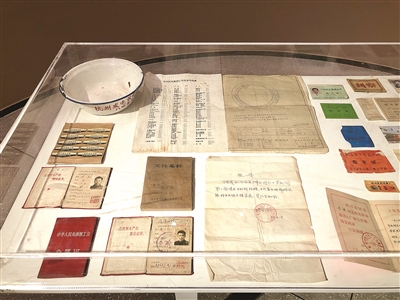

除了丰富的影像,在“三大厂”的线下展览中,还有不少实物史料,多是老范从亲朋好友处四处收罗来的。原杭二棉党委书记、工人路社区首任社区书记、主任张香莲,也是其中一位“友情赞助者”。她带来了不少书籍、资料、工作服等,这些物件都是当年杭二棉破产、转制时,她作为有心人搜集起来,珍藏到了现在。

得知线下展览只持续至9月7日,这位老书记流露出一丝遗憾的表情。“‘三大厂’对萧山的经济社会发展可以说影响深远,真希望展览可以一直办下去,留住城市的印记。”

而老范也有此意。“这些工业发展史上的遗存,是这座城市强大的精神依据。我也在考虑之后将我收集到的实物史料捐给区档案馆,希望它们能发挥更大的价值。”

摄影师档案

“半路出家”的摄影师范方斌

范方斌,1994年毕业于杭州师范学院政治经济系。

读大学时,他就是摄影发烧友。工作后攒够了钱,第一件为自己添置的东西就是一台海鸥胶片相机。

他的第一份工作是外贸工作。工作之余,他记录家乡风光,日月山河,风云花草。直到在书中遇到了“人生的导师”——知名摄影家王文澜,受其作品触动,他找到了自己的拍摄方向。

神奇的是,他在一次“扫街”中拍摄的作品《差距》,获中国第十三届国际影展评委推荐奖。这位评委不是别人,正是自己“神交已久”的偶像王文澜。

仿佛是冥冥之中注定的。

后来萧山日报招聘,他果断选择了应聘,做自己喜欢的事,从此走上“职业摄影”的道路。

纪实摄影,是他一直热衷的。拍摄自己有共鸣的主题,让他觉得作品会更有分量,更立体、更丰富、更有温度。

在同事眼中,他是停不下来的陀螺,不是在拍摄,就是在拍摄的路上。

面对疫情肆虐,辗转500多个村口执勤点,拍摄《村口守护者》;持续20多天,记录下整村搬迁的村庄里100位村民的故事,完成《永远的骆家舍》……

他观察社会万象,一幅幅影像的背后,透着浓浓的人文关怀的温情。

《三大厂——城市影像档案》出版后,他陆续给书中的被拍摄者们送去了这份“厚礼”。对于拍摄对象,他总是怀着深情。