文/南志刚

从20世纪90年代开始,李九伟陆续于报刊上发表诗歌、散文、小小说、报告文学和文学评论近百万字,出版有散文集《慢半拍的人》,诗集《爱的低语》等。她在文学写作上不跟潮,不追风,不趋新,长期坚持自己的人生感悟和文学理解,沉浸于温暖温馨的爱的世界,用朴素真诚的文笔,轻声低语人与人、人与社会、人与自然爱的歌谣。

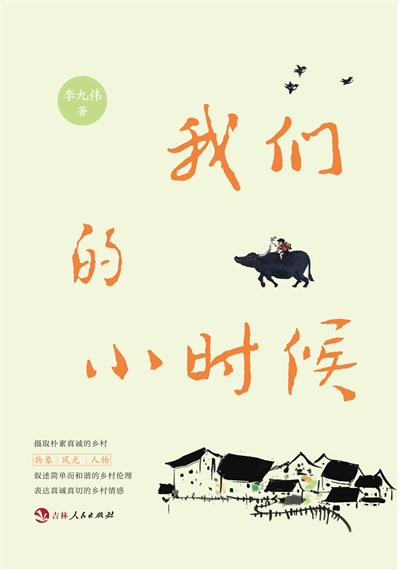

李九伟的家乡在中原大地,与我的家乡关中自然风物、生活习惯、乡村人物非常接近,散文集《我们的小时候》中书写的衣食住行、儿时游戏、庄稼蔬菜、乡村娱乐、乡土人物和方言土语,唤醒我的童年记忆。阅读此书,对于我来说,就是一次温馨美妙的返乡之旅,也是一次回归童年的难得机会。

书中,李九伟坚持了朴素自然的生活态度,享受特殊年代乡村的简单快乐。她善于抓取乡村生活的日常,通过一小段一小段文字,连缀起平平淡淡而又真真切切的乡村生活,反映特定时代中原农民真实生活状态和生存理想。她的本意是追忆个人小时候的亲身经历、所见所闻,但由于真实而朴素的文笔,让这些记录远远溢出个体记忆,而进入特定时代的“客观”记录,具有乡村史料的性质,反映中国当代乡村生活的变迁。

“化肥袋做棉衣里子”是特殊时代农村颇为时髦的衣服,在我的家乡,一般用进口化肥尿素袋子做成夏天单衣,衣服上赫然印刷着尿素字样,微风一吹,呼啦啦,颇为潇洒飘逸。能够穿这样淡薄透气爽朗的衣服,是村长、仓库保管员和到化肥厂拉货壮劳力的“光荣”,一般社员只有羡慕的份。李九伟的乡亲们将化肥袋子做成棉衣里子,自然比我的乡亲们含蓄,但少了许多风光。“窝头杂粮”“野菜也当粮”描写的粗茶淡饭是乡村饮食的常态,最能抗饿的红薯,小时候吃红薯干、红薯面馒头、红薯凉粉、红薯粉条、蒸红薯、烤红薯,以红薯为主食。红薯帮我们扛过了饥饿年代,也落下了慢性胃病。九伟书写的土坯房、大瓦房、红砖房,“接二连三盖新房”是农民的责任,也是宿命,奋斗一辈子,能为儿子盖得起大瓦房作为婚房,应该是幸福的农民;如果结婚时能够置办齐全自行车、缝纫机、手表“三大件”,绝对是富裕户才敢想的。在这样艰苦的生活里,李九伟笔下的乡村伦理依然温馨和谐,亲戚之间、邻里之间、亲戚的亲戚、邻里的邻里,七扯八攀的远亲,在东家长西家短的是非话语中,流露出富有乡土人伦气息的关心,大家相互帮衬着过日子,携手共度难关,也分享着简单的快乐。

《我们的小时候》摄取朴素真诚的乡村物像、风光、人物,叙述简单而和谐的乡村伦理,表达真诚真切的乡村情感。李九伟在叙述每一个故事的时候,都采取平静、平淡、自然的书写姿态,让人物、事态、风物自动走上前台,进行自我展示。作者仅仅作为一个忠实的“记录员”,几乎不进行任何评判,似乎担心打扰了这些安详宁静的田园风光。这既是一种尊重,是一种“倾听人物的声音”的态度,也是一种自信,她相信忠实的记录,带着朴素的力量,带着生活的原生态,牵引读者的记忆和回想。

文贵真诚。子曰:辞达而已矣。历代多以为夫子强调文词达意即可,过犹不及。苏东坡言:能使了然于口与手者乎?是之谓达。将辞达理解为观物、达物之妙。《易•乾卦•文言》云:君子进德修业,忠信所以进德也;修辞立其诚,所以居业也。由是而解,“辞达”不仅为达物,更为达心,达物为妙,达心为诚。此心既可指创作主体的内在心灵,亦可指张载所谓的“为天地立心”。自我之心诚,方可为天地立心,成就“诚”之大者;由人心而文心,达个体心灵之诚,达天地之大,文之大者焉。《我们的小时候》书写真诚自然的乡村伦理,作者对乡村风土人情,一片真诚,记人、叙事、状物均发乎自然,没有夸张变形的情感张扬,没有故作怀旧的相思乡愁,有的是平淡自然的叙事节奏,藏巧于拙的情感表达,在平平淡淡的叙述描摹中,显出真物、真人、真事、真意、真趣、真情。

李九伟有一颗童心。这份童心,发蒙于孩提时代,虽经世事变幻、生活沧桑,不改其心,是为赤子之心,纯净无垢,自然随性。李贽以为童心乃人“最初一念之本心也”,“童子者,人之初也;童心者,心之初也。”《我们的小时候》的“童心”表现在三个层面:第一是童心童趣,对童年生活的追忆,包括“唱过的歌”“玩过的游戏”“动物玩伴”“童年囧事”等,叙述艰苦时代里天真无拘,充满趣味的儿童世界。第二是始终用一颗童心理解家乡的亲戚邻居、风物习俗和乡村故事,对每一个人每一件事都抱有赤子之心,情感自然朴素,笔调平淡中见真情。第三是李九伟对文学有一颗赤子之心,忠诚于文学,忠诚于叙述,忠诚于事项本身的自然呈现,忠诚于朴素和谐的乡村伦理。童心,让李九伟重返“我们的小时候”,致力于“还原”数十年前的乡村原生态,在乡村生活不断被现代性书写“折叠”“穿越”的时代里,虽然寂寞,却弥足珍贵。这,正是《我们的小时候》价值所在。

(本文作者系中国文艺评论家协会理事,浙江省中国当代文学研究会副会长,宁波市文艺评论家协会主席,宁波大学人文与传媒学院教授)