麻溪坝,位于进化镇鲁家村西山嘴晏公庙至茅山闸间,浦阳江西江塘南端,元、明时期是浦阳江改道的重要工程之一。自明成化麻溪筑坝后,坝下山会平原由外洪引发的洪涝隐患解除,但坝上天乐中乡成为滞洪区域,洪灾频发,受害严重。沉冤400多年,至民国初期改坝为桥,为萧绍平原综合治理画上了圆满句号。

■文/图 陈志富 徐以道

麻溪筑坝起因

麻溪,位于萧山进化镇境内,现称进化溪,发源于大岩山东北山麓螽斯岭,即今进化镇吉山。春秋时期,苎麻是织布的主要原料,越人在溪两岸多植苎麻,收获后于溪中沤麻,遂名麻溪。

麻溪自古是西小江的源头,属萧绍平原水系。麻溪出口段是浦阳江下游古河道之一,汇合浦阳江、凰桐江、永兴河诸水,经鲁家凤凰山至茅山间注入西小江,或散漫北出萧山,或借道东流出绍兴三江口,造成山会(萧绍)平原洪涝灾害频发。

东汉,太守马臻创建鉴湖,为保护山会平原和鉴湖湖堤安全始筑麻溪坝。《越中杂识》记载,“麻溪坝,在府城西南一百二十里,在山阴、萧山之间,外邻浙江。江水涨时,常入城地为害,汉太守马臻筑坝以御之。”

南宋时,为解决浦阳江下游河道的灌溉、分流及泄洪等问题,开“碛堰”,导“萧山新江”,探索浦阳江改道事宜。疏导萧山新江,表明峙山至碛堰山段江塘已修筑,浦阳江下游在峙山西北侧故道即被阻截,麻溪出口段成为浦阳江主要流道。

元末至正元年(1341),萧山县主崔嘉讷“筑坝临浦、塞麻溪、开碛堰”(光绪《诸暨县志》),开始实施浦阳江改道重大举措。崔嘉讷筑坝临浦,塞麻溪,是为了减少、控制浦阳江循故道进入山会平原,而开碛堰是为了使浦阳江主流经碛堰山口北出后入钱塘江。

明代,浦阳江改道由绍兴知府主持,多次扩大、凿深碛堰山口,筑坝麻溪。宣德中(1426~1435)有太守某者,相西江上游,开碛堰口,经达之钱塘大江,仍筑坝临浦以断内趋之故道(崇祯刘宗周《天乐水利图议》)。天顺间(1457~1464)知府彭谊续建临浦小坝,创建火神塘,筑西江塘,建议开通碛堰于西江(万历《萧山县志》)。成化太守戴琥(1473~1482)继开碛堰,筑临浦麻溪坝,立《水利碑》记。

碛堰山口施工期间,浦阳江水仍出流麻溪、西小江,主流至绍兴三江口入钱塘江。最后由太守戴琥完成碛堰山口的拓宽、凿深(宽约50米、深吴淞负4米的河床)后,在麻溪出水口浦阳江故道,修筑完成麻溪坝工程,横向拦截浦阳江等及麻溪之水不再流入坝内的山会平原。万历《绍兴府志》记载:“明成化间,知府戴琥营筑(麻溪)土坝,横亘南北。”嘉庆《山阴县志》载:麻溪坝为“明成化中知府戴琥筑。”民国《萧山县志稿》(卷三)记:“明成化间知府戴琥营筑土坝,横亘南北,而浦阳江由碛堰以合浙江。”麻溪坝全长1064米。

麻溪坝的修筑,不仅结束了麻溪东历白露塘出西小江的历史,同样也结束了浦阳江借道西小江出绍兴三江口的历史。对整个山会平原来说,水利形势顿时改观,阻截了麻溪、浦阳江等外来洪水的入侵,不再有外洪泛溢于西小江,侵蚀阡陌农田,危及百姓生命财产安全。原山会平原外洪内涝的局面,发生了重大变化,没有了外洪,仅剩内涝问题。

应该说明,麻溪筑坝时,新河闸新建,郑家塘未筑。如果不筑麻溪坝,则浦阳江洪水还是要从沈家渡一带经麻溪后进入西小江,致水害于山会平原。因此,对治理山会平原来说,当初筑麻溪坝是必要的,并非败笔工程。

麻溪废坝风云

麻溪坝的建成,使得位于其下游的山会平原成了大赢家,但对位于其上游的天乐上、中乡4个都造成了严重的洪涝危害。因此,坝外人强烈要求废除麻溪坝,而坝内人极力主张保存麻溪坝,麻溪废坝风云迭起。

第一次废坝提议 明嘉靖年中(1522~1566),始建猫山闸(茅山闸前身,二洞),替代戴琥久圮的新河闸;并自猫山迤南沿江筑塘20余里,以障江流,成为浦阳江第一道防线(右岸)。

万历十六年(1588),山阴令毛寿南发动各乡村民协力筑成郑家大塘。郑家大塘筑起后,成为浦阳江沿岸的第二道防线,而麻溪坝却变成了第三道防线,对于直接防御浦阳江的重要性相对降低。随即毛寿南有开麻溪坝之议,惜会召不果。这是第一次出现的废坝提议。

同年,萧山刘会提出麻溪坝“加石重建,下开霪洞”,是与山阴毛寿南废坝之议达成的妥协方案,萧山、山阴互利。

第二次废坝策略 刘宗周熟悉天乐乡的自然条件、水利形势以及乡民社会现状,认为天乐一乡为三县之故而受灾,乡民无可奈何,岂知麻溪筑坝其事有不完善的地方,前人决策只顾其一,未顾其二。遂提出补救之策,曰“上策莫如移坝,中策莫如改坝,下策莫如塞坝。”即所谓麻溪坝三策:上策,移麻溪坝至茅山;中策,扩麻溪坝下霪洞;下策,塞麻溪坝下霪洞。

崇祯十六年(1643),刘宗周会同乡学士余煌太史及官宪们捐募银两,实施中策(改坝)。刘宗周改建茅山旧闸,由原2洞改建为3洞,宽均为8尺,增加高度四分之一,达高1丈有余。余煌改建麻溪坝,大广坝下霪洞,由“高广四尺,会加广三尺,高倍之”,将麻溪坝霪洞扩大到高8尺、广7尺,与茅山闸洞尺寸相近,可成倍地增加泄洪能力。

而后,刘崇周、余煌加固郑家大塘,“高三丈,广倍之”。

第三次废坝意见 在清代,麻溪坝及其霪洞和茅山闸又得到进一步的改建完善。康熙二十一年(1682)、康熙二十二年(1683),在福建总督、会稽人姚启圣的倡导下,整修麻溪坝(广洞),“改洞为三,各广六尺”,使由原净宽7尺,增加至18尺。康熙五十五年(1716)五月,决麻溪坝,康熙五十六年(1717),知府俞卿重修麻溪坝。但俞卿修坝,盲不加察,改为2洞,比姚启圣改的3洞要小。道光、咸丰年间(1821~1861),大水频发,坝以外(天乐中乡)一片汪洋,坝以内平畴寸水。引起坝外人强烈不满,要求恢复原状,经府、县严勘,允许再开一洞,但实际未实施。

道光六年(1826),山阴邑侯石同福提出“开麻溪坝泄山水出三江”的主张,这是第三次出现废除麻溪坝的意见。在其倡导下,再次扩建茅山闸,霪洞共3个,各洞宽8尺。

著名学者毛奇龄也主张废除麻溪坝,其《水利议》曰:“麻溪咽,三江绝。”意思是废坝有益于中乡,且大益于3县。

抗英名将葛云飞著《葛壮节麻溪坝始终不慎终于不悟论》,客观评析山会平原水利形势的变化以及麻溪坝的作用与意义及存在的弊端:“独吾乡摒出坝外,溪水莫泄,江潮并冲,永成泽国,盖几化外矣。”他也支持废除麻溪坝。

第四次废坝风云 宣统三年(1911),春夏“患水,今岁尤甚,中天乐尤甚,前后两次被淹没者月余,粒收无望,众情汹汹,咸以塘坝为苦,地处穷僻,呼吁末由。”8月,天乐乡自治会向省会谘议局呈《天乐乡自治会上谘议局请愿书》,强烈要求“麻溪坝亟应拆废”,提出4条拆废麻溪坝的理由。

1912年11月10日,山阴县天乐乡中乡48村代表汤寿崈(天乐乡乡董)、葛陛纶(山阴县议会议员)、鲁昌寿(雒生)、孔昭冕(天乐乡议长)等以拆废麻溪坝,拟《天乐乡中乡代表上浙江省议会请愿书》,陈请浙江省临时议会,并呈朱瑞都督、屈民政长暨陆知事。陈请书,附纪略,列举麻溪坝不可不废8条理由。

麻溪改坝为桥

山阴县天乐乡中乡48村代表陈请省议会后,随即遭到绍兴县所前乡一部分人的反对。是月底,朱瑞都督令民政司派员查勘麻溪坝,以凭照复议会议决。

12月,民政司指派2名议员负责查勘。会同绍兴、萧山、山阴3县,天乐、所前、苎萝3乡及沿山48村临时代表等人,查勘历时3天。会勘结论是:“天乐乡陈请书所称善后之策,事理充分,均属可行。”

12月30日,北京国务院致浙江朱都督电。“汤寿潜主拆麻溪坝,日内即当举行,我绍必成泽固,民命何堪……特再电恳电令阻止。麻溪坝存废关系绍萧两县水利,既据该议会一再电呈,究竟该坝拆废,利害如何,即由该都督切实查明,详细电复,以凭查核。”

汤寿潜,立宪党派,浙江光复后,掌握浙江军政府的大权,天乐乡中乡大汤坞村人,即麻溪坝上人,熟知家乡的水利状况,亲感麻溪坝其害,出于对家乡水利的关心与帮助,他支持天乐乡陈请书所称麻溪坝善后之策,即“改坝为桥”。

1913年元月,屈民政司会同两知县详细查勘麻溪坝,提出“拟就此坝添开一洞,高一丈,阔九尺,或就原有之洞各加高三尺,阔一尺,务期水得渐次畅行。在坝外者,暨免切肤之痛,在坝内者也无为壑之忧,兼筹并顾,藉息争端”的建议,呈复朱都督文。

朱都督将屈民政司查勘麻溪坝的情况,以及添洞或广洞的意见电报中央。2月22日,农林部致电浙江都督:“麻溪坝广洞添洞两法,既经一再勘明,有利无害,自可照行。”朱都督接电后,2月26日批示,派委员会同绍萧两县知事妥为办理。3月8日,浙江行政长朱瑞签发《浙江行政公署布告文第四号》,公示麻溪坝存废的查勘经过与结果,获准农林部确定麻溪坝广洞办法,通告绍萧两县。

此时,反对派们大肆活动,直接上京告状。3月,农林部农务司长陶昌善致电浙江朱都督,为恐坝内民众煽惑酿事,广洞从缓办理。以致已成之事,又复停顿。4月,天乐乡自治会呈请全体辞职,并取消48村代表。

是年,春水盛涨,夏水大生,淹没田庐,冲决塘圩。天乐中乡48村男女灾民迫于灾荒,忍无可忍,思之又思,万众一致,集愤于坝。于7月17、18两日乘夜将麻溪坝拆毁。事后,他们为广洞无期,迫灾拆坝事谨呈浙都督,言“坝已拆废,迫于天时,迫于人心”。3旬之后又具说帖诉明拆坝理由。绍兴县议会参议会也电报都督兼民政长,“麻溪坝于七月十七、十八等日昏夜被大汤坞等村纠众持械,强行拆毁,宽计三丈有余,深计丈余”。

受朱都督委派,绍兴警察所10名警察择日传集两方地保,实地查勘。见坝已拆废,乡民四散无迹。实测该坝原高3.8米,已被拆去2.2米,尚存1.6米,上阔14米多,下阔6.7米。

绍属戒严司令官徐团长派兵驰往天乐中乡,不过从严查办事宜不了了之。

8月,传闻反对拆废麻溪坝的一方,有人扬言暴动。为此,浙江都督府颁发第43号布告,告示麻溪坝如何处置,官厅自有办法,百姓勿听谣传。

10月,天乐中乡48村公民呈农商部文,“呈请派员实勘,更从广洞改良事”。同月,浙江行政公署“经电农林部,电准查照办理”后,决定麻溪坝广洞办法,颁发第87号布告。月底,浙江屈民政长训令,绍萧两县妥速办理广洞修筑工程。

11月,经汤寿潜出面调解,麻溪坝广洞工程开工。恰时,反对派们抓紧活动,加以阻挠,广洞工程暂行停止,农林司司长陶昌善再次履勘。

12月12日,农商部总长张謇咨文浙江民政长,提出麻溪坝址并洞加高改为圆洞桥式,并改广新闸桥、屠家桥等意见。明确经费渠道,修坝由省款支出,疏浚似可由坝外按亩集款,为官督民办工程。可以说,麻溪改坝为桥工程计划由农商部核准,至此完全确定落实,开工更为踏实、有序。

1914年7月,麻溪桥工程竣工。由工人斯生记承包,竣工后认保期为30年。同月,由官厅派员验收。

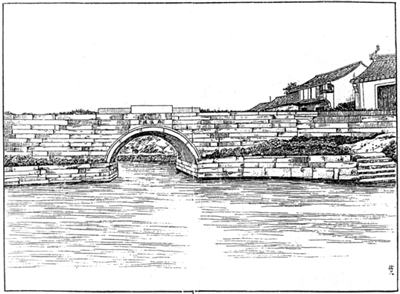

麻溪桥系条石砌成的单拱桥,现代测量,桥身长10.6米,宽3.8米,桥孔圆拱跨径4.635米,中心矢高4米,拱底高程吴淞4.0米。桥身与堤坝相连,桥额镌“麻溪桥”3字。

麻溪改坝为桥,终结了明成化以来沉冤400余年(1483~1914)这桩历史公案。绍兴王念祖“桥工既成,爰记始末,以告来者”,至1919年完成编纂《麻溪改坝为桥始末记》蕺社印存,上、下两册,10.2万字。该书是近现代一部重要的水利工程专志,为后人提供了珍贵的历史资料。

麻溪桥工程横卧在麻溪坝的东侧段,承担着麻溪泄洪主要任务。几乎年年经受麻溪山洪冲刷,迄今仍发挥着重要效用。