文/图 汪少一

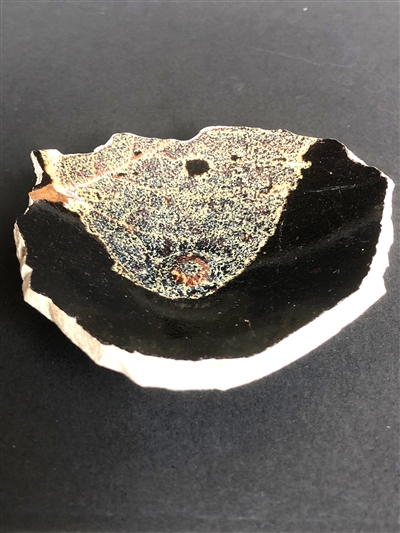

用夜色打底制作茶盏,取倒置的斗笠为形,然后在盏芯里用一片秋叶覆盖,待烧成时用釉水把秋叶的图案尤其是筋脉固定下来,这种秋叶纹玄色斗笠盏,曾经在南宋京城临安风靡一时,成为当时的经典茶具。

秋叶纹斗笠盏就是吉州窑的独创,在中国陶瓷史上享有盛名。

在古陶瓷界,素有“南青北白”之说。南方喜欢青瓷,北方崇尚白瓷,尤以隋唐五代时期为甚。吉州窑的黑色器物,能够在南宋时脱颖而出,究其原因,我觉得,它就像一股从田野吹向都城的清新之风,让曾经在江浙沪颠沛流离的宋高宗,在宫廷高墙里呼吸到大自然的气息,暂且平息了他思念故都、故国之苦。

在杭州老城工地,但凡有井水处,有河道处,有官府处,都会有吉州窑残器或瓷片出土,又以望江门工地和密渡桥工地这两个区域出得最多。

有个湖北襄阳的朋友张宗林,他在杭州捡瓷片,又边买边卖瓷片,他卖瓷片是全国到处跑。他对我讲过卖瓷片中的一些有趣的事,有件事让我有点吃惊。

早些年,他在景德镇卖瓷片时,遇到江西南昌和吉安、赣州等地的朋友,他们说他卖的吉州窑瓷片是假的。张宗林说,这是他在杭州工地亲手捡的,根本不可能是假的。

对方有人拿出瓷片,说这才是正儿八经吉州窑的。张宗林一看,这瓷片果真与杭州出的不一样,受土沁有点厉害,皮壳发干,上面的一条条黄线纵横交错,有黄土沁进缝隙里,怎么洗也洗不干净。

张宗林无法解释。后来,他把这件事说给同在杭州捡瓷片的江西伙伴听。江西伙伴说,他们一开始在杭州捡瓷片也遇到过这样的疑问,捡的时间长了,这个问题也自然而然地解决了。

原因在于,江西多是红土地,江西出的吉州窑瓷片也多是山上所出,而杭州的吉州窑瓷片出自老城工地,地下水位高,瓷片就像浸泡在湿润的泥沙当中,历经七百年之后,仍然光亮如新,更添了几分酥油感,让人爱不释手。

与南宋官窑追求素净、典雅、尚青的风格完全不同,吉州窑着色大胆,敢于浓墨重彩,以黑色为底,在上面可以辅以金黄、红褐,甚至七彩。

杭州老城近四十年所出的吉州窑瓷片,流向虽广,却也有相对集中的几个地方。看朋友圈,目前,杭州、宁波、南京、上海、天津等地大致形成了玩吉州窑的圈子。

上海朋友刘龙翔对吉州窑的认知,常常让我很受启发。他认为,吉州窑的器物在纹饰上敢走极端,它走的不是一个极端,而是两个极端,左边的极端敢走,右边的极端也敢走。纹饰敢求简,敢求繁,敢求意。简,简到光素无纹。繁,繁到密不透风。意,意到天上人间。简者,如吉州玄色盏,通体一色,不事雕琢。繁者,如吉州豹纹梅瓶,通体都用豹子斑装饰,很有冲击力。意者,如月映梅盏,图案中,天上一弯新月,地上几枝红梅,便觉春天不远。

吉州盏的名品除了上面提到的秋叶纹斗笠盏之外,还有一款“不倒翁”茶盏也让崇尚宋器的茶人心心念念。

我在杭州捡瓷片的朋友小肖手中,曾见到一只密渡桥工地所出的“不倒翁”,这只茶盏只是口沿有个蚕豆大的小磕,别处还好。在桌面上把这只茶盏放倒,用食指在口沿处轻轻给点力,盏就立起来了。双手把盏捧起,挺压手的。

个中原因很简单,这只盏的底足做得特别厚实,盏壁也从底部到口沿慢慢由厚变薄。它的重量大部分都集中在底部。

这看似简单的秘密,却是陶瓷史上一项颠覆性变革。对窑匠来说,这个秘密不是大家不知道,而是知道却不能为。这是因为在传统的柴窑当中,窑火上行,如果器物的底部做得过厚,就不容易烧透,要么烧裂,要么烧得起泡,成功率非常低。

吉州窑逆规律而行,并走向成功,那付出的一定是上千次的努力。