文/龙烟 制图/阿乌

绵而有力地面对冗杂的世界,每个人都需要那么一片云,似有万钧之力托起自己。而那云,就是闲来读书。

对于读书,曾经有一个说法,叫做“无事常读书,一日是四日。若活七十年,便二百八十。”

按照这个方法计算,读书让我们生命的时光延长了四倍多。确实,读书能帮助我们超越个体生命经验的限制,翱翔于古今之间,如同亲历那些群星闪耀时刻。如果能留20%的时间去阅读、去涉猎那些完全不属于自己知识范畴的书籍,并养成这种习惯,将带给自己莫大的裨益。你可以翻一下《鲁迅日记》中的书账条目,你会发现一个文学大家的成长之路,就是一个兼收并蓄的过程,有时你甚至会惊讶他买这个书到底有什么用?!

我们都知道,鲁迅先生是新文化运动的旗手,但标新必定要经历青出于蓝的淬取,只有对传统有深刻的了解,才有革新的基础。1912年,鲁迅先生第一次到北平,此后的14年间,《鲁迅日记》中记录的购书有3927本,其中传统古籍最多,其次是日文英文德文书籍,古籍涵盖面非常广,从中国古典文学到古人诗集,从历代画册到拓片、碑帖、金石录,从古人笔记到佛经、天文等。

估计鲁迅先生的读书,不会如我这一般,买了大部分放在书架上落灰尘。他必定是本本都翻阅,也担得起“博观约取,厚积薄发”的读书要义的。鲁迅先生的厚厚书账,我们怕是难以企及了,不妨探索如何成为一个有趣且安静的人吧。

一

鲁迅日记写道:三日下午至琉璃厂购明袁氏本《世说新语》一部四册,二元八角,尚不十分刓弊,惜纸劣耳。

说到《世说新语》,很多人都听说过,但是完完整整看完的人恐怕也不多。《世说新语》是南朝刘宋政权宋武帝刘裕之侄、长沙景王刘道怜(一作刘道邻)次子刘义庆组织一班文人,集体创作的一本笔记体小说。从唐朝到民国,版本几十种,在宋代有不下十几种版本,可惜没有流传下来。鲁迅得到了一部明人的版本,已是罕见,他觉得纸质不太好以外,还是可以读的。

鲁迅的《中国小说史略》评《世说新语》的特点是“记言则玄远冷隽,记行则高简瑰奇”。它以“段子集”的方式,记载了自汉魏至东晋期间士族名人的趣闻逸事,精炼生动,气韵流荡,不仅反映了时人的生活方式、精神面貌及清谈放诞的风气,更将率直任诞、清俊通脱的“魏晋风度”源远流长地传递了下去。但是,今天的人们若没有注解、译本和延展部分,恐怕已经很难了解《世说新语》当时的话境了。

之前就听说过古代美男卫玠是被“看杀”的,一直百思不得其解,怎么被一帮女人围观也能死掉?当读到《世说新语》言语32则,则解惑了:卫洗马欲渡江,形神惨顇,语左右云:“见此芒芒,不觉百端交集。苟未免有情,亦复谁能遣此!”

原来,这个美男卫玠是“素抱羸疾”,“看杀卫玠”可能是以讹传讹,或者只是一个偶发事件而已。卫玠是当时开元元勋卫瓘之孙,作为北人南渡长江天堑时,就已经是形体憔悴精神萎靡。他对着苍茫的江水,怎能不感叹沧桑变化呢?

在外甥女的初一语文课本里,笔者翻到几则《世说新语》,孩子歪歪扭扭的字塞满了行与行之间,以致于看不清原文了。因为相隔太久远,没有注释和延伸,怕是很难读懂了。而对于成年人来说,又有几人通读呢,通读后谁又敢说自己非常懂了呢。

要跨越古文这个门槛,我们不妨从《世说新语》的短文看起,去看看“小时了了,大未必佳”“吴牛喘月”“木犹如此,人何以堪”等金句的出处,并对照历史背景去理解那个时代的人各种言论和举止的缘由。其次还可以读一下张岱《陶庵梦忆》《西湖梦寻》等小品文,去体会“清露晨流,新桐初引”的意境,让俗世的我们多一点超脱和趣味。

二

鲁迅日记曾两次提到《曹全碑》,一次是1918年3月11日,“陈师曾与好大王陵专拓本一枚。又同往留黎厂买杂拓片三枚,一元。又《曹全碑》并阴二枚,二元。”一个是1923年2月28日,“至庆云堂观簠斋臧专拓片,价贵而似新拓也。买《曹全碑》并阴二枚,皆整张,一元五角。”

鲁迅是金石拓片的收藏大家,周作人曾回忆过他收藏拓片的事情:“从民四起一直弄碑刻,从拓本上抄写本文与《金石萃编》等相校,看出许多错误来,这样校录至半夜,有时或至一二点钟才睡。”

这个劲头只能说是鲁迅对书法碑帖拓片无比的热爱。鲁迅手稿中小说、散文、杂文存世的有约300万字,基本是以行书为主,间有行草或行楷。特别是鲁迅行书中的隶意浓厚,这与他大量抄写古碑分不开的。

1912年5月,鲁迅来到北京,住在宣武门外南半截胡同绍兴会馆7年。他很快发现琉璃厂是比他任职的教育部更有趣的去处,日记里写过很多次拿了工资就去琉璃厂,买石鼓文拓片以及各类碑帖。

鲁迅先生也临过《曹全碑》,看着这个碑帖,总会让笔者想起王家卫的电影,如同刚热播结束的《繁花》质感。《曹全碑》有如蜡的表面,质地光润,却不单薄,很耐看。它不是一种明快的节奏,而有一种慢镜头中氤氲人物情绪,让时间的流逝变得可感,又仿佛大面积抒情的音乐。

由此看,一个文学大家的成长,并不是单一轴线的,而是博取众长。在我们现在看来好像是跨界的事情,在古代本来就是不分离的。对于当下的我们来说,确实应该思考与书法的割裂度,是否应该与往日的碑帖多些接触呢?

书法在古代就是一个日常,但如今因为书写工具的变化,而远离了日常。可是,书法不应该是一件被供起来的事,更适宜提起笔来书写。

我们学习它,不是为了学一个正襟危坐的架势,是为了有一天,可以通过笔墨抒发胸中的丘壑。练习书法碑帖的本质,是一种本能的抒发,像呼吸、情感一样自然流动。正如留下佳作的古人们,当时他们挥洒《兰亭序》《寒食帖》《快雪时晴帖》等作品时,并没有想着传世,而只是一个日常生活:在兰亭的溪水边雅集兴致高涨,就挥洒了,在黄州的春雨绵绵中对生命有所感,或者见到雪后天晴,便写下几个大字。即便是片言只语,都会成为膜拜的法帖。

这些书法作品生动而实在,长在生活和我们真切的感受里。练习书法碑帖,就是让我们回到那些感动里去,就像一个法门或一个开关,令我们可以享有热闹世界的同时,回身也能找到安静自得的一隅,可以暂别外界的喧扰,一笔一画,黑白相映间,与自己独处。那么安静地投入、体悟和进步,这或许就是鲁迅如此喜欢它们的原因之一吧。

三

鲁迅日记:1921年11月24日,购得《陈章候人物画册》一本;1913年12月6日,购得陈洪绶的遗著《宝纶堂集》;1931年4月28日,托周建人购商务印书馆明清人物画册5本,其中之一即为《陈老莲画册》。

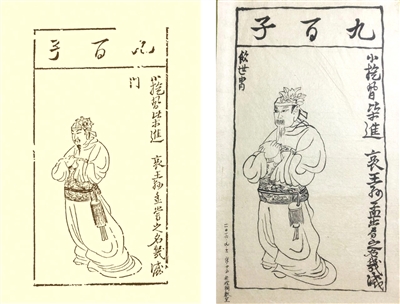

陈洪绶是明末清初著名画家,字章候,号老莲,在杭州绍兴卖画为生。虽然,鲁迅先生买了很多陈洪绶的画册,但《水浒叶子》却是很难得才找到的。

笔者曾经在国画课上画过陈洪绶四十张《水浒叶子》,这个是陈洪绶年轻时的作品,共画水浒人物40幅,个性鲜明而突出,富有动感和激情。

这个叶子不是树叶的叶子,而是酒牌,就是古人凑在一起吃喝时必上的氛围组道具。刻在版画上,一张张画着不同的人物,写着题铭和酒令,玩的人从中抽取一张,按照上面写的行令、劝酒。这种形式本来就是大众流行的。

最初,陈洪绶画《水浒叶子》是为了接济朋友周孔嘉的家用,而且还是在好朋友张岱的催促下画完的,“凡四阅月而成”。

张岱看了很赞叹,说这套纸牌“古貌古服、古兜鍪、古铠胄、古器械,章侯自写其所学所问已耳”。陈洪绶同时代人汪念祖也称赞所绘人物“颊上生气,眉尖火出,一毫一发,凭意撰造,无不令观者为之骇目损心”。

这个《水浒叶子》是我们都可以临摹的,可以把影印纸放在画上,用小楷毛笔勾勒,也可以对照版画临摹。临摹特别考验眼力,必须看仔细人物的衣饰线条走向,抓住面部轮廓表情的细微变化。新手往往画着画着就把脸画大了,身子画小了,或者比例不对,变形了。

《水浒叶子》只是一个线条基本功的训练,特别适合我们现代人静心之用。慢慢的,可以由《水浒叶子》过渡到花鸟小景,我们学其笔法与技术,更重要的是,亲近传统文人的趣味与精神,亦长功夫,亦正气息。或许,这也是鲁迅之所以能成为一个有趣之人的原因吧。