■记者 郑舒铭

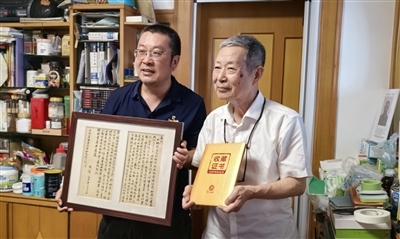

7月15日,抗美援朝老战士陈汉范将一封珍藏多年的父亲鼓励他从军报国的家信捐赠给萧山区档案馆。

历史回溯到73年前,陈汉范还在杭高读书。当他得知国家在学生中征兵的消息后,瞒着家人悄悄报了名。在绍兴人民银行工作的父亲陈志鹏闻讯后,不仅没有责备他,还甚感欣慰,并写了一封字里行间充满鼓励、期待与关爱的家书,希望他在部队好好学习,练好本领,报效祖国。“知道你爱国热忱已达顶点,决计献身于革命事业,为祖国增光。问悉之余,深为欣喜。你有这样的勇气参加军干而走上祖国所最需要的岗位,真不愧为毛泽东时代的青年好儿女,不但是国家的光荣,亦是我与你母的光荣。”书信落款时间是1951年7月12日。这封信作为送给响应国家抗美援朝号召刚刚应征入伍的儿子陈汉范的“特殊礼物”,内容十分感人。父亲希望他此后在部队“不断锻炼自己、提高自己、改造自己,以期成为将来新中国最优秀的青年。”

今年88岁高龄的陈老,一直十分珍视这封父亲写给自己的信。“家里数次搬迁,许多东西已经遗失,惟有这封信,一直保存至今。如今年迈,我想捐献给国家,可以永久珍藏”。

陈老于1951年7月参军,先后在坦克二师所属营团、坦克预校、坦克三校、坦克四校等单位担任文化教员及基础课教员。1953年参加赴朝作战,1955年归国。1970年1月转业在萧山一家国有企业工作。后调入萧山市政府侨办工作,1997年退休。

抗战时期,萧山沦陷,两个妹妹饿死,举家逃难、风雨飘摇的经历,使得陈汉范在幼小的心灵中埋下了对侵略者无比仇恨的种子。“我1950年就报名参军,但那时年龄太小没有被录取。后来我考上杭高,读了半年书,又第二次跑去报名参军。”陈老回忆。这次他如愿从军。1953年,17岁的他作为中国人民志愿军坦克二师炮兵团的文化教员奔赴朝鲜,参加抗美援朝战争。与他一起进入装甲兵部队的有101人,乘同一节车厢离杭北上。他的许多战友已经长眠在朝鲜。他在部队中是年龄最小的战士之一,刻苦自学并担任坦克院校的工程力学教学,多次受嘉奖。

岁月如歌。陈老曾在战火纷飞的年代为国家浴血奋战,如今虽已步入晚年,仍然保持着那份军人的坚韧与忠诚。他热心公益事业,积极在中小学或机关单位宣讲战争年代革命故事,致力于宣扬红色精神,传播红色文化。他用实际行动让大家深刻理解了“没有什么岁月静好,那只不过是有人替我们负重前行”。

区档案馆工作人员专程上门接受了捐赠,并向陈老颁发收藏证书。