在2025年元旦即将到来之际,我们融媒体中心的文化伙伴再次出发,来到衙前镇杨汛村,我们一路走一路看,随着联村干部、村书记、村文化特派员的娓娓道来,一个真实而富足的杨汛村展现在我们面前……

在如诗如画的杨汛村漾过

■高萍

老子说:要学水,上善若水。水利万物而不争,在老子学说中,水被视为至善至柔,它能够变形适应各种环境,默默滋养万物而不与万物相争。

杨汛村就是这样一个四面环水的美丽水乡,与世无争却又不失深厚的底蕴。小河蜿蜒曲折,随处可见悠闲的垂钓者,临河的白墙与瓦当错落有致——从村路走过,好似融入一幅跃动千年而不失深情的水墨画。或许,只有在这样的地方,才能有“从前的日色变得慢,车,马,邮件都慢”的感叹。

村子中间的小河环绕着居住的村民民房,它的源头连接着西小江,小河的两岸都有石栏杆围着。这条小河就像是杨汛村的血脉,成为联系村民之间情谊的纽带,传承杨汛村的世代精神源远流长。有些农家的房子建在河岸边,打开后门,青石板做的阶梯就能通向河里,我想:住在这里的人家一定是幸福的人家,一定是每天提着个篮子,走下阶梯,在河里洗菜洗衣服。河两边也有一排排石凳子,邻里闲聊家常,大伯大妈的笑声已经诠释了杨汛村的高质量晚年生活。

笑望海光月,轻扣板桥霜,微风摇曳竹影,我的梦里水乡……来到西小江岸堤,不觉想起这首诗。扶着围栏眺望远处,便是一番神圣的景色。远山,以及山脚下的田野,在这个冬季,竟然呈现了多种浓烈的颜色:火红的枫叶,橙黄色的银杏,还有一排排青翠高挺的白桦林,就似人间仙境。

那一条闪烁着白光的河流,缓缓地向东流着,像流进了我的眼里,眼球中看到的全部都是那微波粼粼、闪闪发光的河面,这一刻,真是美极了。在这一条安静的河上,一两艘小船行驶着,它们行驶得很慢很慢,生怕一不小心就扰乱了宁静的河面。不免想到了“舟行碧波上,人在画中游”的美好诗句。

地杰必然人灵,西小江的水哺育一代又一代勤劳的家乡人。因为有了水土的滋养,在悠久的历史中更加散发着迷人的韵味。走进杨汛村的乡贤纪念馆:绘绿水青山,续杨汛鱼耕的徐树康;逐梦农村扎下耕,“90”后的乡贤陈建栋;徐常恩、项淼兴中华武术扬传统;徐火清象棋公益课程……

杨汛村,是一首诗,清新脱俗;是一曲歌,余音袅袅;是一幅画,清幽旷远;更是一段故事,娓娓动听……

杨汛小院的螺蛳八大碗

■王杏芳

上了央视的衙前杨汛村的螺蛳八大碗,是我向往已久的。周末约上三五好友,我们踏上这片土地,寻到烹制螺蛳八大碗的老店——杨汛小院。

店内喧闹,烟火升腾,我们点上八大碗螺蛳,几个小菜,还要了几瓶绍兴女儿红。虽然我也是吃螺蛳长大的,但我们家没有这么多吃法。螺三鲜,除了螺蛳,还有虾和霉干菜根;而其他七大碗是鱼烤蒸螺蛳、水煮螺蛳、酱爆螺蛳、酱油蒸螺蛳、咸菜蒸螺蛳、螺蛳肉南瓜羮、螺蛳肉炒韭菜。相较需要口嗦或用牙签挑出螺肉的常规吃法,“螺蛳肉南瓜羹”和“螺蛳肉炒韭菜”这两道菜肴别具一格。我们用小汤勺将满满一勺送入口中,鲜嫩的螺蛳肉与其他食材的味道便相互交融,瞬间就能让味蕾沉浸在这独特的美味体验之中。

同桌食客热情分享与螺蛳的故事,有童年永久的回忆,有远方奔赴的眷恋。而我也在时光长河中徘徊,将思绪带回上世纪 80 年代初。萧山俗语满是对螺蛳的赞誉,那物资匮乏的岁月,螺蛳是重要角色,是餐桌上佳肴,更是困苦中的“恩物”,于岁月中成长为乡土文化一部分。

自我记事起,螺蛳是家中常客。清汤寡水的日子,母亲酱油盐花拌饭,姐姐的“走,我们摸螺蛳去”带来希望。夏日午后,池塘边有我们兄妹身影,从浅水区到深水区探寻。虽有摸到水蛇的担忧,但家人围坐共享的幸福画面,驱使我克服恐惧。满载而归后,养螺蛳、处理螺蛳满是期待,母亲巧手变出蒸、烧螺蛳等美味,一家人围坐嗦螺蛳的声响与欢笑,是贫穷日子里的温暖。

“老板,来,再给我们加几盘螺蛳。”徐总的吆喝声,猛地将我从回忆中拉回现实。只见桌上的螺蛳已被我们风卷残云般吃空。我们嗦螺蛳那意犹未尽的样子仿佛是我童年馋态的重现,而这一声呼喊,又像是一根无形的线,将过去与现在紧密相连,让我对这螺蛳的滋味更生眷恋。

一盘螺蛳,如时光宝盒,锁着往昔温情,让我于匆匆岁月寻得心灵归巢,那里有故乡山水、亲人和儿时欢颜。

每一碗都是岁月与乡情的凝练,承载着祖祖辈辈的饮食智慧与生活情怀,在烟火传承中,成为地域美食文化的独特标识,让四方食客皆为其独特魅力所折服,不远万里来探寻这舌尖上的乡土宝藏,一品岁月沉淀下的珍馐至味;更是让游子循味回家,找到乡愁。

他用画笔“画”家乡

■黄坚毅

走进杨汛村,一幢幢豪华的民居鳞次栉比,一条条洁净的村道纵横交错,村中的河港波光涟涟,小桥、泥船、河埠、石岸,像一幅不规则的水墨画,飘浮在河面上,映照着村民满满的幸福感。

村中央的文化礼堂,是乡贤集体力量的智慧结晶,这座占地1110平方米、建筑1386平方米的文化礼堂,凝聚了杨汛乡贤的心血和汗水,全体乡贤捐款400多万元,使得这座文化大厦能够拔地而起,成为村民的文化家园。

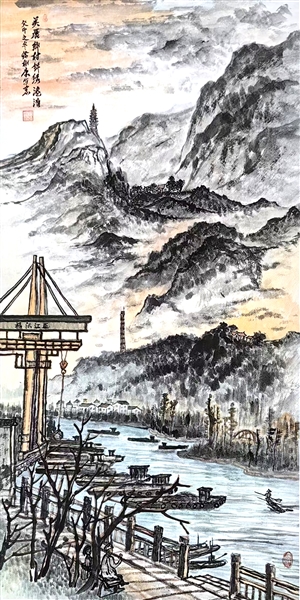

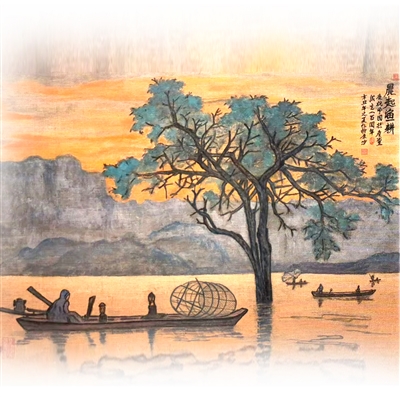

乡贤徐树康在创业的同时,还醉心于绘画事业,开辟了绘画工作室,建立了树康美术中国研究院,在他的牵头和引领下,杨汛村成立了浙江省首个村级文联。树康书画社是个十分活跃的协会,徐树康经常组织会员到泰顺等地开展美术写生和交流。他还利用三年时间,精心创作了一幅长达69米的世纪长卷《钱塘绿水青山图》,原作已被国家版本馆收藏,另一个版本就高挂在杨汛村文化礼堂。飞虹跨碧波,天堑摇波光。画面囊括钱江两岸沿线800多里、18个城市新貌,40余座大桥、十几个水电站大坝、多个湖景和几十座岛屿镶嵌其中,令人震撼。也可见这位中国美术家协会会员的艺术功力,以及他对绘画事业的酷爱和痴迷。为了画画,他可以几天不休息、不出门,一个人躲在画室里,不停地进行构思和创作,他说自己为绘画已到了痴癫的程度,也正是由于他对艺术的酷爱,才使他在几十年的时间里,绘画创作达到了一个高度。

徐树康说,近年来,他一心投身于书画艺术领域,拜中国著名画家杜高杰先生为师,参加清华大学美术学院、中国美院等专题美术高研班研修学习,先后随清华美术学院导师徐湛、贾宝珉、施云翔,以及中国美院老师王赞、陈云刚等学习,名师指点和个人勤奋使得他的书画艺术水平迅速提高,创作的书画艺术作品更是在中国美协举办的展览上频频入选。

在他的画室里,还收藏着他的许多作品,其中就包括2013年他倡议并组织多位画家分别创作的《萧山海涂大围垦》和《湘湖揽胜》等大型国画作品。另外《海鸥归,渔仓满》《人民的腰板》等作品从内容到形式都颇有值得称道之处。

授之以鱼不如授之以渔,徐树康深知这个道理,在以他为首的乡贤们的共同策划下,螺蛳节闪亮登场,并且上了央视,仅此一项,村民们每年的年收入可达到十万……

杨汛村,从一枚螺蛳中脱颖而出

■陈于晓

取出一枚螺蛳壳

细细聆听,那螺蛳壳里

分明住着一条西小江

水声粼粼。那些耙螺的小船

在碧波中轻漾

江水渐暖,西小江畔

最鲜美的春天,是螺蛳制造的

不经意间的雨,滴湿渔耕网事

斗笠、蓑衣,从往昔的

老桥下,轻轻晃过

山似青螺,咣当着水上流年

岁月悠悠,枕水人家枕出

西小江畔的旖旎与崭新灯火

西小江的涛声,一边依旧

一边刷新着杨汛村的光与影

书画、剪纸、舞蹈、越剧……

文化铸魂,“村晚”激荡着一江清澈

水花沸腾,在绘下

赛龙舟的热火朝天之后

西小江,已落成明镜

当耙螺蛳的一叶叶轻舟

从镜中欸乃而来

一整个水灵灵的杨汛村

紧跟着,从一枚螺蛳中

脱颖而出

在西小江边

喝酒的两个男人

■黄建明

夜晚,在西小江边的小酒馆

与一个画画的人闲谈

我们吃花菜、豆腐干,凉茶和水

还有西小江里的螺蛳

两个肠胃发烧的人

在桌前琢磨着相似的语气

如此,出店门

灯光和寒气似乎是青涩时代过来的

而我正怀恋着

或许,总有某个时候

夜终将给予灵魂另一种独特的柔软

我的花,是否也能寻来一个彼岸

夜的花,是凤凰花

酒、花,合成一个太阳

从百年前一直照耀到现在

在杨汛村,金色的凤凰已展翅飞翔

老农们也能在西小江边

喝酒 画画 剪纸

也能在西小江边寻觅一个幸福的彼岸

杨汛的一兜水

■来永祥

杨汛的一兜水

也是土地,也能长出庄稼

也能开出花儿

也能孵育出翻斗的龙

当年刘伯温断言

旗杆是活的

摇曳在西小江里

青的山,绿的水

蓝的天,黄的花

老农们摇出一橹小船

片刻间

演绎出了美味的八大碗

杨汛的一兜水里

藏着烟火气

蕴含着一缕乡愁

像一块酿在画布上的蜜

过杨汛眺西小江

■俞沛云

一江曲水日潺湲,岚彩山光映碧天。

白鹭清波频顾影,朱栏市埠远回船。

径幽村墅堪恬静,网耙螺蛳得盛传。

五谷台阶香腊酒,时来邀客醉芳筵。