萧山地质构造属于扬子板块,地处扬子板块南缘,华夏板块以北,拥有20亿年地质历史。约在距今11亿~9亿年,华夏古陆与扬子板块碰撞、拼合,从而形成了较完整的萧山基底。经历“海”“山·海”“山·原·海”三个漫长时间的演变过程,现存地貌类型多样,山丘、平原、江河、湖泊、滩涂皆有,以平原为主,形成“山·原·海”台阶式的格局。

■文/图 陈志富 徐以道

海之变——茫茫大海演化成钱塘江

海洋地质历史最为漫长。有一种说法,40亿年前,地球与彗星水球碰撞,大降雨300万年,使得赤红灼热的地球变成深蓝冷峭的大水球,原始状态的海洋包裹着低洼地区的地壳。

新元古代,距今约7.8亿~6.35亿年,发生地史上著名的“雪球地球”事件,第一次大冰期降临,冰雪覆盖了整个浙江,水雪交融;距今约6.35亿~5.41亿年,第一次大规模海水入侵,海水淹没了萧山乃至整个浙北。早古生代,萧山地区处于海洋环境。晚古生代,经历两次大规模海侵海退,萧山大部分地区为滨浅海。

新生代,10万年前的第四纪晚更新世,发生了三次海进与海退的变化,从而伴随陆—海—陆的变迁过程。

距今8000年前,浦阳江下游尚未受到海进的侵蚀,人类活动处于跨湖桥文化时期。湘湖地表跨湖桥、下孙一带,原始人聚居于此,形成两个大的原始村落,开始创造跨湖桥类型文化。专家提出,跨湖桥人类活动持续到距今7550年前,人类活动对环境的明显改造过程只持续了大约100年,直至被海进不断侵蚀所中断,最后跨湖桥遗址被废弃、湮灭,跨湖桥文化终止。

距今7500年-6500年,气候转冷而一度海退,此后海面上升较快。距今6500年-5500年,第三次卷转虫海进,为第四纪以来的最大海进。海进到达最高峰,略高于现代海面。钱塘江河口上溯10千米~30千米,钱塘江及浦阳江河流长度大为收缩,海水直拍会稽山、龙门山麓。海水侵入浦阳江、永兴河谷地,分别直抵浦阳(尖山)和戴村(廖家村)以上,所到之处,目前地下仍留有咸水层。在这次海进中,萧山平陆被海水淹没,成为海湾。距今约5000年,第三次海退开始。

距今3000年,春秋战国时期,越国之东濒临大海,习称东海。越之西为江,名为浙江。据《吴越春秋》记载,“越王句践五年五月,与大夫(文)种、范蠡入臣于吴,群臣皆送至浙江之上,临水祖道,军阵固陵。”越时出现浙江称谓,佐证萧绍北部的大海已演变成大江。萧山闻堰、浦沿一带,称浙江之上。处在浙江之下的航坞山,《越绝书》记载“杭坞者,句践航也”,水域深广,是越国军港。越之中的水环境,仍有海的影子。《越绝书》记载,句践“上栖会稽山,下守溟海,唯鱼鳖是见”。这里的会稽山是指越王城山固陵,西城,湘湖水域是溟海,浙江南路。《越绝书》还将绍兴那边会稽山下四周环水、中间无水的地域称作目鱼池。

《山海经》最早出现制江称谓,制江、浙江是钱塘江前身,当时河口在富阳附近。《晋书·音义上》提到钱塘江入海口“海亹”,海门之内是钱塘江,海门之外是海。

汉唐时,钱塘江南岸分段修筑捍海塘,自西兴至航坞山段称作北海塘,靠近绍兴段称后海塘。“北海”“后海”以及“襟海带江”等说法,佐证萧绍北境历史上是海,钱塘江由海演变而成。

唐代,钱塘江海门下移至龛山与赭山之间。明末清初,钱塘江发生“三门演变”,由南大门演变经中小门至北大门。清中叶,南沙形成,海门下移。清末,兴筑南沙大堤。当代,在南沙东北部人工围垦,兴筑围垦大堤,21世纪初,建设钱塘江一线标准堤塘。南沙大堤、围垦大堤皆被认定为钱塘江海塘(起点皆为半爿山)。

钱塘江,从远古时代走来,由大海演变成大江,是海洋地质历史发展的产物。浩浩钱塘,同时具有大江、大海的双重特性,也是双向河道,洪泄东奔,潮涌西溯,波涛汹涌,壮观天下。

钱塘江横贯萧山北部,是浙江省最大的河流,滋润浙江大地,孕育浙江文化,乃浙江母亲河。

山之变——低山丘陵实为巍峨众山

萧山南部由龙门山、会稽山支脉构成山区半山区,西北部由天目山余脉零星分布于北部平原,山势形态分为低山、高丘、低丘和陆屿,山脉地质历史漫长。

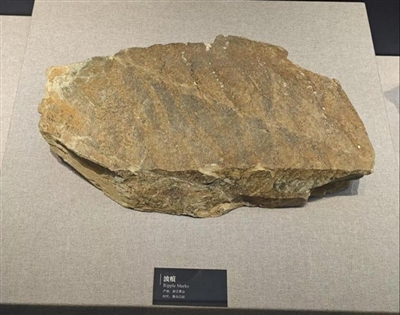

元古代,约9亿~7.8亿年前,经历了大洋俯冲、火山喷发、板块拉张伸展等地质演化过程,形成浙江北部的古岛弧和盆地,萧山——球川深大断裂发育。据《萧山水利志》记载,萧山最古老的岩石地层形成于距今约8.5亿年,出露于岩山、管村、北坞双溪坞背斜构造轴部。浙江省地质博物馆展示的“波痕”,是一块产于萧山南片、出于新元古代青白口纪的沉积岩石。

古生代,一直浸没在汪洋大海之中,海洋沉积形成砂岩、页岩、石灰岩等地层,构成地质基底;中生代,受燕山运动影响,地壳发生强烈运动,地层褶皱、断裂,岩浆活动频繁。大量岩浆侵入和喷发,形成一些岩浆岩山体;新生代,地壳抬升与海陆变迁,现代地貌逐渐形成。第四纪晚期,流水的侵蚀和搬运作用对山地丘陵进一步塑造,使山体的沟壑更加发育,地形更趋复杂多样。

距今2亿年,强烈的印支运动亦即所谓燕山造山运动,萧山部分地区出露海面,隆起成陆,形成了北东走向、隆陷相间的构造形态。晚侏罗纪,距今1.37亿年左右,太平洋板块向欧亚板块俯冲速度加快,火山喷发强烈,波及萧山,相继发生多中心、多喷口的强烈火山爆发,组成萧山南部广布的火山岩低山丘陵。资料显示,戴村镇发现亿年火山遗址,属侏罗纪晚期或白垩纪早期的火山喷发遗存(距今1亿~1.2亿年前)。笔者拙见,湘湖越王城山存在流纹岩、火山口遗迹,揣测为火山遗存。半坡上出露的岩石,系流纹岩,通常流纹岩是火山熔岩,与火山活动有关;山巅上是火山口,地形独特,“中卑四高,宛如城堞”(明嘉靖《萧山县志》),中间低,四周高,周边圆,俗称仰天田螺,疑是火山喷发口旧貌;底部不深,浅如碟盏,抑或被后续的地层堆积加上人工改造所致。

侏罗纪末,火山活动减弱,继而断块升降活跃。萧山境内和周边地区昌化——普陀大断裂发生,横贯萧山中部,其北相继形成一些断陷湖盆,盆地接受白垩纪地层的堆积;其南间隙性缓慢抬升,地面逐渐被夷平抬高。第三纪时,开始全面间歇性隆起,多级阶梯地形形成,河流下切,地形起伏加大,地面日趋破碎。晚第三纪开始,山脉不断增高,定型,山峰凸现,地势隆起幅度增大,地面明显北倾。

山谷是山脉中的薄弱地带,受内外力共同作用而形成。内力是地壳的断裂和褶皱。外力是流水、劲风、冰川的侵蚀、切割、塑造,经过漫长时间的作用,最终形成如今山谷地貌。

龙门山支脉起源于富阳、诸暨,地处浦阳江临浦峙山闸以南左岸,永兴河两侧,以及浦阳江临浦峙山闸以北右岸,湘湖南岸,萧绍运河北侧,主要有佳山、百药山、雪环山、船坞山、石牛山、狮山、道林山、峙山、碛堰山、虎爪山、西山、北干山、长山等,24座山峰,海拔58米~744米。会稽山支脉起源于诸暨、绍兴,地处浦阳江临浦峙山闸以南右岸,进化溪两侧,西小江南北两岸,主要有大岩山、石盘山、青化山、越王峥、苎萝山、大螺山、航坞山等,13座山峰,海拔117米~462米。天目山余脉起源于临安、杭州,地处湘湖以北,钱塘江南岸,主要有老虎洞山、越王城山、冠山、回龙山、赭山、白虎山、青龙山、蜀山等,8座山峰,海拔44米~218米。

山区地势起伏,降水产生径流,逐渐形成河流的初始形态。随着时间推移,水流不断侵蚀、搬运和堆积,拓宽加深河道,塑造了河流的河谷形态。崇山峻岭,水流不息,山脉谷涧,河川生成。点滴山水,集聚成流,随山而绕,逐坡而行,先为溪,后为河,再为江,终为海。百川归海,海纳百川。

龙门山支脉与天目山余脉之间宽广的谷涧,是东西横贯萧山北界、别称“罗刹江”的钱塘江,入东海。龙门山支脉与会稽山支脉之间较大的谷涧,是南北纵穿萧山南部、喻为“小黄河”的浦阳江,为钱塘江支流。龙门山支脉之内稍小的谷涧,是史称“大溪”的永兴河,为浦阳江支流。

萧山南部,巍峨众山,地史学却称低山,实质为大山、高山。在这些大山的边部,或在河谷两侧,依附着顶部坡面光滑、坡形上凸、沟谷宽浅的高丘,高丘附近,又展布着带状的平缓起伏的低丘。中部、北部,零星散布着地貌各异的陆屿,陆屿是指平地上独自屹立的山体,也是高山、大山,计50余处,高程10米~257米不等。萧山属低山丘陵地貌。

原之变——人工围垦创造滨海平原

萧山平原初成雏形始于新生代。期间古近纪和新近纪,萧山故地整体处于的拗陷状态相对稳定,地势逐渐趋于平缓,在盆地和谷地中接受了大量的陆相沉积,为平原的形成积累了物质基础。

第四纪时期,全球气候冷暖交替,海平面升降频繁。在冰期,海平面下降,萧山地区部分陆地出露,河流侵蚀和堆积作用增强,塑造了河流地貌;间冰期时,海平面上升,海水入侵,萧山东部平原地区常被海水淹没,形成滨海沉积环境,沉积了大量的淤泥质土等。

在长期的海进与海退过程中,在洪水、潮汐的循环不断冲击影响下,伴随了冲积、洪积和海积现象的发生,于是在萧山南部——洪水作用大的会稽山、龙门山丘陵谷地,形成了冲积和洪积平原;在萧山中部——洪水、潮汐双重作用的会稽山脉北麓地带,形成了洪积、海积平原;在萧山北部——潮汐作用大的钱塘江滨江区域,形成了海积平原。随着海退,平陆显露,最先形成的是溪涧滩地——溪之滩,其次是河谷湖畈——河之畈,最后才是会稽山以北近海的山会平原——海之原。

溪之滩 最为代表的溪涧滩地是永兴河的河上滩、进化溪的平阳畈、云石溪的洪春畈等,由溪流冲积物堆积而成,组成冲积锥和坡—洪积裾、阶地、河漫滩。地层岩性多呈灰黄色,自下而上由含黏性土砾石(或碎砾石)和亚黏土或黏土组成,结构松散。

河之畈 由于浦阳江、永兴河、进化溪的下游受河相、海相、湖相的长期共同作用,河相冲积、海相沉积和湖相沉积相伴发生,浅海沉积物、洪水冲积物、山坞湖泊淤积物相应沉积。于是到春秋战国初期,海水渐退,江水畅流,终致河川两旁的湖畈出露成陆,为河之畈。但常受洪水袭击,洪水过后,水流回旋缓慢,泥沙沉淀,湖畈发育,地面抬高,湖畈珠联。

海之原 钻探发现,蜀山平原地下11米~12米存在大量蛎壳,表明这里曾经是一片浅海。海之南是会稽山支脉和龙门山支脉,群山巍巍,山麓接海。(西小江畔)大、小螺山,形似螺髻,海浪滚滚,岿然不动。海之中是天目山余脉的零星山体,如西山(包括石岩山)、城山、老虎洞山、冠山、北干山、长山、凤凰山、航坞山等被海水包围,互不相连,突兀海面。海之北为杭州的月轮山、玉皇山、秦望山、吴山等天目山体,临海耸立。

更新世末期海退阶段,从城南(现蜀山)经萧山县城至钱塘江沿岸的广大地区广布一条宽窄不一的环状沙堤,为蜀山平原的形成奠定了基础。春秋战国时期,蜀山平原已经形成,河湖纵横,沼泽遍野。越国以平原农业为主体,开发、利用蜀山平原,先是在南部地区(西小江白鹿塘附近)筑荻径塘,西部地区(义桥渔浦附近)筑黄竹塘,后在中东部地区(城东至衙前一带)筑直径塘、王天塘,御潮抵洪,圈围种植。

明末清初,钱塘江河口段江道龛山与赭山上下游径流发生“三门演变”,先后经历龛、赭两山之间的南大门,禅机、河庄两山之间的中小门,河庄山与海宁(盐官)海塘之间的北大门3条流路,江流主槽南北摆移范围达20千米的大变迁,史称“三亹变迁”。钱塘江径流北大门后,萧山北界原南大门与中小门因泥沙淤积,形成广阔的滩涂地带,加上海宁南沙半岛,构成了广袤的南沙平原。

人工围垦,创造滨海平原。新中国成立后,萧山为消除钱塘江“坍江”灾难,缓解人多地少的矛盾,开展治江围垦,投入大规模的人工,夺取大面积的滩涂。从1965年冬季开始,至2007年底,历经42年,组织33期治江围涂大会战,围涂造地54.61万亩。2019年,全线完成钱塘江围垦标准海塘建设。这片围垦大地地处萧山东北部,钱塘江南岸,属滨海平原,现为钱塘新区的江南区块。

萧山围垦,被联合国粮农组织专员赞誉为“人类造地史上的奇迹”。